Think Small―小さなクルマと、シンプルなクルマ #04

ルノー16がもたらしたもの

伊東 和彦 ルノー16 2022.07.24

このクルマこそクロスオーバーカーの祖ではなかったのか

このクルマこそクロスオーバーカーの祖ではなかったのか

新型トヨタ・クラウン発表会をオンラインで観ていた。車両説明のなかで何度かクロスオーバーを謳っていた。早とちりの私は、てっきり5ドア・ハッチバック・ボディを持つクラウンが現れたのかと驚いたが、そうではなかった。クラウンの場合では、クロスオーバーとは「SUVのひとつのカテゴリーであり、街乗りでの快適性を重視した都市型のSUV」(トヨタモビリティ東京HPによる)を示すとあった。

改めて“Crossover”の意味を辞書で調べてみると、「異なる分野・ジャンルや作品世界の要素を組み合わせて生み出された新規性、および、そのような方法で新規性を得た作品などを指す表現」(Weblioによる)とあった。二つの方向性が違う要素を融合させたもの(クルマ)というわけだろう。

そんなことを考えていると、「ルノー16」(R16)を思い出した。快適なセダンにハッチゲート付きの荷室を組み合わせることで、ユーザーの使い勝手を追い求めたR16こそ、1960年代のクロスオーバーカーではなかったのかと、思ったのだ。

ルノー16は、1965年11月のジュネーヴ・モーターショーで初公開され、66年のカー・オブ・ザ・イヤーを得た、ルノー社のみならず1960年代の小型車の最高傑作である。

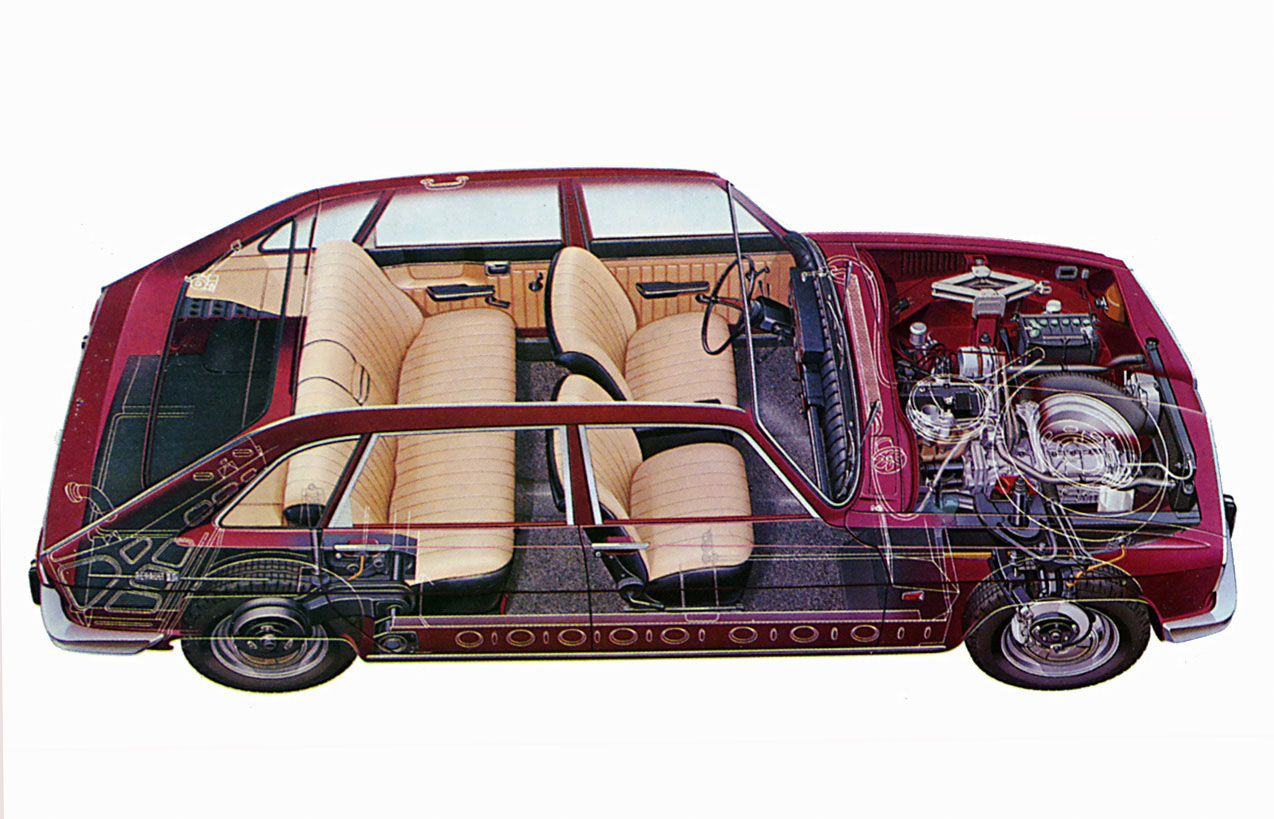

ルノー16は、アッパーミドル級の乗用車といえば、3ボックス型が一般的であった時期に登場した5ドアのアッパーミドル・サルーンとして初の成功作といわれ、当時としては前例のないレベルの汎用性を備えたクルマだった。

その発芽となったのは、戦後のベビーブームで急増した自動車需要のなか、1961年に登場した「ルノー4」(R4)だ。それはフランスで大ヒットしていた「シトロエン2CV」に対抗するために、2CVを研究し尽くして誕生したモデルであり、ルノー製乗用車としては初めて前輪駆動を採用したものの、空冷2気筒水平対向に対して水冷4気筒エンジンを選び、2CVとの真っ向対決を避けた。

ルノー4にとって最大の売りものだったのが、小型のステーションワゴン型ボディを持つことで、乗用車ながら“1枚もの”のテールゲートを量産車に採用した、初の成功例になった。発売から4年半後の1966年2月1日には生産が100万台を超えた事実を見れば、発売と同時にヒットしたことがわかる(1994年の生産終了までに800万台超を生産)。

ルノー4の成功に触発され、1967年にはシトロエンがハッチゲートを備えた「ディアーヌ」を2CVの上級モデルとして発売。フランスを中心として欧州圏での、ハッチゲートを備えたファミリーカーの誕生が相次いでいった。話は飛ぶが、こうした下地が1974年の初代「VWゴルフ」誕生の背景にあるといえるだろう。

ルノー4は優れた実用車だったが、マーケットの拡大とともに上級モデルが望まれる環境となって、ルノー16が誕生した。

1955年から75年までルノーのCEOを務めたピエール・ドレフュスは、「クルマは、もはや4個の座席と荷室だけでは不充分だ」と、新しいセダンの形態が生まれた背景を述べている。その発言が意味するところは、3ボックス型にはとらわれない多用途性を盛り込んだ乗用車だった。この意図を元に、ルノーのガストン・ジュシェがスタイリングを描き出した。シートは快適なことはもちろん、折り畳んだり、リクライニングさせたり、取り外してしまったりと、豊富なアレンジを可能としていることが注目された。現在では驚くことでもないが、ルノーがR16を放ったころには、アッパーミドルの乗用車としては先例のない画期的なことだった。

ルノーはR4と同様に前輪駆動レイアウトを採用し、新開発のA1K型、OHV、1470ccを搭載した。前輪駆動によって、フラットなフロアと大きく広い荷室を実現させた。ライバル製のものとは根本的に異なる、日乗の足からバカンスでの長旅もこなす、万能のファミリーカーを誕生させたのである。果たして、1966年には欧州カー・オブ・ザ・イヤーに選出された。

言い忘れたが、ホイールベースは2720 mm(左)/2650 mm(右)と、左右で70mm異なっている。これは横置きトーションバーによるトレーリングアーム式リアサスペンションの採用が理由で、トーションバーの寸法を可能な限り長くするため、左右の2本を横方向に並べて配置しためである。言うまでもなく快適なサスペンションとするためだ。

日本でルノー16について的確な論評を残したのは、映画監督、俳優、エッセイストなど多方面で活躍した故・伊丹十三氏(1933〜1997年)だろう。伊丹氏が1968年に発表した『女たちよ!』の中で、リンカーン米国大統領の名言になぞらえ、ルノー16について「フランス人の、フランス人による、フランス人のための車」と記している(新潮文庫_216ページより)。本書のなかで伊丹氏は、フランス人がなにをクルマに求めているかを、ルノー16を例に上げて7ページを費やして語っている。この中でいかにクルマにとってシートの出来が重要であるかについて言及し、ルノー16のシートがいかに快適であるかを明らかにしている。

話が伊丹十三氏のエッセイにおよんだので付記しておくと、『ヨーロッパ退屈日記』と『再び女たちよ!』(ともに新潮文庫)のなかには、ジャガーEタイプや、氏の足であったマークⅡ3.4サルーンや、“真っ赤な”ロータス・エランなどが登場し、巧みなクルマ表現が痛快である。私は、これを書くために再読したが、何度読んでもおもしろかった。

ルノー16が1965年11月のジュネーヴでデビューしたと記したが、同時期にトヨタは、日本車としては初の試みとなるコロナ5ドアを発表している。4ドア・セダン、2ドア・ハードトップ(日本初)のラインアップに追加したモデルだった。だが、まだモータリゼーション黎明期(マイカー時代の到来と言った)の日本では、セダンらしくないスタイリングゆえにユーザーにとっては異質なモデルと捉えられ、ハードトップが好評だったのに対して、5ドアは少数の販売だけで消滅した。たとえ、ルノー16のようにクロスオーバーな性格が盛り込まれていたとしても、このころの日本にはコロナ5ドアの誕生は時期尚早であったのだろう。

読者の方々からは、ルノー16が拙稿のシリーズタイトルの『Think Small』に相応しいかという疑問が投げかけられるかもしれない。ルノー16の寸法は、全長4240×全幅1628×全高1450mmだ。当時は大きなクルマだと思ったが、現在の街の中ではだいぶ小さいクルマだから、こじつけではないと思うのだが、いかがだろうか。