「金のスリッパ」という名のスニーカー:大矢麻里&アキオの毎日がファンタスティカ!イタリアの街角から#28

大矢アキオ ロレンツォ Akio Lorenzo OYA/在イタリア・ジャーナリスト Pantofola d’Oro 2025.09.16イタリアには、ユニークで興味深い、そして日本人のわれわれが知らないモノがまだまだある。イタリア在住の大矢夫妻から、そうしたプロダクトの数々を紹介するコラムをお届けする。

カルチョの国に欠かせない靴

カルチョの国に欠かせない靴

多くの人が知るとおり、イタリアでカルチョ、つまりサッカーは最も人気あるスポーツのひとつである。小さな町でも地方リーグや少年リーグのチームがたびたびある。ちょっとした公園では夕方、子どもたちがサッカー遊びを始める。実際に今、本稿を執筆している窓の外でも、ボールを蹴る音が聞こえている。

イタリアの靴店でフットボール・シューズのコーナーが充実しているのは、そうしたサッカーとの距離の近さがある。

シューズのイロハについて最初に筆者に説明してくれたのは、地方級チームの選手歴がある会社員のマッテオ氏(27歳)である。「シューズは間違いなく良いプレイをする必須条件であり、テニスにおけるラケットのように、自分の強みにできるギアです。大切な要素を順番に挙げれば、履き心地、フィット感、軽さでしょう」

彼の解説は続いた。「各ブランドは、プレイヤーの要求やプレイスタイルに応えるための特徴を持っています。速度、テクニック、精度といった要素が主なポイントで、それらは素材の種類とも結びついています。天然皮革の場合は重くなるものの足に馴染みやすく、合成素材はより高いパフォーマンスを発揮できる反面、耐久性に限界があります」

2人目はUEFA( 欧州サッカー連盟)の公認コーチとして少年リーグの指導にあたっているマッシモ氏だ。彼は70年代から現在に至るまでのフットボール・シューズの進化について教えてくれた。「たとえば、かつてのカンガルーレザーやカーフスキン製は、1足で約600〜700グラムあった。しかし、今では約150グラムまで軽量化されている。これによって、足の感度が向上するばかりか負担が軽減され、ボールへの感覚が研ぎ澄まされた。パスやシュートの精度が大幅に向上したんだ」

さらに合成素材のシューズについて、こう説明してくれた。「靴紐さえなく、まるで足が真空パックされるかのように非常にコンパクトだ。さらに、試合中に雨が降っても濡れることがない。昔はレザーが水を吸収すると、重さは1.5~1.8キロにもなった。いっぽう、今日の合成素材のブーツは、防水性が高いため濡れても重くならないのだ」

パントフォラドーロ

パントフォラドーロ

今回紹介する「パントフォラドーロ」は、フットボール・シューズづくりを起源とするイタリアの靴ブランドである。ときは1940年代。舞台はイタリア東部マルケ地方のアスコリ・ピチェーノである。エミディオ・ラザリーニは、祖父が1866年に始めた工房で働く靴職人だった。参考までに、マルケ地方はトッズ、サントーニなど数々の著名ブランドを生んだ、イタリア製靴産業の中心地である。

エミディオにはもうひとつの顔があった。仕事を終えると、レスリング選手としてリングに立っていたのだ。これは筆者の視点だが、往年のイタリアにおいて地域で一番のクルマ操縦上手が、週末はレーシング・ドライバーでもあったのと重なる。

エミディオには、ひとつ満足できないことがあった。従来の競技用シューズだった。そこで自身で理想のレスリング用シューズを製作。すると仲間からも注文が入るようになった。

その技術をフットボール・シューズにも応用すると、地元サッカークラブ「アスコリ」に採用された。柔軟なカーフスキンをインソールに用いたエミディオのシューズは、他チームのプレイヤーから高く評価されるようになった。そうしたなか、ブランド名が誕生する。きっかけはユベントスFCで1950年代末〜60年代初頭に活躍した伝説の選手ジョン・ウィリアム・チャールズだった。その足の自由さを称え、「私のスリッパより快適だ」「これはシューズではない。スリッパだ!金のスリッパ(Pantofola d’Oro)だ」と絶賛したのだ。

1970年代に入ると、自転車競技のアスリートたちからもエミディオにオーダーが入るようになっていった。だが1990年代後半の激しい市場競争は、家族経営が発祥のパントフォラドーロにはあまりに過酷だった。結果として工場は操業停止を余儀なくされた。

そうした状況に手を差し伸べたのは現CEOのキム・ウィリアムズ氏だった。イタリア初のラグビー・コーチとして活躍した英国人の父親とともに、長年イタリアでスポーツウェアの輸入業を手掛けてきた人物である。

パントフォラドーロの復活を請け負ったウィリアムズ氏が目指したものは明確だった。伝統職人によるメイドイン・イタリーの強調、他種目用の強化、そしてライフスタイル系ラインナップの拡大であった。

名門の新たな挑戦

名門の新たな挑戦

そのライフスタイル系強化の一環として、新生パントフォラドーロはスー・ミズーラ、すなわちカスタムメイドにも力を入れている。ここからは筆者による、そのレザー製ドレス系スニーカー注文体験である。

まず、熟練職人による採寸。担当したファビオ・スコラーロ氏は1955年生まれ。「私の少年時代からパントフォラドーロはハイエンドでした。たとえ履けてもサッカーがうまくなければ恥ずかしいムードがありましたね」と語る。そう話しながらも、計測する目は真剣だ。

続いて、想定されたサイズの見本で履き心地を確認。その後スタッフによるガイダンスのもと、PC画面上でスタイル、各部の色や素材を選択してゆく。今回は夏にさまざまな服に合わせられるよう、ホワイトとグレーを基調にした。

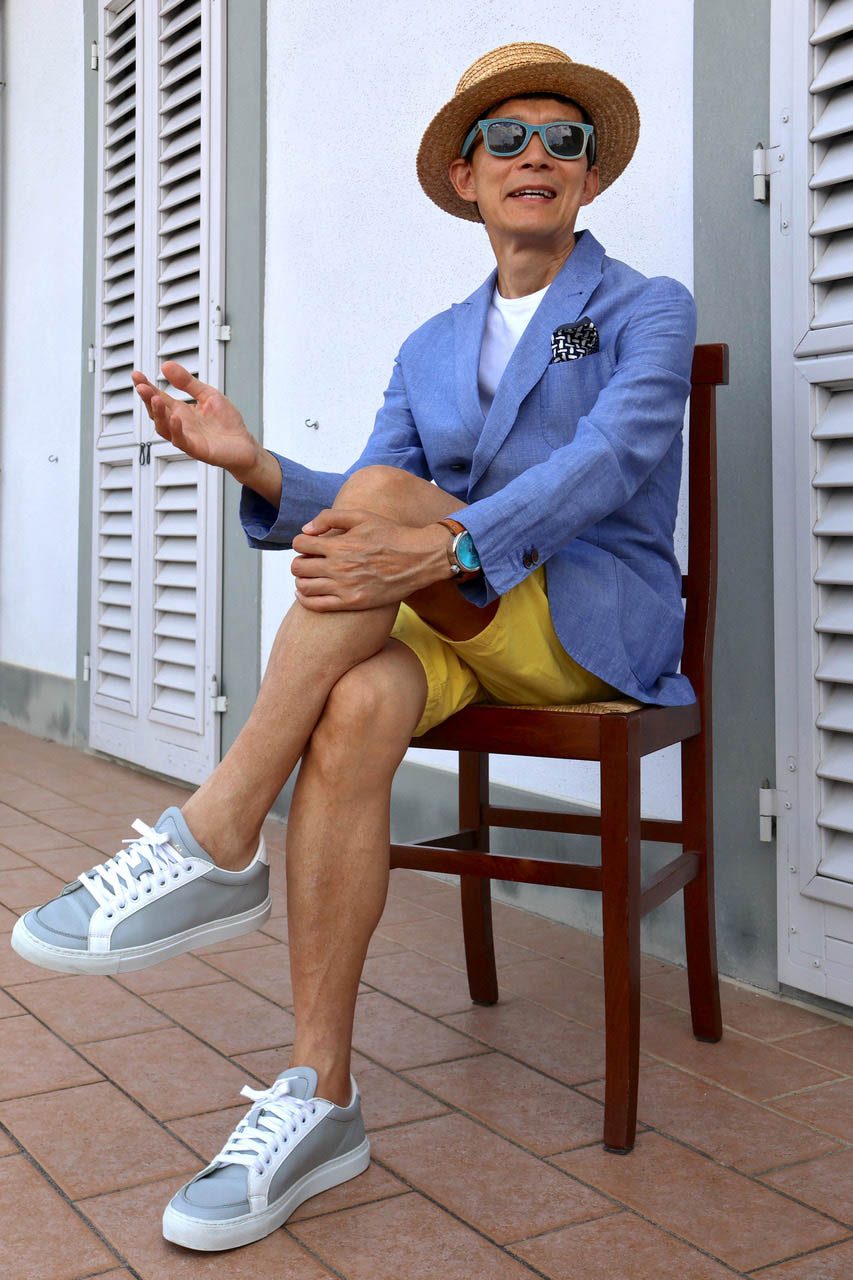

そして約2ヶ月半後にアスコリ・ピチェーノからデリバリーされたのが冒頭写真の品である。クッション性に富んだタン(べロ)の厚さ、精緻なステッチなど、丁寧な作りが即座に伝わってきた。

直後の履き心地はといえば、トゥ、すなわち爪先部分が硬めに感じる。合成素材のスニーカーに慣れた足ゆえだろう。新しいフォーマルシューズに近く、違和感が無いといえば嘘になる。インナーソールも、普通のソックスだと比較的相性が良いが、夏のスニーカーソックスの場合生地によってはフィット感に差が出る。人によっては、短距離を歩くなら履き慣れたスニーカーのほうが楽に感じるかもしれない。

しかし、数ヶ月履き続けていると、各パーツが徐々に馴染んでくるのがわかる。同時に、アッパー部分のフィット性とソール部分のクッション性の絶妙なハーモニーがわかってくる。サスペンションとタイヤの相性が良いクルマと同じ、といったらおわかりいただけるだろうか。

手入れは原則として革靴と同じものが要求される。だがそれさえ怠らなければ、“やれ”も風合いとなる。ついでにいえば、最近パーティーでスタンダードとなった“スマートカジュアル”の服装によく合うのも嬉しい。

この歴史あるフットボール・シューズブランドの新たな挑戦の成果を確認するには、あと少し時間を要するだろう。しかしながら、最後にふたたび自動車にたとえれば、長年コンペティションカーを手掛けていた名コンストラクターによる、ロードゴーイングカーを見守るような愉しみがあることはたしかだ。

Pantofola d'Oro

https://www.pantofoladoro.com