食わず嫌いに、後悔した日:伊東和彦の写真帳_私的クルマ書き残し:#009 フェラーリ 365GT/4 BB

伊東和彦/Mobi-curators Labo. Ferrari 365GT/4 BB 2024.02.12輸入車販売会社から雑誌記者に身を転じ、ヒストリックカー専門誌の編集長に就任、自動車史研究の第一人者であり続ける著者が、“引き出し”の奥に秘蔵してきた「クルマ好き人生」の有り様を、PF読者に明かしてくれる連載。

この連載では昭和の話題が大半だが、話は一気に令和、2022年に飛ぶ。話題にするのは本連載では初登場のフェラーリ。それもスーパーカー世代には絶大な人気のある“BB”である。

もっとも私は、スーパーカー世代で中核を成していた方々より、少しだけ生まれが早い。元来クルマ好きの私だからスーパースポーツカーにも興味が沸いたものの、幼さ子供を巻き込んだ商戦など、あまりの激しいブームに腰が引けてしまっていた。

わが家からそう遠くない場所に、日本におけるスーパーカーの総本山ともいえるシーサイドモーター(SSSA)があった。休日にその前を“若葉マーク”を付けてわが家のクルマで通過したり、ときに自転車で通過したりする際には、車道まで溢れんばかりに集まったカメラを構えたスーパーカー少年(女子がいたかは不明)に、恐れを感じたほどの盛況ぶりだった。

あるとき、アメリカンV8をミドシップに搭載した“量販スーパーカー”の購入を検討していた知人に誘われて、休日のショールームに入ったことがあったが、前に立つ少年たちの羨望と嫉妬(?)の視線が射すように強烈だったのは忘れえぬ体験になっている。渡されたカタログ類は、目ざとい少年らの視線を感じながら胸に抱えて外に出た。

けっきょく、彼は「このブームの中では入手したとしても乗るに乗れないだろうから」と入手を諦めてしまったのは、スーパースポーツカーを近くに引き寄せておきたかった私にとっては残念であった。もうひとつ、彼はそのクルマの仕上げの悪さを目にして、冷水を浴びせかけられたことも理由のひとつだった。また、セールスマン氏もそのクルマをあまり積極的には勧めず、価格がだいぶ高い老舗イタリアンのV8やV6搭載車をさかんに押し、友人はけっこう関心を示したのだが⋯⋯。

そうしたスーパースポーツカーの頂点に君臨し、スーパーカー好き少年の人気を二分する存在だったのが、フェラーリ365GT/4 BBとランボルギーニLP400カウンタックだった。同じ365でもフロントエンジンのGTB4デイトナが好みだった私は、それらランボとフェラーリの比較ではBBのほうに心が傾いていた。

しかし、クルマ雑誌の仕事に就いてからも、知人の512BBiを箱根あたりで動かした程度で、BBにはあまり縁がなかった。常々これは人生の欠落だと感じていた(私の上司は、「そのクルマの経験がないのは人生の欠落だな。今からすぐに乗ってきなさい」と、よく口にしていたっけ⋯⋯)。

幸運なことにも、2022年の6月にBBに乗れる機会がやってきた。高級誌の「HODINKEE 日本版」編集部(ハースト婦人画報社刊)から、365GT/4 BBの記事依頼が舞い込んだのだ。クルマの手配もすべて任せてくれるほか、併走時のカメラカーを運転する助っ人の同行も許可してくれるという、願ってもない好条件だった。ページ数もたっぷり用意される久々の大規模なクルマ取材に血が騒いだ。

そのとき私は、初対面の編集部スタッフに対して不躾にも、「意中の365BBはありますが、東京からは少し離れた場所です。それでよければお受けしたいです」と失礼なことを申し上げた。内心は“出版業界経費削減の渦中”の昨今ゆえ、否決されるかとヒヤヒヤであったのだが⋯⋯。

私がそのBBに固執したのは、日本では、おそらく世界でも希有な長期間所有車だからだ。そのBBは厳密にはワンオーナーカーではないが、初代所有者の元にあったのはごく短い期間かつ短距離の“味見くらい”(現オーナー、S氏の弁)であり、2代目オーナーとなったS氏が45年以上所有していることが決め手だった。

前述のシーサイドモーターが1974年に2台輸入したうちの1台であり、日本に初めて上陸したBBとして、『Car Graphic』誌の1975年1月号で小林編集長によるロードインプレッションによって紹介され、読者を驚かせたクルマのものである。

取材日が決まってからは、資料を引き出してお復習いをしたが、以前に512BB i(365ではないが)のハンドブックを買っておいたはずだと思いだし、コクピットドリルをしておいた。おそらく入手してからはじめてページを開いたのではないかなと思う。

果たして、念願叶って対面したS氏のBBはといえば、走行距離は5万kmほどに過ぎなかった。内外装がまったくオリジナルのままであり、使い込まれたシートの革が醸し出す年輪のような皺、経年変化(紫外線?)によって “カフェオレ色”に変色していたダッシュパネル上面のスウェードの風合い、そしてボディ塗色の経年変化の度合いが私の心を激しく熱くさせた。カメラカーの運転のために同行してくれた、自動車誌OBの友人も興奮気味であった。

フェラーリは1960年代半ばから、一部のモデルを除いて純正ステアリングを長く使い続けてきたナルディからMOMO製にスイッチしているが、BBには360mm径で細みのリムを持つMOMO製の純正品が保たれていた。

コクピットに着いてステアリングの握り心地を試すと、リムにはステッチのほつれや革自体の劣化がまったくないことがわかった。

私は原稿に「⋯⋯これに素手で触れることはオーナーの特権(?)であると考え、迷わず持参したドライビンググラヴを嵌めた⋯⋯」と記したほどのオーラを感じた。

試乗に先だって、S氏に半世紀近くもBBを所有されている理由を伺うと、「理由はスタイルと音ですね」と即答された。ボクサー12気筒のメカニカルノイズに加えて、なにより排気音だという。ヴィンテージ弦楽器の逸品を演奏をすることが好きだという氏は、“音”を大切にするためとして、マフラーはオリジナルを守り通している。「社外品に交換したら、初めてBBを見て惚れたときの音とは違ってしまいますから⋯⋯」

そうなのである。ヒストリックカーの場合、形状を再現していてもスチール製であったものを現代的なステンレス製に交換すると、音色が変わってしまうのである。それを気にするエンスージアストのために、車種によっては純正同等品の“Mild Steel”製と断りを入れた品を用意している例もあるほどだ。このことをクルマ好きで音響工学に詳しい大学教授に問うたら、「周波数が⋯⋯」などと、したり顔で喜んでいた。

話はフェラーリに限ったことではないが、音質の点ではミドエンジンより、フロントエンジン車の、前方から真っ直ぐに長く延びたエグゾーストパイプのほうが快音に聞こえる傾向にあると、個人的に信じている。そんな頭が硬直化した私なのである。

BBの面倒を見ているベテラン職人の道案内で、真っ赤なベルリネッタのステアリングを握り、新緑が眩しい杜の都を走りはじめたとたん、「これはいいな」と自然と口にし、同時に胸が高鳴りはじめた。友人がドライブするレンタカーは排気音を聞き漏らすまいと、窓を開けてBBの後方をピタリとガードするように追走してくる。

BBの全幅は1.8mと現代のこの手のクルマに比べれば遙かに細身で、全長も4.36mとコンパクトであり、良好な視界を持つことから、混んだ市街地を走る際でもまったく苦にはならなかった。

クラッチは「かなり重め」とはいえ、日頃からクラッチが重めのクルマに乗っている私にはなんの違和感もなかった。ノンパワーアシストのステアリングは、クルマが少しでも動いていれさえすれば不当に重いとは感じられず、フロントエンジンのデイトナと比較すれば、格段に軽く、操作は楽であった。

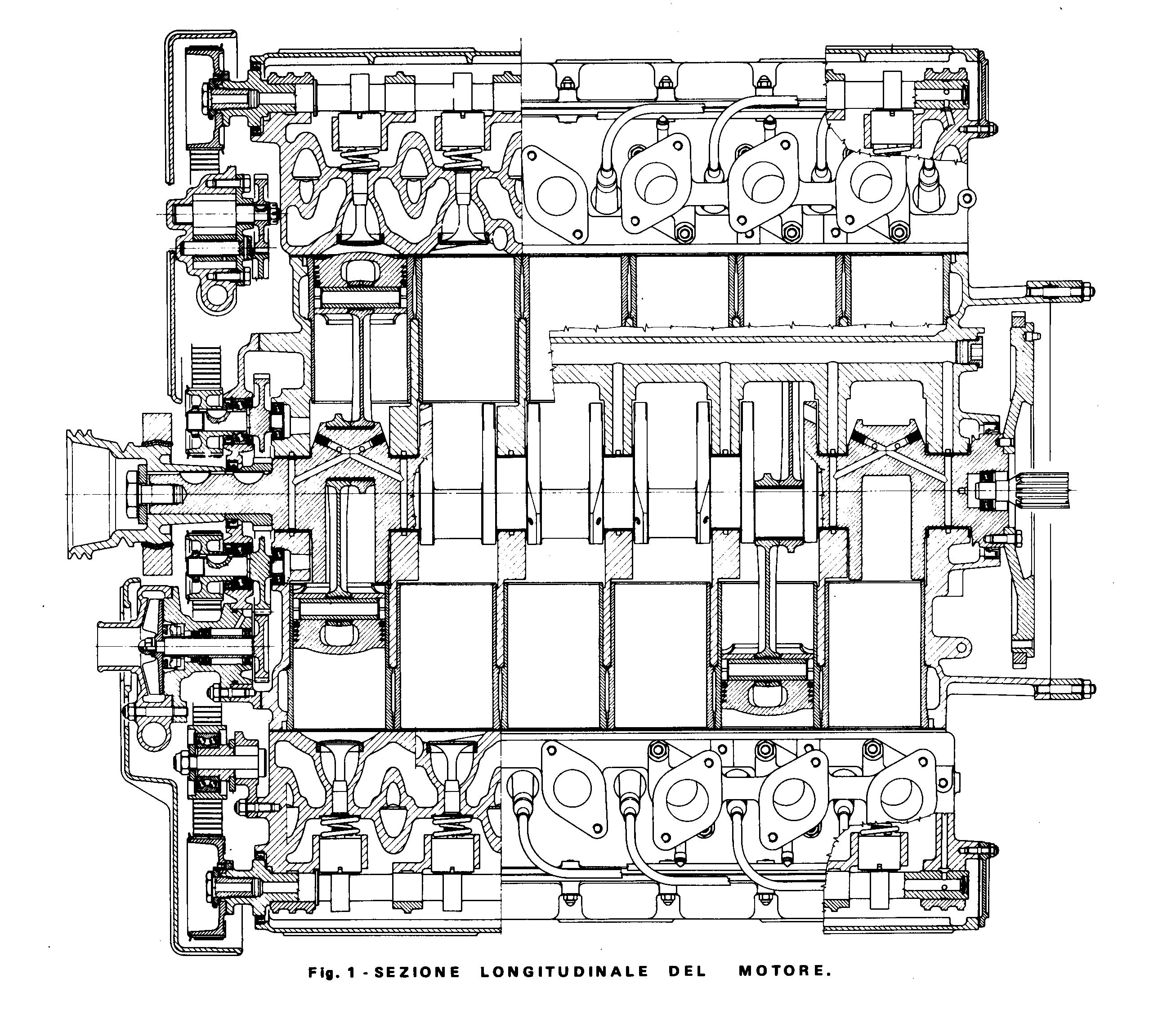

180度V型12気筒、4カム4.4リッター・エンジンは、ハンドブックによれば最高出力の344cvは7200rpmで発揮することになっており、低回転域から明確に感じる鋭敏なピックアップが魅力だ。少し右足に力を入れると、さらに快感はピークへと昇りつめ、“カムに乗る”3900rpm手前近辺からはじまる12気筒のハイピッチなメカニカルノイズ、ウェバーの12本のスロートが鳴らす吸気音、“Mild Steel”で造られた排気系からのサウンドの調和は快感の一言に尽きた。このまま東北道を青森あたりまで走っていいとの許しがでれば、そのまま行ってしまったことだろう。

365GT/4 BBはその生い立ちから、フェラーリにとっても、その12気筒モデルにとっては、大きな転機にあった存在である。同社がフィアット傘下に入ってから発売されたモデルであり、「販売政策上、F1マシンのイメージを投影したミドエンジンのボクサーがほしい」という、フィアット本体からの少なからぬ干渉が反映されただろうが、生産化への意志決定の段階ではエンツォの意志も大きく反映されていたはずである。

クラシックなフェラーリを愛好するエンスージアストは、フロントエンジン・ベルリネッタに最後のモデルである365GTB/4デイトナあたりまでが、“本物のフェラーリ”であると考えている方が多いようだ。この私もそう考えていたが、この日を境に範囲をBBまで広げることにした。

本職のフォトグラファーが撮影しているあいだ、私と取材の助っ人の友人は、スナップカメラで撮影し続けていた(ここに掲載したものがそうだ)。まるで、かつてのスーパーカー小僧にように⋯⋯、だ。