メキシコ旅 カレラを観た、聴いた、知った:伊東和彦の写真帳_私的クルマ書き残し:#35

伊東和彦 ラ・カレラ・パナメリカーナ・メヒコ 2025.08.30

“Carrera”に導かれて、秋のメキシコへ

“Carrera”に導かれて、秋のメキシコへ

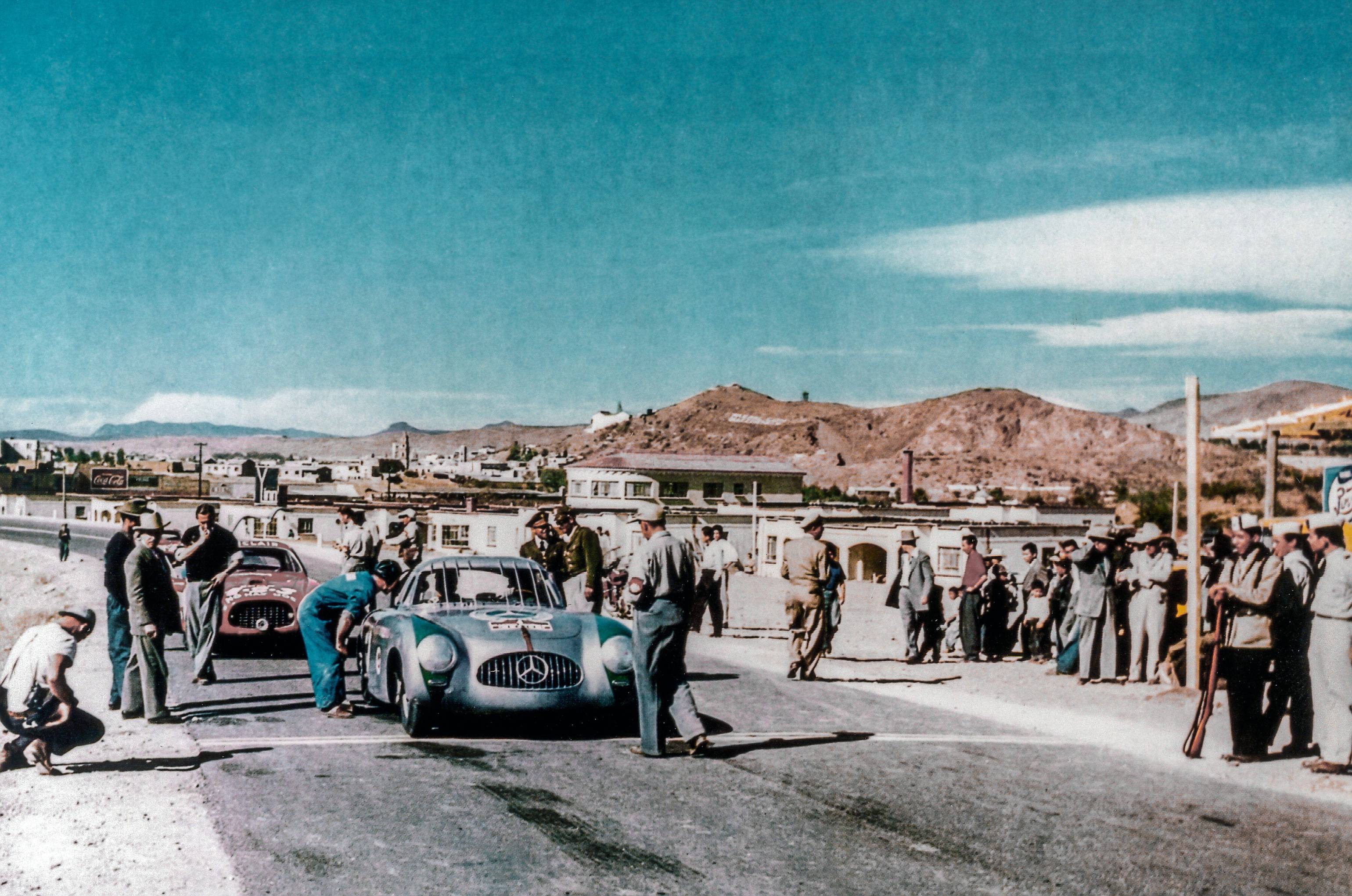

2002年の秋、メキシコに旅した。ラ・カレラ・パナメリカーナ・メヒコの復刻版が開催され、一部区間だがコースを同行しながら観戦することが目的だった。

スイスの時計メーカーであるTAG Heuerからの誘いであり、同社の看板商品のひとつ(?)である“Carrera”の復刻版発売に合わせたプレスツアーの企画だった。その企画意図ゆえに、招待されたのは各国の腕時計専門誌の記者が大半であるように思え、日本からは関係者を含めても10人に満たないツアーだった。

走れない道も旅のうち――ミニバスと私の一眼

走れない道も旅のうち――ミニバスと私の一眼

旅程では各自がクルマを運転して行動することは想定されておらず、現地のガイド兼コーディナーターと一緒にミニバス(ハイエースだった)での団体行動となっていた。カレラのコースを一部でも自分で走ることができないのは残念だが、こんな好機に贅沢は言えない。実はドイツでの生産を終えたあともメキシコで継続生産されたVWビートルでも借り出したいと思ったのだが……。乗ること自体はタクシーでも可能だった。

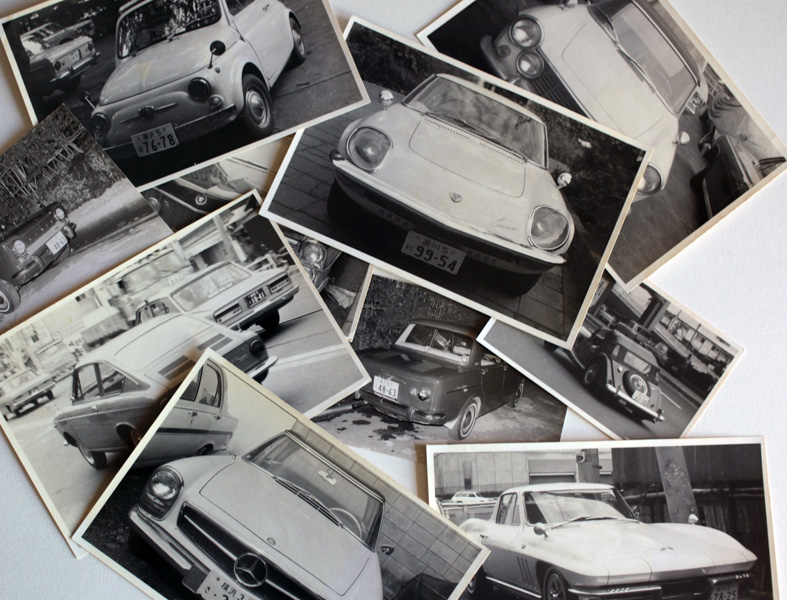

旅には写真家が同行することになっていたが、私はメキシコまでカレラを見に来ることなど一生ないだろう、いや私的にもメキシコを旅することはないかと考え、スナップ用に私物のカメラを持っていくことにした。国・内外での仕事の際にも必ずスナップ用に小型カメラを持参していたが、今回ばかりは町歩きに適した小型のミノックス35やミノルタCLEではなく、キヤノンの一眼レフに交換レンズを2本、持って行くことにし、フィルムはポジとネガを何本か持った。

この時期に私が手掛けていた雑誌の誌面では、何度もラ・カレラ・パナメリカーナ・メヒコの話題が登場していることもあり、文献に残る「過酷極まる危険な公道レース」の舞台と環境を見たいと願っていたから、嬉しくて仕方がなかった。雑誌掲載用の写真はプロの手に委ね、私は観ることに徹しながらスナップ写真の撮影を楽しむことにした。

成田発ヒューストン経由でメキシコシティーに入り、空港に隣接したホテルで1泊して、朝早くに国内線でスタート地点に移動するというスケジュールで、そのあと通過する街や山岳路で参加者を待ち受ける手筈であった。

カレラ行きの話はこの連載で記してみたいとずっと考えていたが、旅行中の日記メモは見つからず(捨てたらしい)、ここに掲載した一部の写真だけが少量残っているに過ぎず、後回しになっていた。よって記憶違いもあるのはご容赦いただきたい。

国を縦断する祭り――カレラという名の大陸路

国を縦断する祭り――カレラという名の大陸路

ラ・カレラ・パナメリカーナ・メヒコは、メキシコを南北に横断する全長3400mにもわたる長距離レースだ。メキシコを南北に貫き、北米と南米を繋ぐパン・アメリカン・ハイウェイの開通を記念して、1950年に第1回が開催された。レースを企画したのはメキシコ自動車協会(ANA)だが、政府が援助したことから官民あげてのレースになった。

1950年の第1回はアメリカとメキシコの国境の町、チワワ州シウダー・フアレスをスタートして、グアテマラ国境のエル・オコタル(現チアパス州シウダー・クアウテモック)でゴールする全長3435kmのコースを6日間かけて走破した。山岳地帯を走ることからルート上の最高標高は3200mに達し、山岳路の多くはガードレールのない未舗装の荒れた路面でありながらガードレールの備えは不充分で、濃霧で視界を妨げられることもあり、危険なレースと報じられている。

さらに、コース上の“観どころ”では、走路脇のギリギリまで情熱がたぎった観客が多数迫っていたという。よって観客を巻き込んだ事故も頻発している。

第1回の出場車は軽度の改造が許された量産モデルに限られ、欧州から招かれたワークス・アルファ・ロメオ1900を除けば、地元からエントリーしたアメリカ車が大半を占め、優勝はオールズモビルだった。このアルファ1900を駆ったのは、イタリアのF1ドライバーであるピエロ・タルッフィとフェリーチェ・ボネットだった。

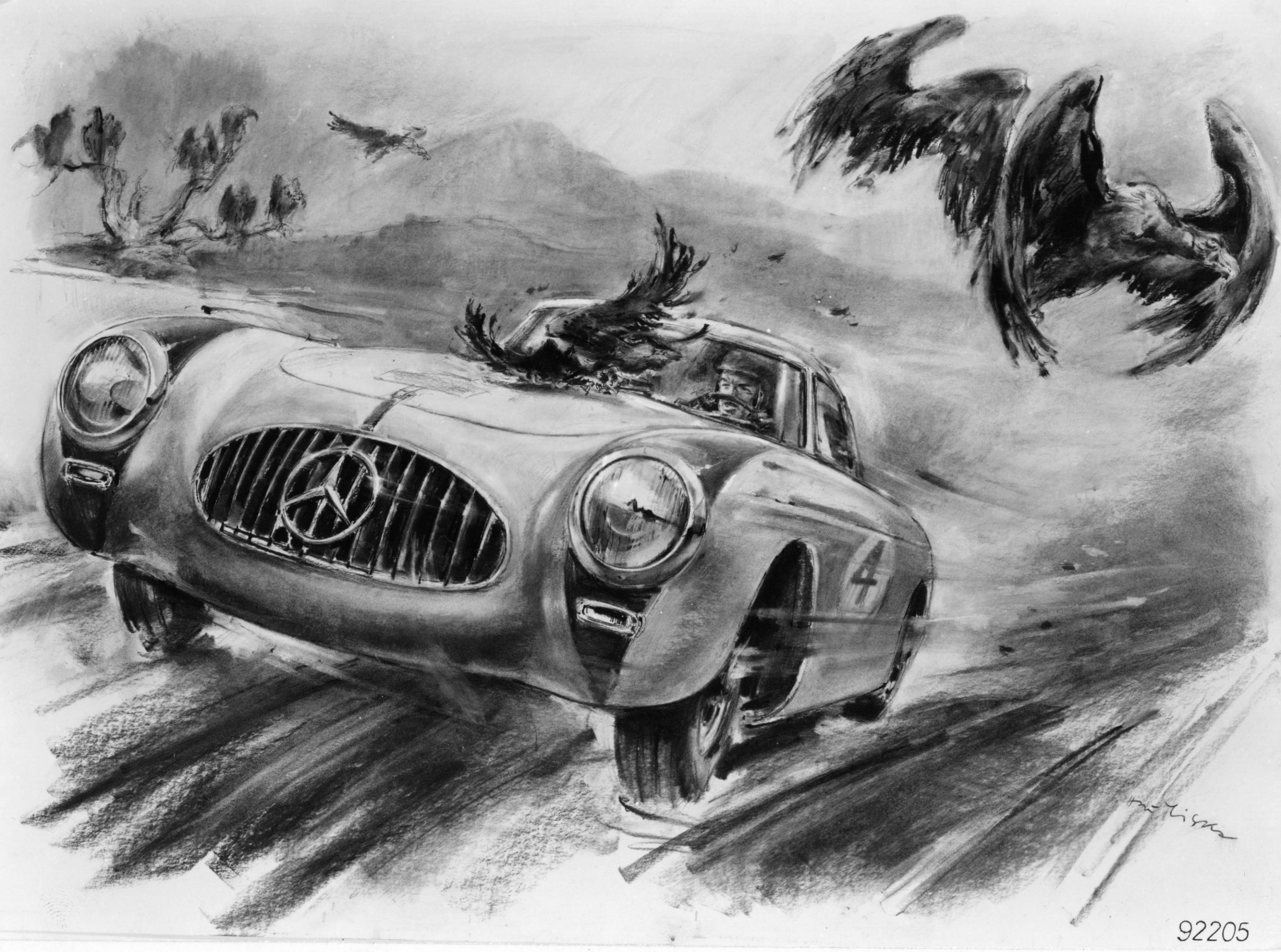

ハゲワシが突き破ったフロントガラス――欧州勢の凄み

ハゲワシが突き破ったフロントガラス――欧州勢の凄み

こうしてはじまったローカルイベントのカレラだったが、1952年からスポーツカーの世界選手権に組み入れられたことで状況が一変し、欧州から有力チームが集まってきた。欧州のメーカーで時に熱心に取り組んだのはダイムラー・ベンツであり、3台の300SLで臨み、1〜3位を独占する速さと安定性を示し、最終日に1台が失格となるものの、1、2位を獲得するという好成績を収めた。道中、1位を走っていた300SLが200km/hで走行中にハゲワシと衝突。ハゲワシが助手席側のフロントウィンドウを突き破ってナビゲーターを直撃したことで顔面に怪我を負ったばかりか、一時意識不明になるというアクシデントに遭遇。70km先のサービスポイントまで持ちこたえて修復してレースを続けたというエピソードが残っている。

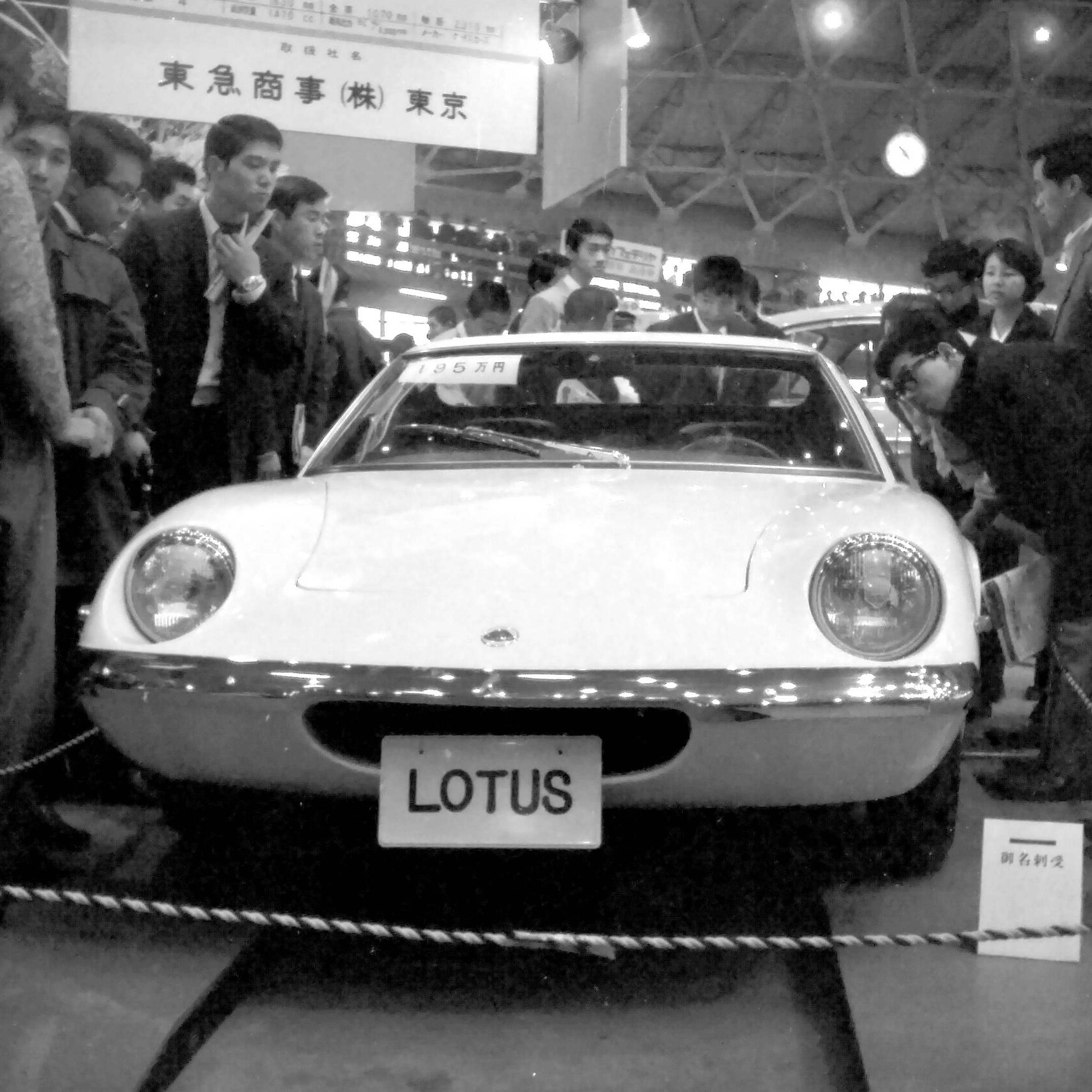

その後、欧州勢のランチアやメルセデス、フェラーリがレースを席巻。1954年には新興のポルシェが投じた550スパイダーが1500cc以下スポーツカークラスで記録を大幅に短縮する好成績を残したことで、知名度、特に北米市場での知名度を高めることに成功。以來、その搭載エンジンに由来し、高性能モデル名にカレラを冠することになった。

だが功罪は半ばし、カレラは他のスポーツカー世界選手権とは比較にならぬほどの過酷さと危険性をはらんでいたことが問題提起され、1954年の第5回を最後に、幕を閉じた。記録によれば、5年間での27人が命を落としたという。

一度は終わり、そして1988年の再開

一度は終わり、そして1988年の再開

そうして短期間で終わったカレラ・パナメリカーナ・メヒコだったが、1988年にヒストリックカー・イベントとして復活した。グァテマラの国境に近いトゥストラ・グティエレスからヌエボ・ラレードまでの約3000kmが舞台だった。

1930年から54年までに生産された車両のほか、主催者が認めたクルマなら参加が許されている。車両の改造範囲は独自なもので、クラスによってはエンジンやギアボックスを現代のものに換装することが許されているなど、かなり自由だ。

そうした一方で安全面での規定はかなり入念だ。ドラムブレーキを最新のディスクブレーキに交換することが認められているほか、張り巡らされたロールケージ、最新のレーシングシートやベルト、サイド・セイフティネットなどの重装備が速く走りたい人とクルマには必須であり、実施に当時がそうであったように、コース脇で観戦していて、それは当然だと思った。

往年のカレラがそうであったように実際にオリジナル・カレラに出場した年代のアメリカ車が大半を占め、どれもアメリカやヨーロッパのイベントでは決して見ることのない鮮やかなカラーリングと、前述したような一目瞭然の大改造が施されている。レギュレーションが、復刻版カレラだけに通用する独自なもの(?)であるために、カレラ専用のクルマを造り上げるのが一般的のようだ。それには量販のアメリカ車が最適なのだろう。

ガルウィングの“外見・中身”――勝つためのレプリカ哲学

ガルウィングの“外見・中身”――勝つためのレプリカ哲学

前述したように、メルセデス・ベンツ300SL“ガルウィング”の活躍がよく知られていて、2002年の復刻版カレラにも何台か出場していた。軽く“億円”を超えるであろうオリジナル300SLクーペをここで酷使するとは思えなかったから、かなり重装備のガルウィングに乗る欧州からの参加者にずばり真贋のほどを尋ねてみたところ、「これなら安心して走れるんだ」と細部を見せてくれた。そのガルウィングの外観は本物と寸分違わぬ複製でありながら、“中身は”まったくの近代的な別物だった。言うまでもなく、だれかを欺すために製作されたフェイク車ではなく、カレラの雰囲気を楽しみ、ここで勝利するためのスペシャルだった。もちろん“本物”での参加もあり、参加者はそれなりに“価値をわきまえて”走るのだろう。

タコスの湯気、筆の走り――現代カレラの街の呼吸

タコスの湯気、筆の走り――現代カレラの街の呼吸

現代の“カレラ”は、公道を閉鎖した31個所のスペシャルステージ以外は一般公道を移動するため、一般道の速度規則とルールに従うことが定められている。スペシャルステージの総延長は449kmもあり、その区間は事実上の“スプリント・レース”が繰り広げられたそうだ。

主催者の発表によれば、2002年では81台が出走し、7日後のゴールには60台が辿りついたという。リタイアしたのは21台であり、うち7台がクラッシュだったというから、激しさでもオリジナル・カレラと遜色なしというわけか。

さて、私は復刻版とはいえカレラの雰囲気を五感で感じることに決め、スタート地点やチェックポイントでは、パルクフェルメの中に入り込んでクルマを観察し、参加者や観客と言葉を交わし(現地ガイドの助力の賜だ)、時に安心できそうな店で買ったタコスを食べながら歩き回った。余談だが、目の前で過熱調理している食品と、ちゃんと未開封のミネラルウォーターだけしか市中では口にしなかった。

中でも印象的だったのは、町並みに参加車両の佇まいが溶け込んでいることだった。スタート地点のトゥストラ・グティエレスでは、炎天下の広い広場で各自が準備に余念がなかったが、どこもかしこも明るい雰囲気に終始していて、レース前の張り詰めた緊張感を覚えることがなかった。愉快だったのは現地の職人達の仕事ぶりで、その場で板金によってパーツを製作したり、ボディに“当時っぽい”ロゴなどを描く職人たちだった。

ルーフサイドには“Carrera Panamericana Mexico”と筆記体で書かれているクルマを多数目撃したが、それらはこの場で職人が描いているものだった。さらに依頼すれば、雰囲気を高めるため、“当時”のスポンサーロゴ(食品や家電メーカーが多い感じだった)や、ペットのイラストなどなど、注文主が見せた写真からフリーハンドで描くのだが、その筆さばきに感動した私は横に張りついて、飽きることなく眺めていた。

スペイン語の会話を訳してもらったところ、そのおじさんが言うには、夕方になれば手が空くから価格はコレコレで好きな文字を描くとのことだった。だが、私はそれに相応しいヘルメットなどを持ってはおらず、残念な機会を逃した。

第1日目のゴールであるオアハカでは、先回りして参加車両の到着を待ったが、あまりに人出が多かったことからほどほどにして、カメラを抱えて街並み散策に興じてみた。長く統治していたスペインの文化的影響が色濃い石造りの建物が並ぶ市内歴史地区を歩いていると、月並みな表現で恥ずかしいが、過去にタイムスリップしたかのような錯覚に陥った。

現地ガイド氏によれば、この街並みを目当てにヨーロッパでは実行しづらくなった映画やCMの撮影が頻繁に行われているとのことだった。と、20年も前のことだから公言できるが、取材というより観光のようなメキシコ旅であった。