オリンピックウェア請負人・古田雅彦のフィロソフィー 第1章:世界で一番「見られる」服

Sumire Mawatari 2023.08.01「オリンピック」という言葉を耳にしたとき、どんなイメージを抱くだろうか。紛れもなく、オリンピック出場はアスリートにとって成功の証である。そしてトップ選手に寄り添い、その活躍を陰ながら支えているモノの一つが、オリンピックウェアだ。

開会式、あるいは試合中、テレビを見ながら選手たちのウェアをあれこれ批評し合った経験はないだろうか。不思議なことに、彼らが着ているものは無意識のうちに関心を集める。それは、テレビに映し出される選手と我々の数少ない共通点だからかもしれない。

では、オリンピック選手が袖を通すウェアはどのように生まれるのだろうか。そして、デザインを手掛けているのは一体どんな人なのだろうか。これまで、数々のオリンピックウェアをプロデュースしてきた古田雅彦氏に話を聞いてみたら、そこには想像を超えた世界が広がっていた――。

「自信がみなぎる戦闘服」

「自信がみなぎる戦闘服」

オリンピックは、アスリートにとって人生の晴れ舞台です。自分の国の国旗を背負うという経験は、一生に一度あるかないか。一方で、世の中の話題やニュース、CMなど、あらゆるものがオリンピック一色に染まり、人々の視線がこの大会に向けられます。そういう意味で、オリンピックウェアは、「世界で一番見られている服」と言えるかもしれません。

さまざまな緊張感にさらされている選手たちですが、着るものには非常に気を使っています。だからでしょうか、選手からは「自信がみなぎる戦闘服をつくってほしい」というリクエストをよく受けます。

正直、パフォーマンスを上げるだけであれば、見た目のデザインはさほど重要ではないはず。しかしながら、“着るもの”で選手たちのモチベーションが上がり、想像を超えるパワーが生まれることも実際にあるので、意外と侮れません。

世間の目にさらされて

世間の目にさらされて

そして、世間の目も気になるところです。それぞれの国のウェアはコンペティションを勝ち抜いたスポーツ企業やアパレルブランドが、莫大な資金を投じて作っています。そこでは、世間や国民に認められることが非常に重要になってきます。ブランドとして良かれと思って作っても、「なんでこんなデザインになったのか」と一度批判されれば、会社の行く末をも左右しかねないのです。また、ある国では国政のトップから「国民が満足するデザインにしてほしい」というリクエストが直々に入ったこともあります。

デザイナーは自分自身が所属するブランドだけでなく、オリンピック選手や協会、世間の意見に耳を傾けながら一つの形をつくり出さなければなりません。ですから選手以上に、デザイナーである我々の方が”世間の目”を気にするかもしれませんね。僕自身、オリンピック期間中はなかなか寝付くことができませんでしたから(笑)。

ここで改めて、古田雅彦氏の経歴を紹介したい。2012年ロンドン大会を皮切りに、オリンピックウェアのデザインを手掛け、関わったオリンピックは7大会、27カ国、48競技におよぶ。

浅草のニットメーカーを営む家に生まれ、服作りが身近な環境で育った彼は、ファイナルホーム(FINAL HOME)と、イッセイミヤケにてデザインを手がけ、その後、アディダス、アシックス、ユニクロの3ブランドで実績を重ねてきた。2023年には自身のスタジオを立ち上げ、活躍の場をさらに広げている。1つのジャンルにとどまることなく、ファッション、カジュアル、スポーツと横断的にキャリアを築いてきたことは、デザイナーとしてはきわめて珍しい例かもしれない。

そんな古田氏にまず聞きたいのは、我々が4年に一度目にする“あの”オリンピックウェアのこと。

オリンピックウェアってどんなもの?

オリンピックウェアってどんなもの?

オリンピックウェアは大きく分けると「開会式」「トレーニング」「競技」という3つのカテゴリに分かれます。

スポーツにあまり興味がなくても、オリンピックの開会式だけはテレビの前で楽しみに待ち構えているという人は多いのではないでしょうか。「開会式」のウェアはどのブランドも、選手たちがより美しく堂々と見えて、見る人に驚きと喜び、その国の人々が誇りを感じられるようなデザインを目指しています。同時に、自分自身が所属するブランドや、そこで働く人たちの期待にも応えなければなりません。選手にとってオリンピックは晴れ舞台ですが、デザイナーにとっては緊張の場でもあります。

「トレーニング」は、競技以外で着用するウェアを指します。選手たちがリラックスできて、日々のトレーニングでも着られるようなデザインです。一般的なスポーツウェアにきわめて近いので、最終的には店頭で販売するレプリカ商品にもそのデザインが用いられます。ですから我々は、選手だけでなくお客様の顔も思い浮かべながらデザインしています。そして、選手たちが大会本番で身にまとうのが「競技」のウェア。競技ごとに特性を踏まえてデザインされています。

どのカテゴリでも共通しているのは、オリンピックは国同士が競い合う大会なので、その国らしいナショナリズムが感じられることです。

国と「カラー」

国と「カラー」

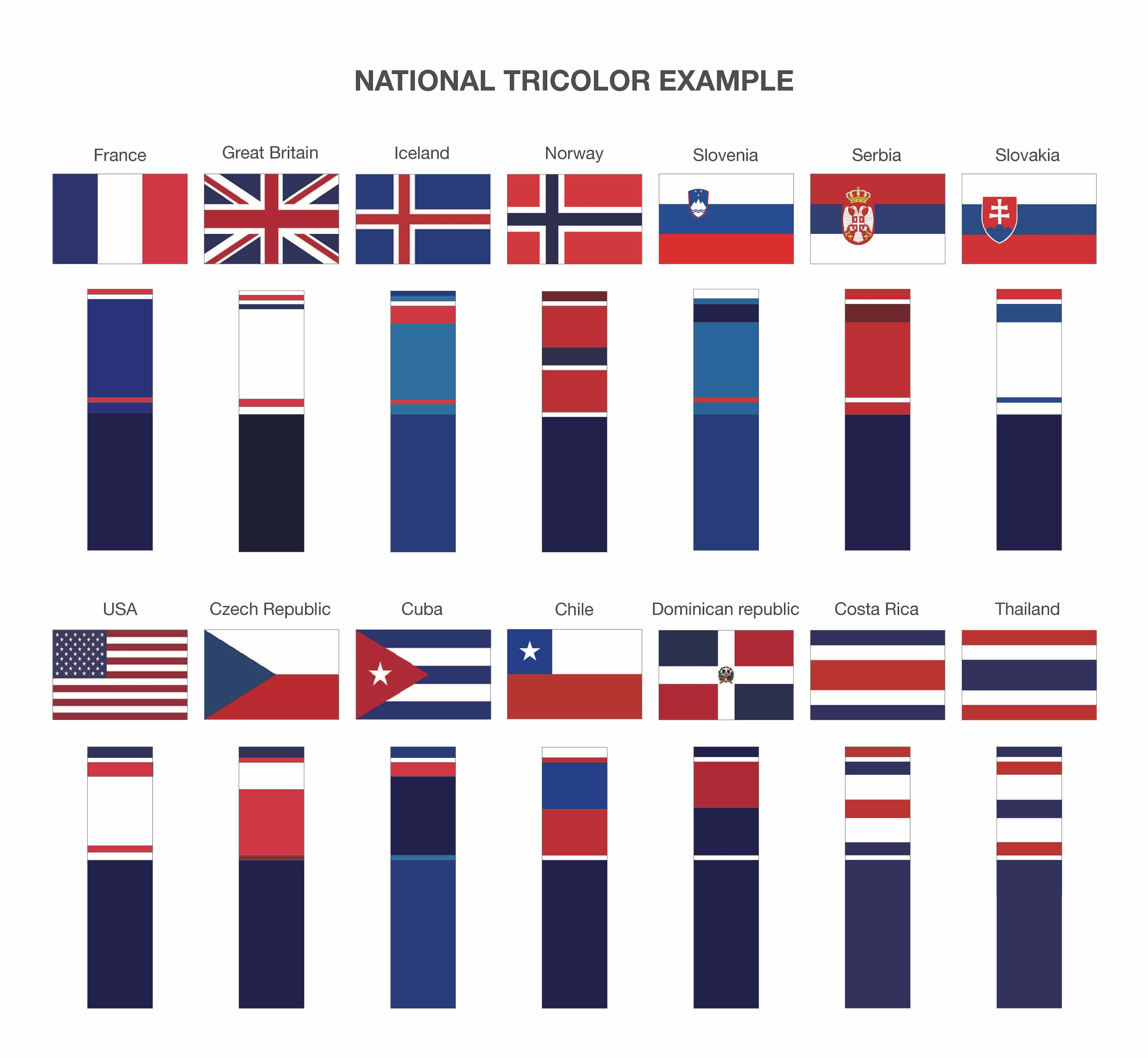

オリンピックウェアのカラーに目をむけると、多くの国が国旗の配色を取り入れています。ここで生じるのが、ある問題です。イギリス、フランス、アメリカ……と世界の国旗を見渡すと、赤・青・白のトリコロールが非常に多いんです。そのため、色の割合をその都度変えてみるなど、ディテールでオリジナリティを出しながら、デザインを決定していきます。

一方、国旗と別のシンボルカラーをもつ国もあります。例えばオランダやイタリアでは、歴史的背景から、オレンジやブルーが定着しています。このような場合は、国民に広く認知されたシンボルカラーを強調します。国家を表す“カラー”に対する価値観は国によって異なるのです。

このように各国に対するデザインでは、できるだけその土地に暮らす人々の意識や文化に想いを馳せることが必要です。こうした点と、競技に求められる技術的要素を両立させることが一つのテーマになってきます。

なお、僕自身はそれに加えて、ウェアのデザインにおいては時代や環境の変化を読み取り、新鮮なアプローチを試みてきました。例えば14年ソチ冬季大会では、現地の民族衣装に用いられている柄をモチーフに採用。22年北京冬季大会では、サスティナブルな視点から再生ポリエステルなどのリサイクル素材をとり入れています。

<つづく>

古田雅彦

東京都浅草出身。中高大と陸上競技に青春を捧げる。その後 渡仏しパリのエスモードに留学。帰国後ファイナルホーム、イッセイミヤケを経て、アディダスに入社。渡独しドイツ本社にてグローバル向けの製品開発と並行して様々なプロジェクトを統括。2012年ロンドン夏季大会を皮切りに、14年ソチ冬季の各国選手団のウェアを手がける。帰国後アシックスにて、16年リオ、18年平昌、20年東京五輪に従事。19年ユニクロに入社、店頭グローバル企画と並行し22年北京大会、24年パリ大会のオリンピックプロジェクトを歴任。3ブランドにて合計7大会の最先端製品開発を手掛ける。23年に「MILD LLC」を設立。

プロフィール画像 ⒸHirohisa Nakano