Start from Scratch #13

感慨深い作品となったNeracar

高梨廣孝 2023.08.18

個展へ向けたスクラッチ・モデルの制作

個展へ向けたスクラッチ・モデルの制作

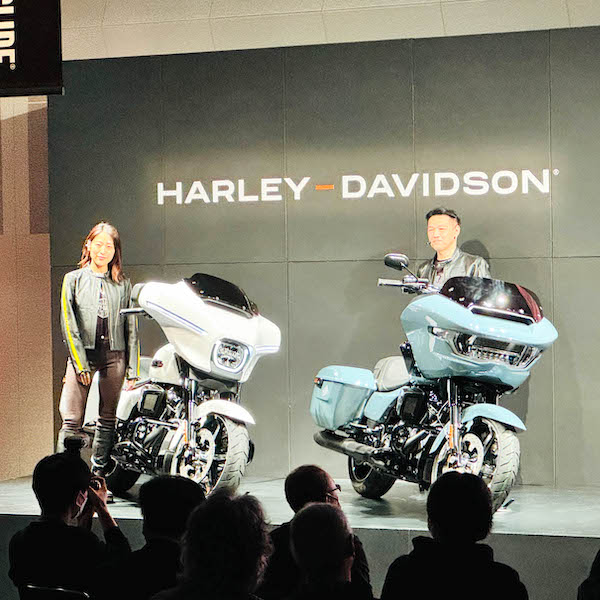

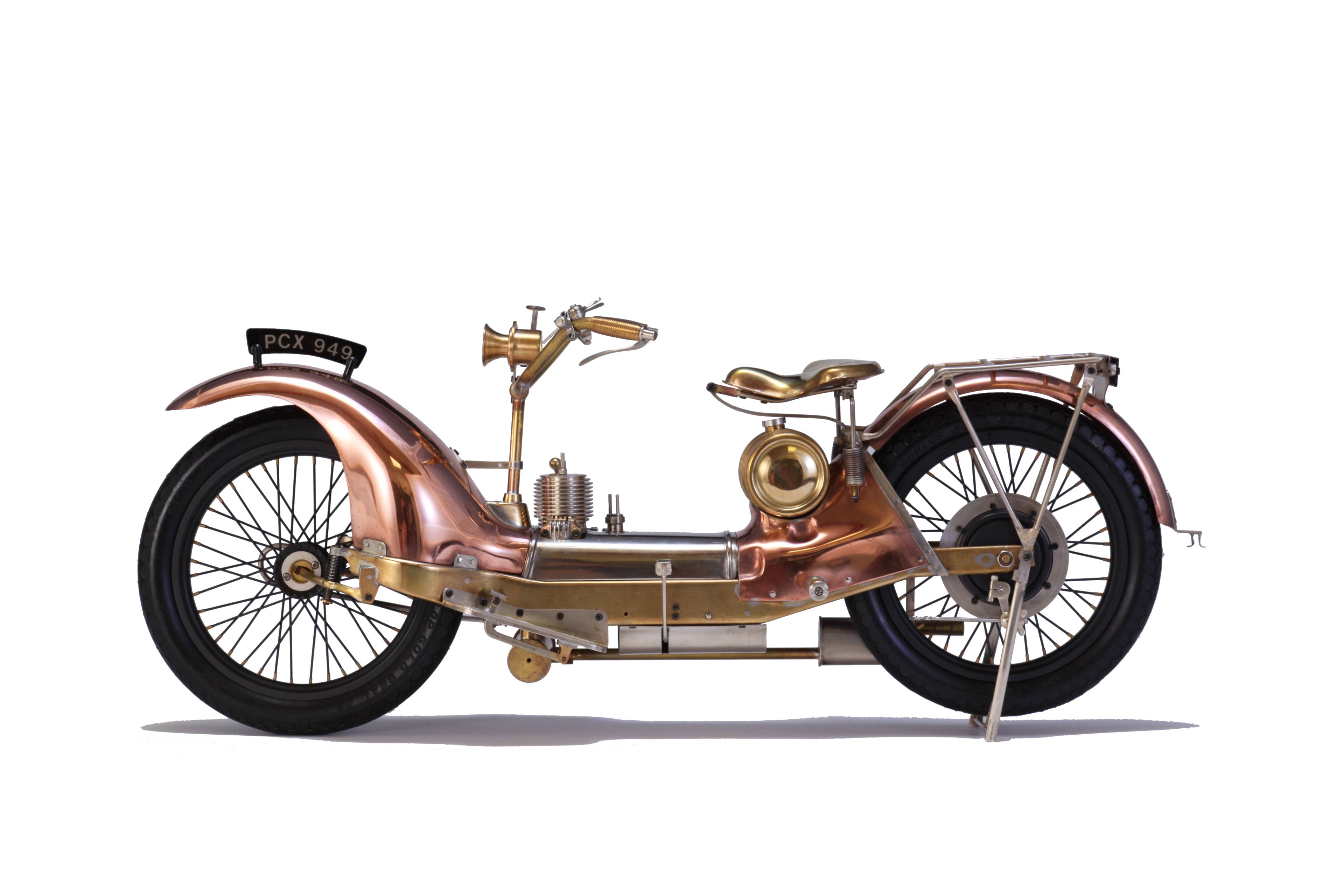

六本木アクシスギャラリーで開催される『1/9の小宇宙展』へ向けてのNeracarの制作期間は、極めてタイトなものだった。また、展覧会場に実車とモデルを並べて展示することが決まっていた。「スクラッチ・モデル展を開催して欲しい」と、林栄次ブリヂストン名誉顧問からの依頼、そして実車のオーナーである小林太三氏からの協力がなければ制作はできないものだった。作品で応えていきたい、と奮起した。

Neracarという自動車を制作するかのよう

Neracarという自動車を制作するかのよう

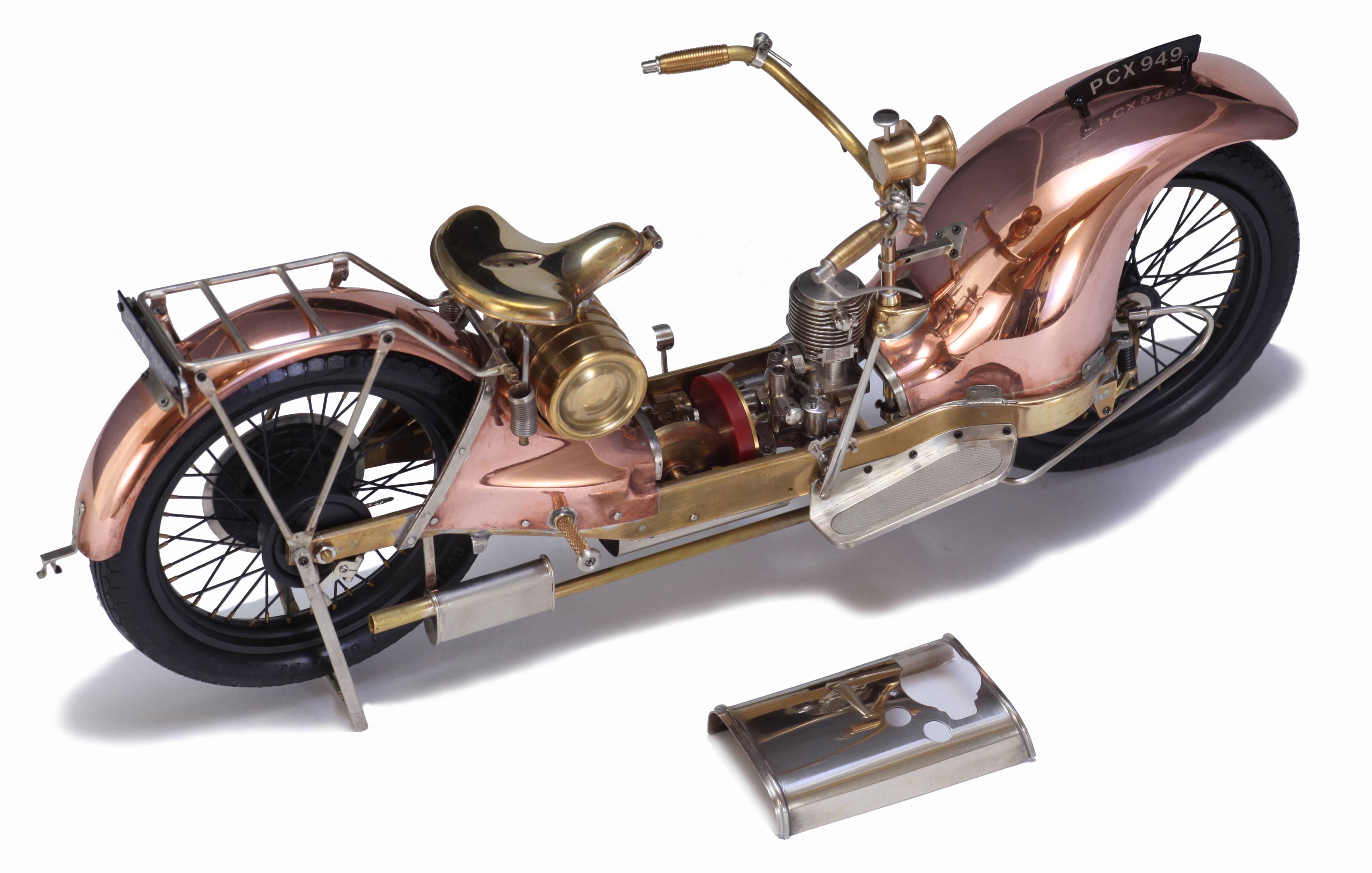

Neracarの制作で多くの時間を要したのは、フロントフェンダー、エンジンカバー、ドライブミッションカバー、リアカバーなど板金の絞り加工である。まさに車輪が2個しかない自動車を制作しているようであり、今までのモーターサイクル制作とは、大いに勝手が違った。

1930年代の4輪乗用車を彷彿とさせるような広大で緩やかなフロントフェンダーから始めるラインは、ラダーフレームを介して、リアカバー、そしてリアフェンダーへ続いている。自動車に見る、面で構成される造形を思わせるものだ。板金の絞り加工で、丹念に形作って再現をしていく。

絞り加工は、鍛金技術の腕の見せ所であり、実車の「忠実なミニチュアの再現」を目指して取り組んだ。

この加工について簡単に触れておく。金属の平板を金槌と当て金を使って叩き出し、立体へと創り上げて行く技術を鍛金技術と言う。金属は金槌で叩くと加工硬化して、硬くなる。この状態で、再度バーナーで赤くなるまで熱する(この作業を焼鈍と言う)と、軟化して展延性が向上し、加工しやすくなる。叩きと焼鈍を繰り返し行いながら、所定の形に作り上げて行くのである。

使われる金属は銅、銀、アルミニウム、鉄、などの純金属が主体となる。硬くて加工がしづらくなるが、黄銅やステンレスなどの合金を使う場合もある。私は、加工がし易く価格も手ごろで、加工したものに銀ロウ付けやハンダ付けで部品を取り付けることが多いので、銅板を主として使っている。

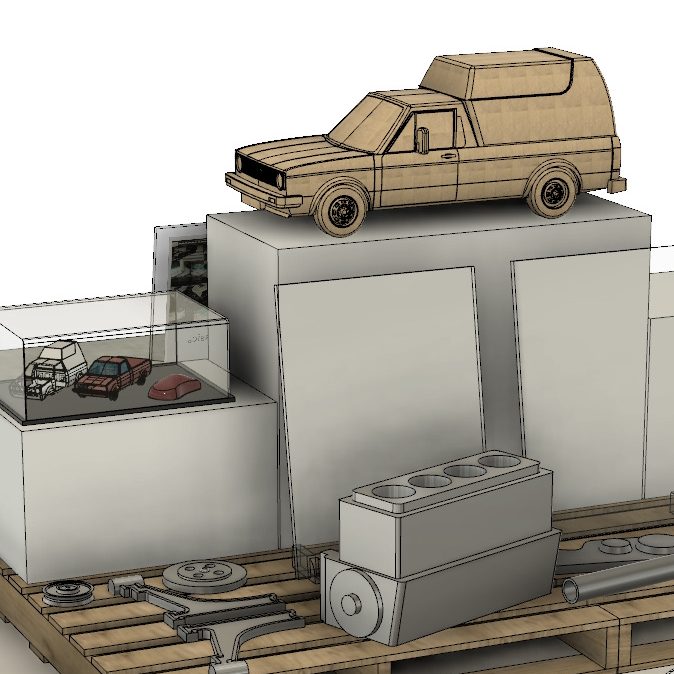

先ずゲージとなる木型(プラスチックウッド製)を制作し、加工が進むたびに、木型にあてがい形状の正確性をチェックすることにした。叩き出しの最初の頃はデコボコした頼りない形状をしているが、基本的な形状が出来上がったところで、金槌と当て金を使って均し作業をすれば滑らかな曲面が出来上がる。この均し(ならし)作業こそ鍛金技術の真骨頂である。あの一枚の板から、こんな美しい曲面を持った立体が出来上がるのかと不思議に思うのが鍛金マジックである。

イタリアのカロッツェリアでは、腕利きの板金職人(モデラー)がこのようにしてプロトタイプを創り上げていたことを思うと何となく楽しくなる。デザイナーが描いたスケッチを基に、三次曲面を持った美しい立体へと昇華させる特別な感覚と技術を持っているのが優れたモデラーである。決して深絞りではないが、滑らかな美しい曲面を再現するために多くの時間を要した。

ステアリングのメカニズムは、まるで機械式時計のよう

ステアリングのメカニズムは、まるで機械式時計のよう

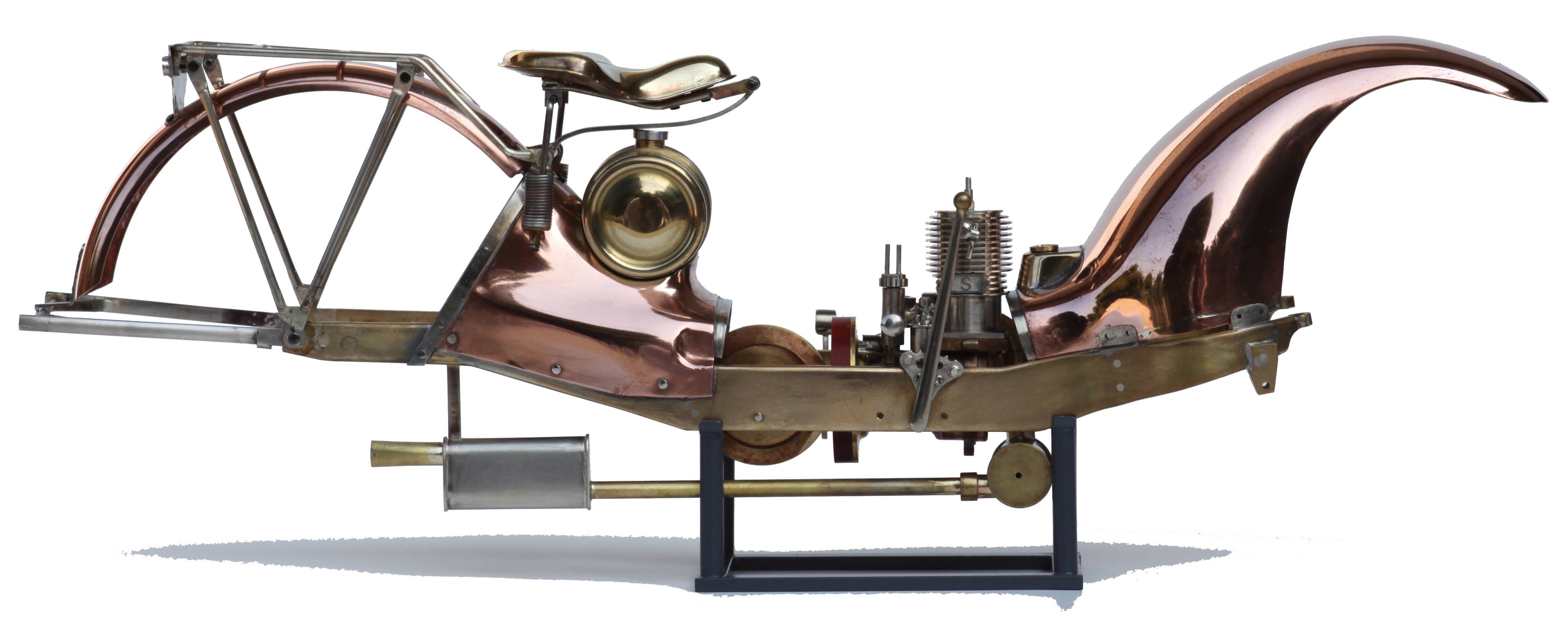

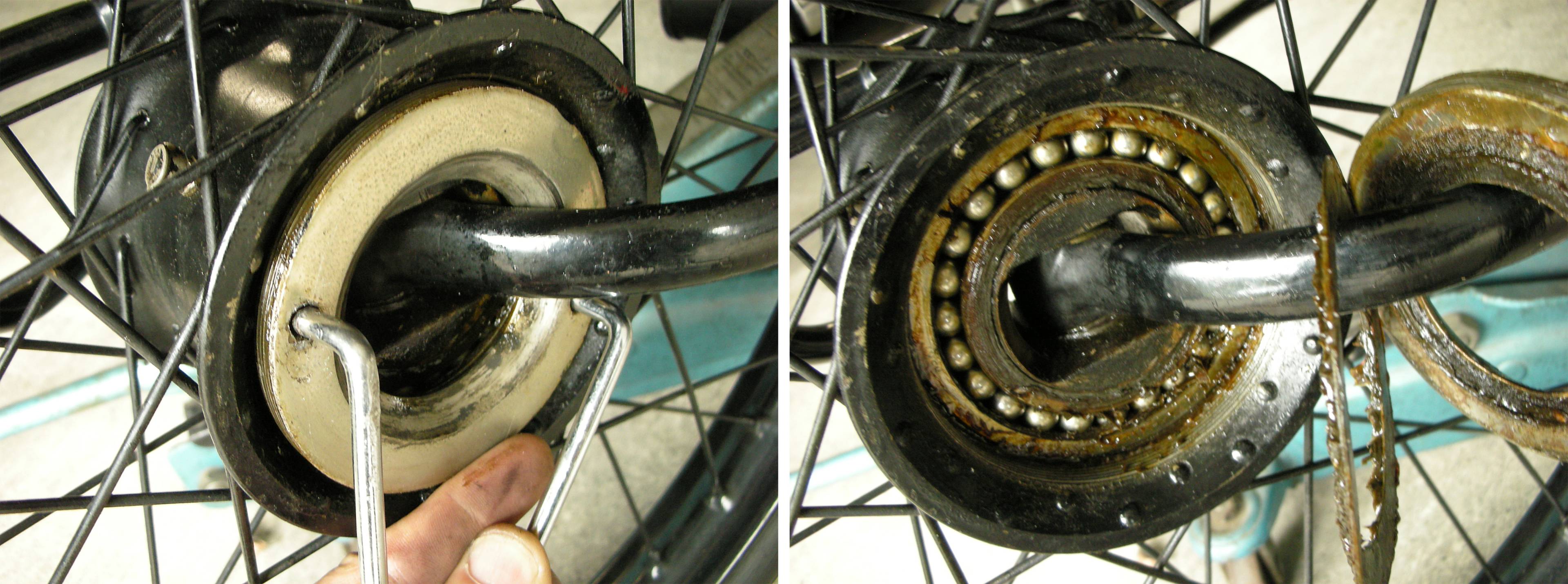

フロントのステアリング機構は、車軸の中に全ての機構が収められており、実際に動かすための精密で極小なメカニズムを再現するのは大変な苦労を伴った。ハンドルを切った時、モデルでも車輪が左右に動くことを1/9のミニチュアで実現するには、機械式時計を制作するような精密加工が要求された。当初は全くこのメカニズムの詳細が分からず再現を諦めていたが、小林氏のご協力で実車を分解する機会を頂き、ようやくこの複雑なメカニズムをスクラッチモデルで再現する道が拓けた。

フロント・サスペンションはテレスコピックフォークではなく、ラダーフレームに直付されたスイングアーム形式を採用していて車軸をも兼ねている。しかも軸受に接続されたタイロッドでタイヤを左右に傾けて舵を切る構造(センターハブステアリング)となっている。

最大の特徴であるフリクション・トランスミッション

最大の特徴であるフリクション・トランスミッション

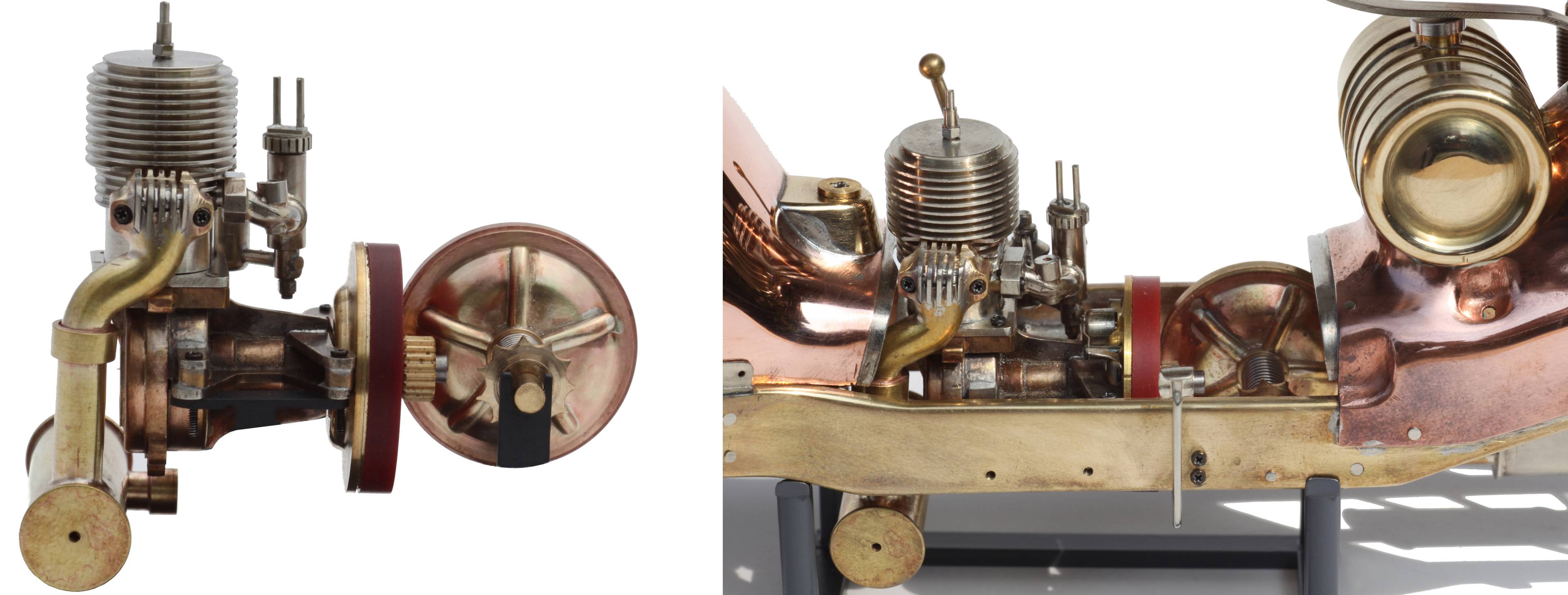

前回に紹介したフリクション・トランスミッションは、先ずそのメカニズムを理解することから始まり、小林宅を何度も訪ねて実測やスケッチを繰り返して、ようやく再現することができた。この駆動機構は、Neracarの最大の特徴であり、展示の際もカバーを外して、このユニークな機構が一目でわかるように作り込みをした。

タンクとサドルの独特な関係

タンクとサドルの独特な関係

7.2リッターの混合油が入るNeracarのガソリンタンクは運転席の下に設置されており、給油する場合は、サドル状のシートのリンクを介して持ち上げて行う。このモーターサイクルにはこのような独自の機構が随所に設けられており、設計者の遊び心が感じられて思わずニヤリとしてしまう。

実車では、厚革をプレス成型したものが装着されているが、ミニチュアでは本革で制作するのは難しいと考えた。そこで真鍮板で板金加工をして、皮革に見えるような塗装を施して制作することにした。

Neracarを組み上げる

Neracarを組み上げる

仮組みで細心の注意を払ったのは、フロントフェンダーからエンジンカバー、リアカバーへとつながる一連の絞り加工をした部品に、美しいラインの繋がりを持たせることであった。部品が接するところに段差が無い、隙間が一定であるなど、まさに4輪乗用車のボディワークと同じ精度を要求された。

また、一般的なバイクモデルではギアボックスやクラッチなどの内部構造まで制作することは先ず無いのであるが、Neracarはエンジンカバーを開ければ駆動機構(フリクション・トランスミッション)が露出するので、この部分のメカニズムは忠実に再現しないとモデルとしての魅力が半減してしまう。このメカニズムの部品制作や組み立て作業に多くの時間を費やしてしまった。

写真で示すように金属素材で制作されたモデルを、塗装やメッキを施す前に仮組した状態は、それはそれで美しい光沢を放って魅力的である。しかし、銅や黄銅など金属はいくら美しく磨き上げても、2~3日すると錆が発生して輝きを失ってしまう。モデルによってはこの状態で完成としたいところであるが、結局のところこの状態は写真として残るのみとなる。

Neracarを再現するには

Neracarを再現するには

Neracarという他に例のない独自の機構を随所に盛り込んだモーターサイクルを忠実に再現できたのは、実車に巡り合うことができたこと、オーナーの絶大なご協力によって実車を分解までさせて頂いたことが大きい。もし、このモーターサイクルがミュージアムに展示されていたものであったなら、ここまでの取材は到底不可能であったと思われる。このモーターサイクルのオーナーを見つけ出して展覧会のチャンスを与えてくれた林英次氏、取材の我儘を快く受け入れてくれたオーナーの小林太三氏に感謝したい。