パーソナルGTの黎明を眺める 伊東和彦の写真帳_私的クルマ書き残し:#39 プリンス・スカイラインスポーツ

伊東和彦 プリンス・スカイラインスポーツ 2026.01.01

はじめてなら、天気がいいし、少し走ってみないか?

はじめてなら、天気がいいし、少し走ってみないか?

北陸に個人的な旅をしたとき、帰路にこのまま国道を辿れば、めずらしいクルマの修理や販売を手掛ける友人のTさんを訪ねることができると思った。電話で連絡を取ってみると、案の定、面白いクルマがあるので来たらいいと、思わせぶりな声であり、これだけで心が躍った。

果たしてTさんは、希有なプリンス・スカイラインスポーツ。それも目映いばかりに磨き上げられた純白のクーペで歓待してくれた。2003年の初夏ごろのことだ。

イタリアの線が、日本の夢をかたちにする

イタリアの線が、日本の夢をかたちにする

スカイラインスポーツは、1960年11月に開催されたトリノ・ショーで初公開されたプリンス自動車(株)のパーソナルカーである。最大の特徴は、日本の自動車メーカーにとっては初となるイタリアにデザインを依頼したクルマであり、ジョヴァンニ・ミケロッティがスタイリイングを担当した。プリンス側で計画を推進したのは、中島飛行機から富士精密(社名をプリンス自動車工業に変更)を経て、日産でも腕を奮った辣腕技術者の中川良一であった。プリンス時代には、スカイラインGT(54型)、R380などレースカー開発を担ったことから、ご存知の方も少なくないだろう。

スカイラインスポーツは日本車初のパーソナル・スポーツカーの計画であったが、この時期の日本では、まだまだ一般の個人が自動車を所有できる経済環境にはなかった。乗用車の大半は企業用のほか、官庁などの組織、最大需要がタクシーやハイヤーなどで占められるという環境下であった。よって、たとえ試作車であっても夢物語であり、前席重視の2ドア・パーソナルカーを発売しても市場は無きに等しかった。そうしたなかでの出発だった。

メーカーOBほか関係者の証言によれば、当初はトリノ・ショーではなく、1960年の東京モーターショーに出品する計画で進行していたというから、当初から日本での販売は決定事項だったのだろう。コンバーチブルとクーペがイタリアのカロッツェリア、モンテローザで製作され、東京ショーには真っ赤なコンバーチブルが展示された。どうやらコンバーチブルが主役であり、クーペは脇役と考えられていた節がある。

プリンスが手作業に頼る少量生産を実行するため、イタリアからカロッツェリア・モンテローザの工場長であるジョルジョ・サルジョットが招聘されている。サルジョットは、その後も日本の自動車会社が手掛けるイタリアン・デザイン車を生産化する際のキーマンとなり、何度も来日し、日本に住むことになる。

この当たりの経緯について、日産自動車のHPでは、「〜技術伝承をしながら手作業での製作という未曾有の工程を採っていました〜」と記している。

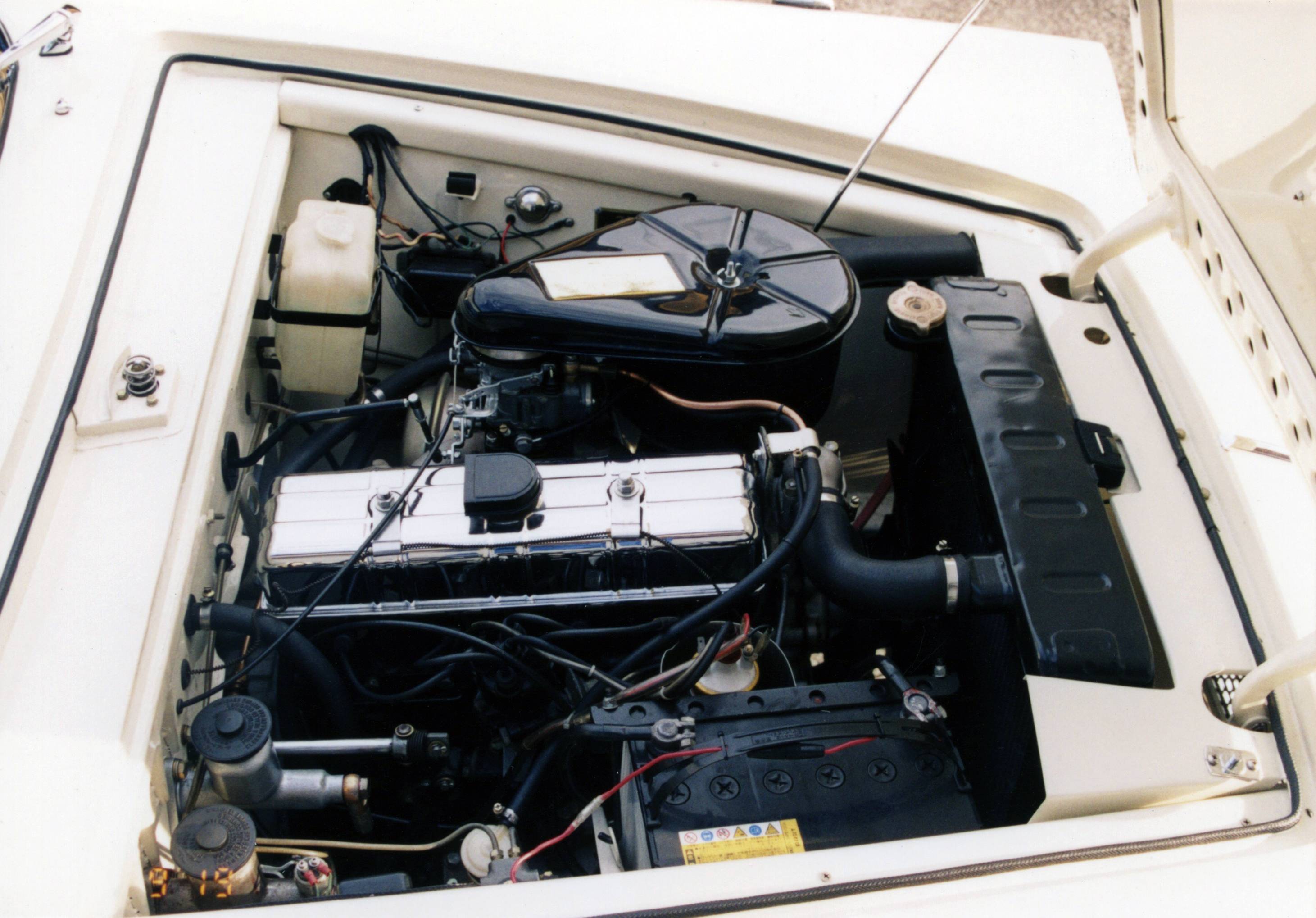

エンジンとシャシーなどのコンポーネンツはグロリアとスカイラインから流用。そのGB4型と呼ばれる1862ccのOHV直列4気筒エンジンは94ps/4800rpmを発揮。後輪懸架もグロリア/スカイライン譲りのド・ディオン式を用いていた。

時代を置き去りにした高級パーソナルカー

時代を置き去りにした高級パーソナルカー

1963年から生産化に移ったスカイラインスポーツであったが、前述したように、この頃の日本の自動車市場には、高価なパーソナルカーを受け入れる環境も余裕もなく、ごく少数、試作車を除いて40台の生産分が製作されただけで短命に終わった。Tさんが入手後に当時のプリンスでの担当者に直接、聞いたところ、40台の内訳はクーペが34台にコンバーチブルが6台であったという。

発売時の価格は、クーペが185万円、コンバーチブルが195万円であった。日産のHPには、「現在の貨幣価値換算で2000万円以上に相当する高価格車だった」とある。手元にある第9回東京モーターショーのガイドブック(1962〜63年)で調べてみると、スポーツカーと呼べるものは発売予定とされたフェアレディ1500(SP310)とホンダ・スポーツ360だけである。

個人ユーザーを見据えた乗用車では、トヨタ・パブリカ(UP10)が38.9万円、日野ルノー・スタンダードが49.8万円、スバル360スタンダードが36.5万円、日産ブルーバード1200が59.5万円であったから、スカイラインスポーツがいかに高価か分かる。1900ccエンジン搭載の高級乗用車、スカイライン・スーパーですら96万円で買えたのである。

アルプスを望む丘、小さなヒルクライム

アルプスを望む丘、小さなヒルクライム

生産台数が少なかったことから、私が2003年に実車に接したころでも、ヒストリックカーイベントでさえも遭遇する機会は希有なクルマであり、ましてや現役時代にも1度たりとも路上で目撃した記憶はない。それが目前にあるのだから、興味津々、高揚しないわけはない。

その前に、旨い精進料理を食べながらこのクルマを入手した経緯や、レストアのための調査活動と、実際の作業での理想と現実の葛藤などを披露してくれた。極めてフォーマルな席の設えであったから、取材でもないのに不作法にメモを取りながら箸を運ぶわけにもいかず、脳裏に刻み込むのに精一杯だったことを覚えている。

氏は以前からプリンス・スカイライン・スポーツが気になる存在であり、ひょんなことからこの1台を入手すると、できる限り生産時の姿と走りを取り戻したいと考えたという。また、マイカーすら高嶺の花であった時代のクルマであることから、あえてピカピカの羨望を浴びる姿に仕立てた……そんな話だった記憶がある。

Tさんによれば、コンディションの悪いクルマではなかったが、手を入れる箇所はあり、レストアには少量生産車ゆえに部品入手が困難を極めたという。この時期のプリンス車との共通部品なら一縷の望みもあるが、専用品で欠損、あるいは使用限界に達していた場合には苦労させられたという。たとえばテールランプは専用品だが、新品がどこかにデッドストックされているなどは夢物語だ。良品を借り出す(それもハードルが高かったという)ことができれば、忠実な複製を製作できるが、莫大なコストと時間を要したという。そうした苦労話さえも、Tさんは笑みを浮かべながら披露してくれた。

クルマを見ながら談笑していると、そのあたりをひと回りでは物足りないから、天気もいいし、アルプスが見える丘にヒルクライムでもしてみようかとなった。まだ完成から間もなく、いくつか細かな調整が必要なので、「その分、割り引いて乗って」と話しながら手早くコクピットドリルを済ませ山に行ってみた。

“スポーツ”の名を冠しているが、乗用車のボディをスポーティーなものに換装したにすぎない。乗り込んでしまえば、サルーンの身のこなしであり、スポーティーなダッシュパネルや3本スポークのウッドリム・ステアリングなどが醸し出す雰囲気を除けばサルーンの範疇を超えるものではないが、室内を飾るイタリアの香りがこのクルマの最大の魅力であることは間違いない。シートはセパレート・タイプだが着座位置は高めであり、さながらサルーンのようだ。また各ピラーはどれも細く、ピラーによる死角が少ないことは現代の車両(2003年でもそうだ)に慣れた者にとっては新鮮に感じられた。

もっとも1963年の第1回日本グランプリでは、国内スポーツカー 1300〜2500ccレース(15周90km)では、プリンス・ワークスのクーペは生沢徹選手のドライブで出場しているから、腕があればスポーツカーらしい走りが可能だったのだろう。変速機は4段(当時は3段が一般的だった)だが、コラムシフトである。よくメンテナンスされたようで、シフトが確実であった。これらの印象を、これを書いている2025年12月某日まで記憶しているわけではなく、写真を見ながらメモを読み返し、薄れた記憶を蘇らせているだけだ。よって、現在の私が受けた感想でないことは割り引いていただきたい。

この日が私にとってスカイラインスポーツの初試乗体験だった。楽しかった休暇の想いでとして、Tさんがドライブに誘ってくれた場所で、記念のために写真を撮影しておくことにした。限られた時間でのアマチュア写真ではあるが、約20年を経てご覧にいれることにした。こうして見返していると、そのスタイリングは実に優れていると思う。これがパーソナルクーペ造りに手慣れた欧州の会社から、それ相応のスポーツシャシーを得て送り出されたならヒット作になったのではなかろうか、私はそう思う。