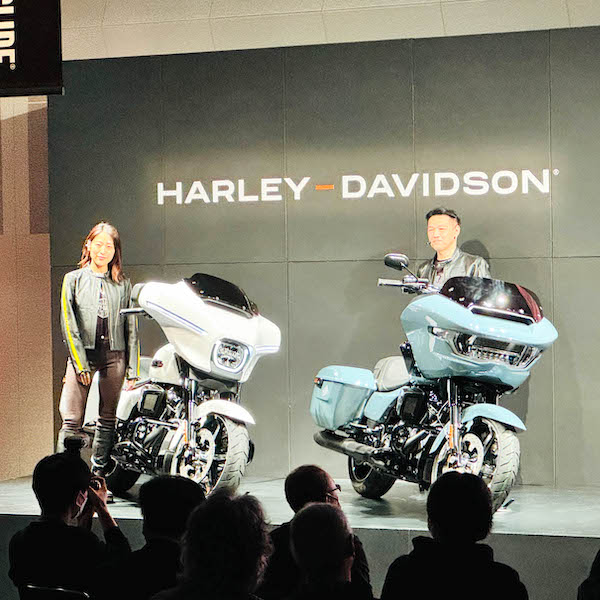

1/1組み立てキット、パーツ沼を脱して完成へ:Der FREIRAUM デアフライラウム “自由な余白” ♯30

長い道のりがついにゴール!?

ライター:横川謙司 / フォトグラファー:平林克己 フォルクスワーゲン・ゴルフ 2025.09.19前回、塗装後のシャシーにサスペンション類を取り付け、タイヤを装着、四輪で大地に降り立ったところまでを綴りました。ボルトの一本まで残らず解体したので、その逆をたどって組み立てていかねばなりません。今回は、最終組み立て工程からエンジン始動まで一気にまいります。

見栄えもさることながら、安全性や耐久性など、実際に走行させることを念頭におくと、組み付け手順やトルクなど、到底私一人では心許なく、エンジン搭載などは相応の設備がないと手も足も出ないわけで、改めて中央自動車鈑金工業所の皆さまに感謝申し上げる次第です。

大抵の部品は世界のどこかで見つかる、けれども……

大抵の部品は世界のどこかで見つかる、けれども……

クルマ一台分のパーツ、こんなアナログなCaddyでも、その数は実に膨大で、特に強度を必要とするボルト類などは、きちんとDIN(ドイツ工業規格)の強度刻印のあるものを取り寄せたりして、この頃は毎日パーツ図と睨めっこでした。Volkswagenは、新車をリリースした後も細かな改善と見えないところのアップデートをし続けるメーカーで、同じ年式でもあちこち改良点が見つかります。

レストア部品を探すには、まず、1983年式Caddy、1.5L、4MT、といった基本仕様から辿っていくわけですが、同じ1983Caddyでも、仕向地や仕様によって、部品構成的にはそれはもう膨大なバリエーションが存在します。

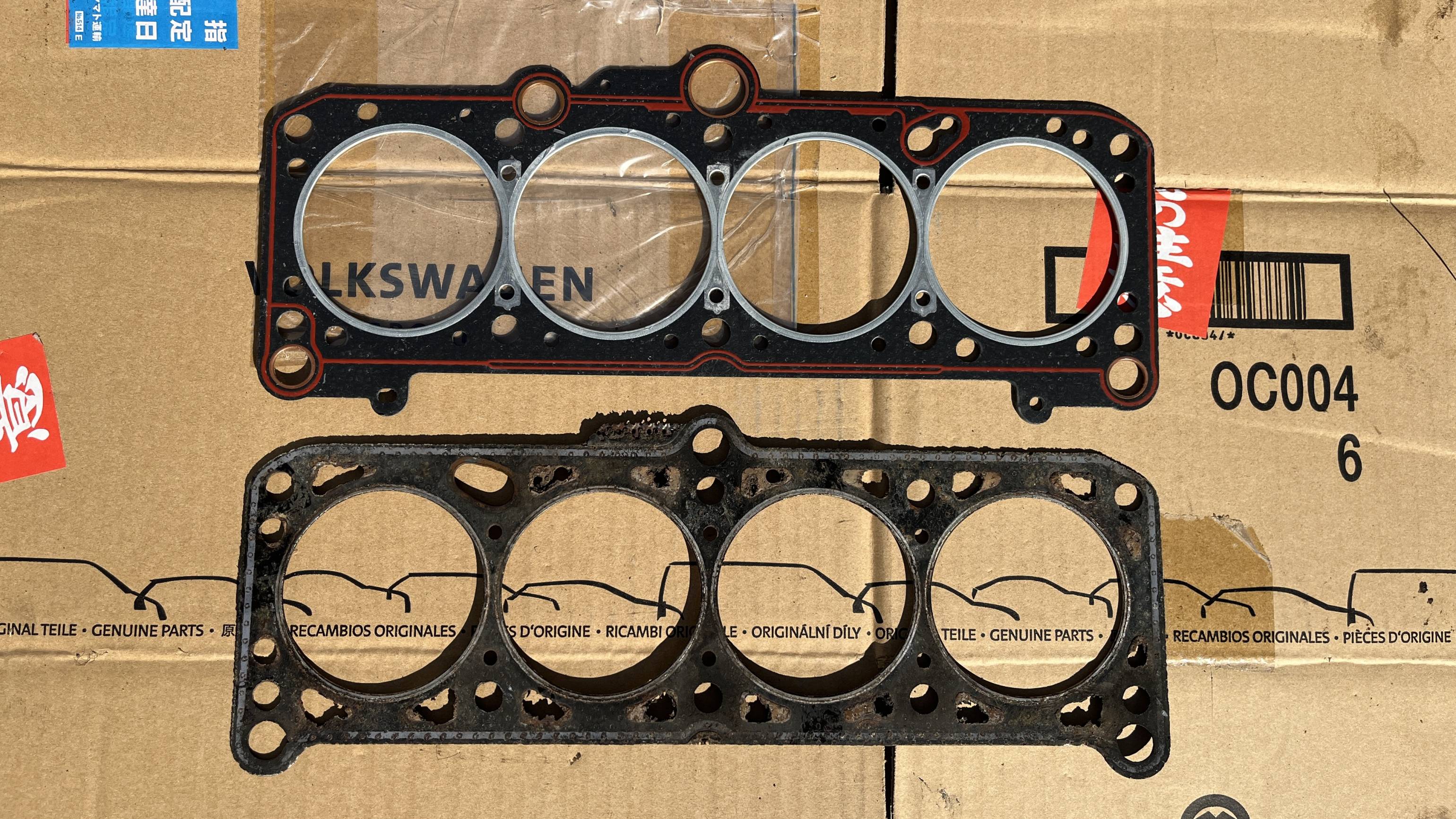

大抵の部品は世界のどこかで見つかるのですが、取り寄せても合わないということがけっこうあって、そこが一番苦労した点かもしれません。特にエンジンのガスケットには苦労しました。エンジン形式にフィットするものを取り寄せるのですが、これが合わない。エンジンブロックに開いている冷却水の通り道、その位置や形が合わないのです。しかも、同じ品番のガスケットで数種類見つかる。結局4枚買って、最後は「一番形が近いもの」を採用。合わない穴は自分で開ける、という事態に……。

さらに、エンジンブロックから出ている冷却水フランジという部品も、番号は同じなのに形が違ったり、センサーを取り付ける角度が正反対だったり。排気管を取り付けるエキマニのパッキンも、どうみてもエンジン側の穴と合わなかったり、ブレーキマスターシリンダーも何種類もありました。結局3本買いましたよ。ドアをボディに取り付けるボルトも、途中で太さが変更になったようで、最初に取り寄せたものは合いませんでした。

いよいよ最終組み立てへ

いよいよ最終組み立てへ

組み立て工程のいちばんの大物といえば、やはりエンジンでしょう。分解清掃したシリンダーヘッドを組み付け、フライホイールを取り付け、徐々にエンジンらしくなっていくと同時に、重量も嵩んでいきます。

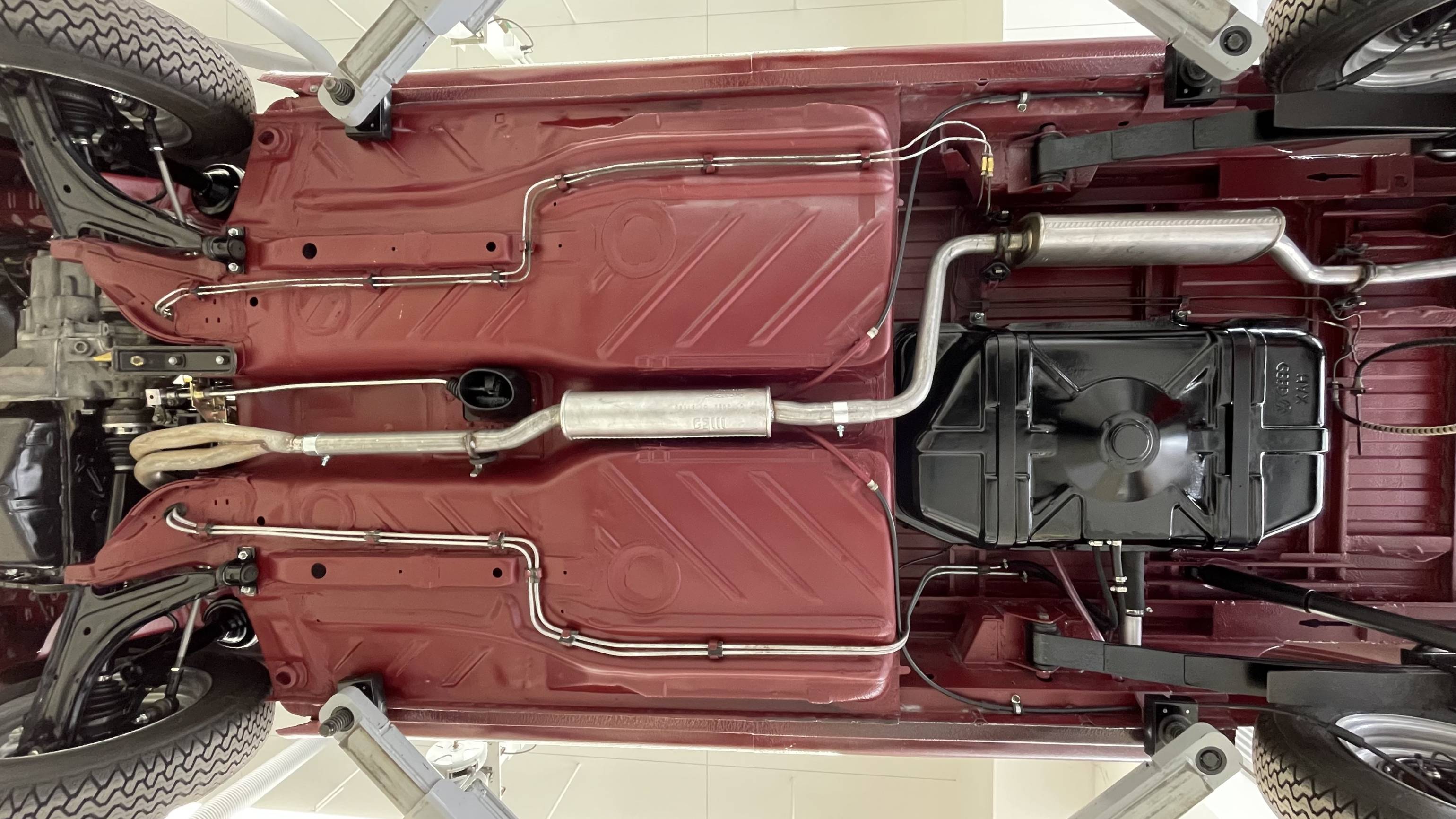

エンジン搭載は、リフトアップしたシャシーを少しずつ下げていく方法を取ることにしました。ボディの作業は、荷台下にガソリンタンクを取り付け、給油口周りを組み立て。タンクの設置は簡単でしたが、給油口とタンクを結ぶ経路に横転時の安全対策弁があり、意外と複雑でした。

内装の組み付けは、見栄えに大きく影響するところなので、これまた慎重さを求められる工程。フロアの形状に成形された新品のカーペットを敷きます。シートレールのところは自分で切り抜け、と説明書にあります。怖い……。

真っさらのカーペットでぐっと自動車らしくなり、難関の天井貼りは、ベテランの方にサポートいただきながらボンドと格闘、100点満点ではないけれどなんとか形にすることができました。これは難しかった。工場ではいったいどうやって量産していたんだろう……。

さぁ、そして組み立てのひとつのクライマックス、エンジン搭載です。VWの生産工場では「結婚式」と呼ばれるこの儀式を、ここ尼崎でも執り行います。

リフトで持ち上げたシャシーの下に位置を合わせてエンジンを置き、慎重にシャシーを下ろしていきます。途中、何度かエンジンの向きを微調整しながら、時には数ミリずつ下げていき、三箇所あるエンジンマウントを合わせていきます。1時間ほど格闘して、シャシーにエンジンが載りました。

ついにここまで来たか……です。多くの部品を新調しているので、エンジンルームの眺めは新車のよう。クーラントホース、ラジエター、アクセルワイヤ、クラッチケーブル、新品パーツを開封し、どんどん組んできます。点火系の配線、ハーネスのコネクタも挿し込んでいき、キャブレターを備え付けると、エンジンはすぐにでも息を吹き返しそうです。

いよいよ、エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキフルード、クーラントなど、ユニルオパールさんが提供してくれた油脂類を注入します。長さを自分で切って調整したブレーキパイプからフルードが漏れませんように(祈)。

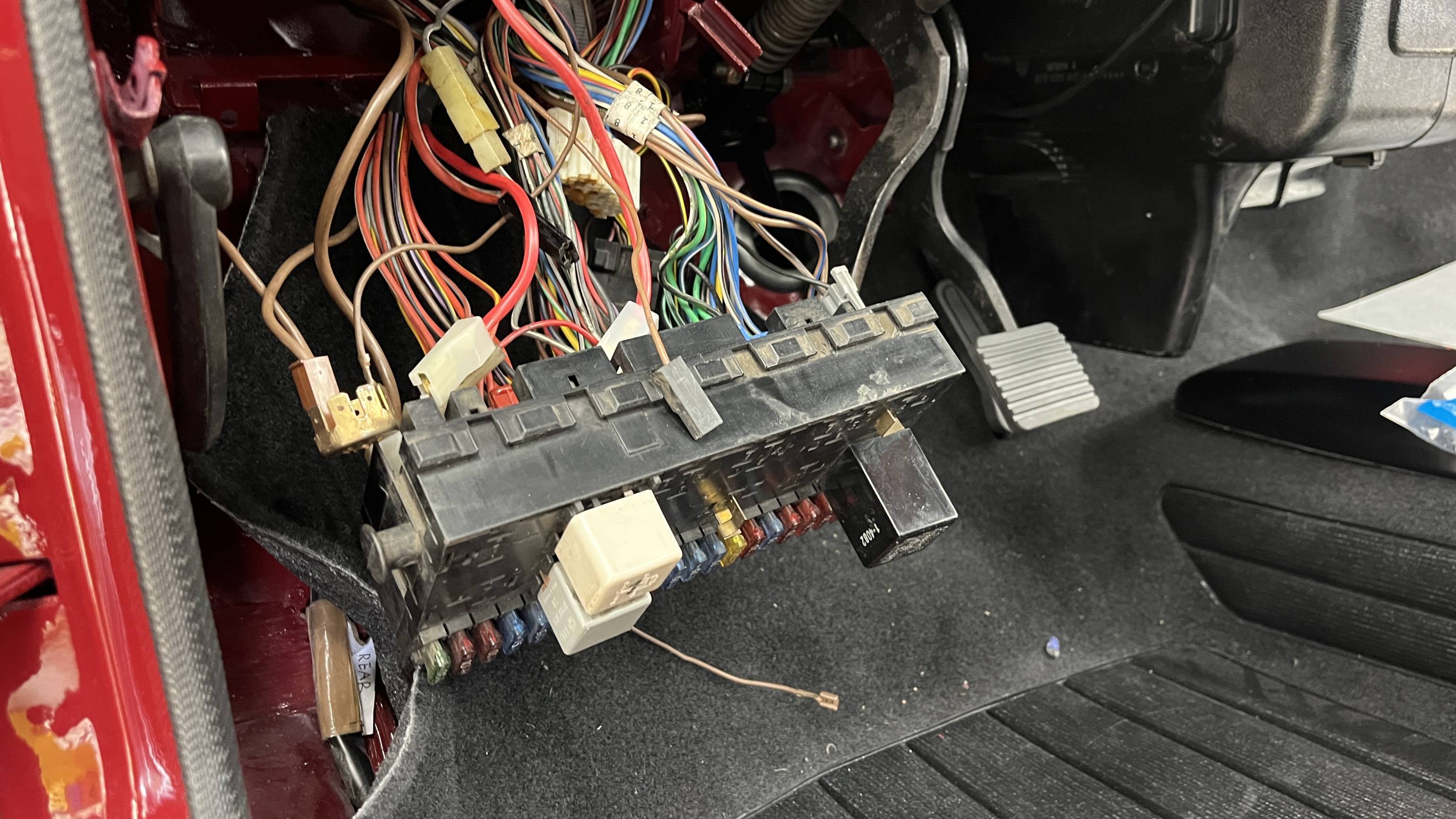

そんな気持ちを胸に、作業は電装系へと進みます。これは、超文系の私には難易度が高すぎ、サポートに来てくれた空冷VWショップ・ヘルムの”てんちょー”がガシガシと進めてくださいました。

ぐちゃぐちゃのリード線の束にしか見えないハーネス、コネクターの種類が何十もあるのは「ハマるところにしかハマらない」ということなのですかね。エンジンルーム内は、ハーネスについた曲がりグセが接続のヒントになりました。それでも、どこと結ぶのかわからない配線もあり、バッテリーをつないでの動作確認までお預けに。

内装とハーネスがある程度収まって来て、いよいよダッシュボードの装着へ。ここまで来ると「自動車感」は申し分なく、骨組みだった頃のCaddyの面影はありません。このダッシュボードは、ネジ穴が開けられていたり、いびつなスピーカー用の穴が切り取られていたりしましたが、なんとか自分でレストアして、まぁみられる状態になりました。

しかし、またここで問題。スピードメーターケーブルが合いません! メーターに挿さる部分の形状が数パターンあることが判明。また別のケーブルを発注です。

内外装がどんどん進み、私はドアの内張や三角窓の取り付けに挑みます。クーラーのないクルマには三角窓が超有効です。これは、元々ついていたものではなく、廃車のGolfⅠから拝借してきました。実は、今回の組み立てにあたり、オーストリアから付いてきたフロントガラスが「アンバー色」であることがわかり、クリアなガラスを探していました。その時より一年ほど前に、GolfⅡで有名なスピニングガレージで土に還る途中のGolfⅠを見せてもらったのを思い出し、フロントグラスを部品取りさせていただくことに。

1980年式のそのGolfからは、クリアなフロントガラス類や三角窓、ダッシュボードや内装周りの純正ビス、ボルトをいただいてCaddyに使わせていただきました。お忙しい中、総出で部品取りGolfの移動にお力添えいただいたスピニングガレージの皆さまに改めてお礼申し上げます。感謝。

エンジン載った。ハーネスついた。内装ほぼ完了。ブレーキ系統接続。油脂類注入とくれば、いよいよバッテリー搭載です。

エンジンルームに新品バッテリーをおさめ、電極を繋ぎます。ヘッドライトスイッチを入れると……あれ?点かない。しかし、ハイビームにすると見事点灯! 長い眠りからCaddyが目覚めた瞬間……感無量です。スイッチ周りか、リレーか、ヒューズボックスか、ハザードやウインカーなどそのほかの電装品も一筋縄ではいかないようで、この辺りは電気の専門家のアドバイスが要りそうです。

そして、イグニッションONでいきなりスターターが回る事案が発生。本来は始動位置までもう一捻り必要ですが、一部接続を間違えていたもよう。

一瞬エンジン始動するかと思いましたが、まだガソリンタンクは空なので、ひとまず電装回路の接続をチェックします。いやしかし、スターターも回ったし、ワイパーモーターも動いたし、細かな調整は必要ですが、Caddyが目を覚ました気がして、いよいよエンジン始動までのカウントダウンに入りました。

“てんちょー“が貸してくれた携行缶から、満を持してガソリン注入。燃料パイプから漏らないことを祈りつつ、エンジン始動の儀に移ります。見守るスタッフは全員ドキドキMAXのはず。とりあえず、エアクリーナーはつけずに、キャブの吸い込み口に呼び水としてパーツクリーナーを吹く準備をします。 緊張の一瞬…イグニッションを捻ります。

長いクランキングの音。

長い…。

そんなに甘くないか……。

再挑戦。機械式ポンプがタンクからガソリンを引っ張ってきているはず。やがて、エンジンルームの燃料経路にガソリンが来ているのが見えました。この段階では、点火タイミングなどの調整前ということもあり、なかなか始動しません。キャブにパーツクリーナーを吹き込むと、一瞬、エンジンがかかるようなそぶり! 同時にキャブの調整が行われ、ついに!

「ブォォォォン」

とCaddyのエンジンが息を吹き返しました!!

リフトで少し持ち上げているので、ローに入っているミッションがフロントタイヤを回しています。1分くらいは動いていたでしょうか。やがてキャブから「ぱんっ! ぽんっ!」と吹き返しがあり、エンジンは止まりました。

この手でオーバーホールしたエンジンがかかった……動いたのです! しかし、キャブはオーバーホールが必要だろう、ということで“てんちょー“に預けることに。

なんというか、これまでの長い道のりの1つのゴールが目前に来たようです。本当に、本当に多くの人の愛とスキルでCaddyはここまで蘇りました。この後、細部の仕上げと調整を経て、2025 Automobile Council出展への旅立ちを迎えます。骨だけの状態から、よくぞここまで来たものです。