大矢麻里&アキオの 毎日がファンタスティカ! イタリアの街角から #02

涙の公衆電話ブース

大矢 アキオ ミーレ / ウジアーロ 2022.09.18

学生街のランドリー

学生街のランドリー

ものづくり大国・ニッポンにはありとあらゆる商品があふれかえり、まるで手に入れられないものなど存在しないかのようだ。しかしその国の文化や習慣に根ざしたちょっとした道具や食品は、物流や宣伝コストの問題からいまだに国や地域の壁を乗り越えられず、独自の発展を遂げていることが多い。とくにイタリアには、ユニークで興味深い、そして日本人のわれわれが知らないモノがまだまだある。イタリア在住の大矢夫妻から、そうしたプロダクトの数々を紹介するコラムをお届けする。

シエナの旧市街に、新しいコインランドリーが開店しているのに気がついた。2022年夏のことである。ドイツを本拠とする家電メーカー「ミーレ」のロゴがウィンドーに掲げてあり、中に入ると実際に同社製の洗濯・乾燥機が並んでいる。近年日本では、おしゃれなコインランドリーが流行していると聞くが、そのイタリア版が我が街にも到来したというわけだ。街路は1240年創立のシエナ大学が本部を構えている、市内きっての学生街である。男女ともTシャツにジーンズのイタリア人学生たちが、おしゃれ家電メーカーにこだわるとは到底思えないが、商圏的には外していない。

それはともかく、「学生たち」と考えたところで、筆者は以前コインランドリーの場所に何があったかを思い出した。その場所には、テレコムイタリア(現TIM)社の公衆電話ブースがあったのだ。通りに面した館の1階ゆえ、昔は馬小屋か倉庫だったのだろう。

さらに、筆者の記憶は約四半世紀前の1996年へと遡った。そのブースにドアは無く、オレンジ色の公衆電話が10台近く壁に設置されていた。テレコムイタリアは1994年に民営化されたばかりで、まだ施設内の各所に公社時代の略称「SIP(シップ)」のロゴが残されていた。

イタリアの長年使われてきた「ジェットーネ」といわれる専用トークン―破壊されて硬貨を盗まれることを避けていたのだろう―を使う電話機はすでになかった。代わりにリラ硬貨を直接投入するか、磁気ストライプ式のテレフォンカード「スケーダ・テレフォニカ」を挿入する機種だった。切り替わった直後らしく、テレビではさかんにスケーダ・テレフォニカのCMが放映されていた。筆者がそれを店員がいるタバッキ(タバコ店)で購入していたのは、恐らくブース内にある自動販売機の作動が信頼できなかったからであろう。

ちょうど向かいのシエナ外国人大学で学んでいた筆者にとって電話ブースは、入籍後6日目にして日本に残してきた女房の声を聞くための大切な場所だった。3ヵ月後には東京の商社を退職してイタリアにやってくる約束になっていたとはいえ、やはり寂しい。暑い日も雨が降る日もアパルタメントからブースまで駆けてゆき、彼女に電話をかけた。カードを差し込んで国内電話料金で日本の国際電話会社を呼び出し、女房の家と繋いでもらっていた。たとえ通話品質が悪く、数秒遅れになっても、声が聞けるだけで涙が出た。大学の休み時間や放課後になると、同様に母国にかけたい学生たちが多かったのだろう。空き電話の順番待ちをすることもたびたびあった。

約1カ月後、アパルタメントに自分の電話を引くときも、その公衆電話ブースのお世話になった。大学の学生支援課は丁寧に回線取得の必要書類を教えてくれた。だが、最終的には自分で申し込まければならなかった。そこで、ふたたび電話ブースに行き、テレコムイタリアに電話をかけた。まだ慣れないイタリア語で、早口のオペレーター相手に必要な情報を口頭で伝え終わると、背中にはびっしょり汗をかいていた。ちなみにその後、我が家は3回の引っ越しを経験しているが、固定電話番号はそのとき取得したもののままである。

固定電話の開通をもって公衆電話ブースともお別れか?と思ったが、そうはいかなかった。イタリアで初めて購入したファクシミリ機能付き電話機は、当時の換算レートにして10万円近くしたにもかかわらず、通話機能も含めてよく故障した。そのたび公衆電話ブースに飛んでいった。

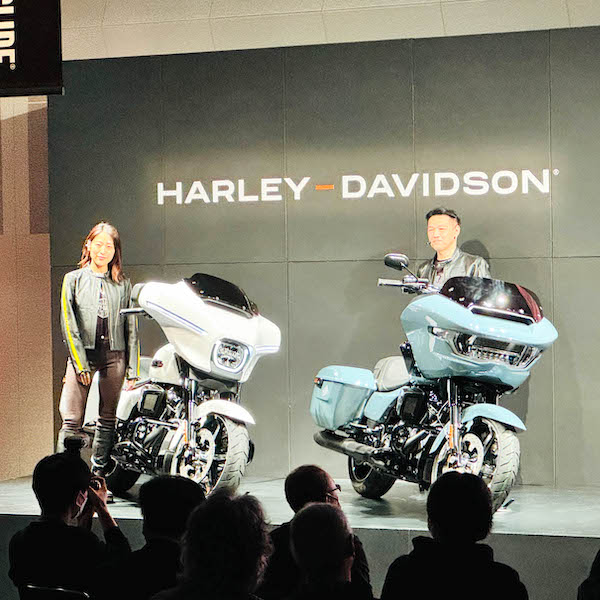

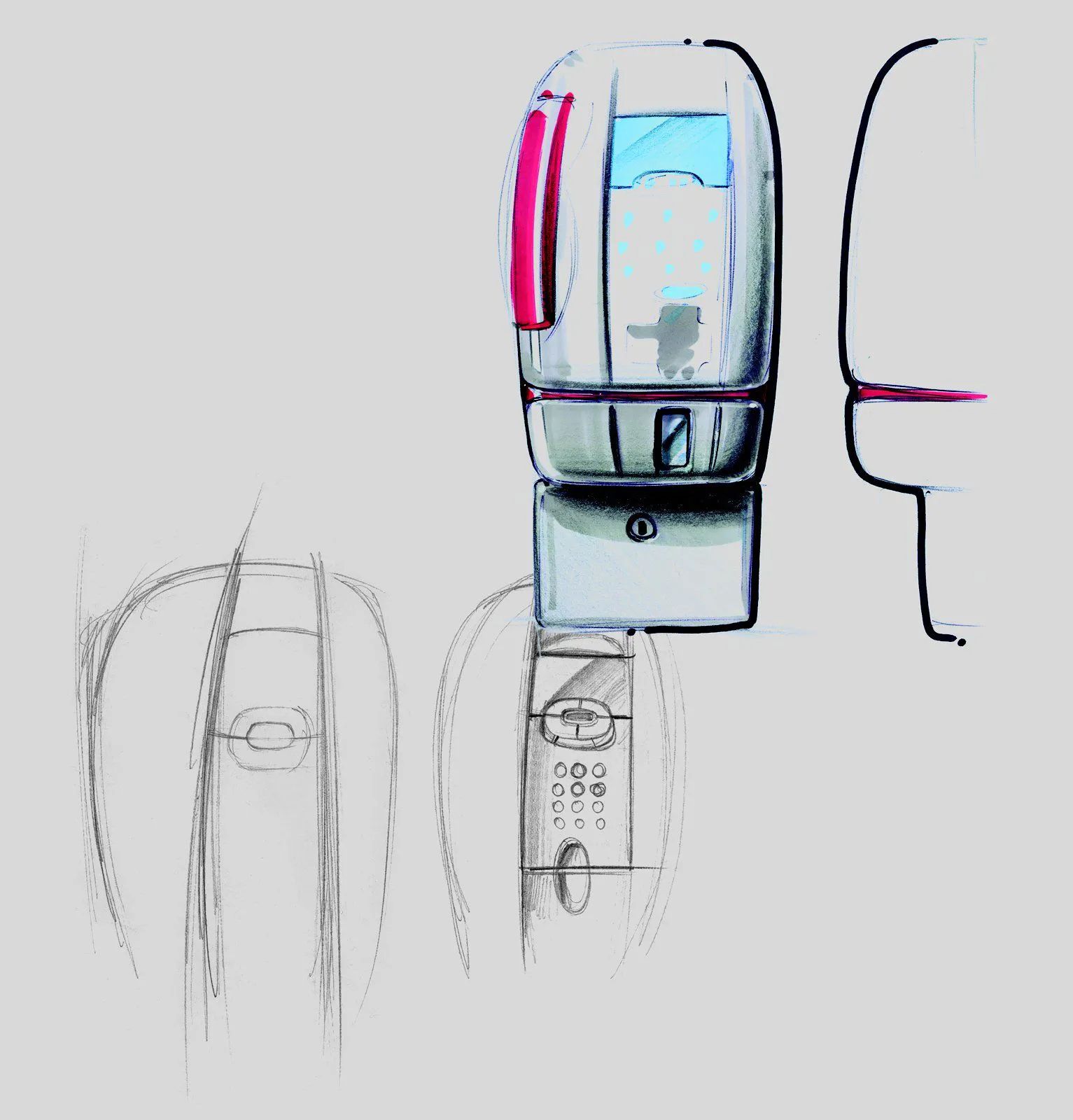

やがて2000年代に入ると、ブース内の公衆電話機が一新された。かのイタルデザインのプロダクトデザイン部門である「ジウジアーロ・デザイン」によるもので、「ディジト」と名付けられていた。直線基調の従来機と比較すると丸みを帯びた優しい形状ながら、さまざまな破壊行為に耐えられる強固な設計が施されていた。ステンレスボディにオレンジの受話器が映えるディジトがブース内に並ぶさまは、なかなかクールであった。一時は、そのバリエーションである画像スキャナー機能付き公衆電話も設置されていたと記憶している。

そして、どちらも変わった…

そして、どちらも変わった…

しかし、社会はインターネット時代となり、同じ通りには学生を相手にしたネットカフェが次々開店した。それに続くかたちで、安い携帯電話やスマートフォンが普及した。気がつけば公衆電話ブースは閑古鳥が鳴くようになり、壁には落書きが目立つようになった。電話機もひとつ、またひとつと撤去されていった。おそらく故障したものから取り外されていったと思われる。

統計によると、イタリアの電話ボックス数は2000年には30万カ所にあったものが、2010年には13万にまで減少している(出典: Kataweb 2010年4月8日)。その2010年には、政府の通信関連委員会がテレコムイタリア社に対し、兵舎、病院、学校内を除いて公衆電話を段階的に撤去することを認可している。そうした流れの中で、学生街の公衆電話ブースも終焉の時を迎えたのだろう。

思い出したのは、1964年フランスのミュージカル映画『シェルブールの雨傘』におけるワンシーンである。シムカ販売店の自動車整備工 ギイ(ニーノ・カステルヌオーヴォ)が徴兵されたアルジェリア戦線から帰還する。恋人ジュヌヴィエーヴ(カトリーヌ・ドヌーヴ)の雨傘店はすでに無く、代わりにコインランドリーへの改装準備が進められていて唖然とする場面だ。

電話機も洗濯機も同じ機械である。しかし、前者は肉声というヒューマンな部分が絡むのに対し、後者は感情が介入する余地がない。“雨傘”の監督とともに脚本も担当したジャック・ドゥミは、その冷酷さを強調するためコインランドリーを選んだに違いない。

一心に女房の声が聞きたくて筆者が受話器を握りしめた、我が街の公衆電話ブースも、コインランドリーに変わってしまった。女房もしかり。同じ人物にもかかわらず、今や平気で「たまには外に出かけてきてよ」などと宣う。その彼女の横で、この原稿をしたためている。