Start from Scratch #04

40年を超える長きに亘って愛されたモーターサイクル、SR

高梨 廣孝 2022.10.06<a href="httヤマハ株式会社取締役を務めたスクラッチ・モデル作家である高梨廣孝さんによるコラムの第4回目は、昨年惜しくも43年間のモデルライフを終えたSRについてお届けします。「完成形」とも言われるSR誕生の前には、YD-1というヤマハとGKインダストリアルデザイン研究所のデザインを方向づけるモデルの存在が欠かせません。連綿と続く機能美への追求を綴ります。

1978年。SR400とSR500は、世間がマルチシリンダーへと移行した時代にビッグシングルとして登場した。「何故、時代に逆行するのだ」という声を尻目に、基本構造は勿論、スタイルも基本ポリシーも変えることなく2021年まで43年間愛されたSRは、日本のモーターサイクル史上でも珍しい長寿バイクである。

YA-1をデザインした後に、GKインダストリアルデザイン研究所が考えたこと

YA-1をデザインした後に、GKインダストリアルデザイン研究所が考えたこと

SRの話をする前に、GKインダストリアルデザイン研究所が、オリジナリティを求めて開発したモデルについて触れておきたい。

GKインダストリアルデザイン研究所のメンバーは、YA-1のデザイン経験から「欧米の模倣から解放されたモーターサイクルのデザイン」を確立する必要性を痛感していた。彼らは、ヤマハのエンジニアに対して「ヤマハらしさ」「オリジナリティ」の追求を常に呼びかけていた。ようやく実を結んだのが1957年に発売された「YD-1」である。

この時代は、エンジン出力には見合わないフレームの大きなモデルが出回っていた。この潮流を逆行するようにYD-1は、意識的にホイールベースを詰めて、コンパクトでスポーティなモデルとして開発された。このコンセプトは、日本人の体格にあって、取り回しの良さを実現するものである。「日本のモーターサイクル」として、ライディングの喜びとモノにある機能性の両立をGKインダストリアルデザイン研究所は追求していた。

YD-1のスクラッチモデルの制作から、ディテールを見渡してみる。フレームは、前半が太い1本のバックボーンパイプ、後半はモノコックという斬新な構造を採用している。短いホイールベースの中で、容量15リッターを確保したガソリンタンクの形状は、寸詰まりとなって「分福茶釜」の愛称で呼ばれる個性的なデザインとなった。深く絞り込まれた前後のフェンダー、外観からはフレームの存在が見えないユニークなデザインは、強烈な個性を発揮したオリジナリティ溢れるものとなった。このデザインを主導したのは、GKインダストリアルデザイン研究所で「動態デザイン」(現・GKダイナミクスの前身)をまとめていた岩崎信治(編集部注:GKインダストリアルデザイン研究所創立メンバー。)である。

SRのデザインは、愛称“トク”さんで親しまれた石山篤氏

SRのデザインは、愛称“トク”さんで親しまれた石山篤氏

SR400、500をデザインしたのは、アーティスト出身としてGKインダストリアルデザイン研究所では“異色”な存在として知られた石山篤氏であった。

東京藝術大学で金属工芸を専攻した石山氏は、卒業とともに原宿に喫茶店を開き、ブードウ教にのめり込んで有志を集める。篠原有司男(編集部注:1932年生まれ。60年代に「イミテーション・アート」や「花魁シリーズ」などの作品を次々と発表。ボクシンググローブに絵の具をつけてキャンバスを殴りつけながら絵を描く「ボクシング・ペインティング」が有名)などの過激な前衛芸術家とも交流し、パフォーマンス・アーティストとして美の原点を追求する。しかし、この活動は長続きせず、1964年にGKインダストリアルデザイン研究所に入社し、岩崎信治の下で「動態デザイン」に参加する。

こうしたアーティスト出身の石山氏は、独自の造形理論を展開する。

モーターサイクルの基本的な乗車姿勢「跨ぐ」という姿勢に目を付けた石山氏は、古来人間の中に眠る騎馬本能、馬を支配し、荒野を駆け巡り、獲物を追い、征服する。それを人機によって再現しているのがモーターサイクルであるという「人機一体」論を展開する。そして、この機械仕掛けのモーターサイクルに魂を与えるのがデザイナーであるという「人機魂源」説を提唱する。トレンドは追いかけずに、あらためてモーターサイクルの「あるべき姿」という原点を求めてデザインしたのがSRである。

“異色な存在”であった石山氏だが、独善にすすめるのではなく、当時GKが乗り物全般に提唱していた「スリム、軽量、コンパクト」というデザイン理念も盛り込んでいる。

そう。YD-1で追い求めて辿り着いたGKのデザイン要素(エレメント)を、石山氏は忠実に守っていたのである。

余談になるが、終生、ものごとの原点を求めて活動した石山氏は、GKを退職すると「日本人の造形の原点は縄文にある」と唱えて、縄文の土偶をモチーフにした造形作品を制作し、世田谷美術館の市民ギャラリーで3度の展覧会を開催している。

SRのスクラッチモデル制作の依頼 初めての1/6スケールの創作

SRのスクラッチモデル制作の依頼 初めての1/6スケールの創作

2006年10月27日~11月5日、新宿リビングセンターOZONEのパークタワーホールでGK主催による大規模な展覧会「道具寺道具村建立縁起展」が開催されることになった。会場には「現代の道具世界曼荼羅」というコーナーがあり、日常生活の様々なシーンから選び出された現代の道具たちが、現物や模型としてケースに展示されることになった。

この展示のために多くの模型を制作することになり、GKダイナミックスの代表作の一つであるSRのモデルを制作して欲しいとの依頼が石山氏から持ち込まれた。

この依頼には即答が出来なかった。

その理由は、スクラッチモデルの制作を始めた時に「依頼されてモデルは制作しない」「制作したモデルを販売しない」と心に決めていたからだ。納期を決められてモデルを制作するのは嫌だったし、制作に追われて自分が本当につくりたいものが出来なくなるかもしれないという不安があった。しかし、一方ではこの大切な展覧会の出品物の制作を、素人の私に依頼してきたことに応えたいという気持ちもあった。

そこで出した結論は、「制作は致します。そして、展覧会の期間中はGKさんに貸与しますが、終了後は返却をお願いします。制作のための図面や写真などの資料提供をお願いします」ということにした。GKインダストリアルデザイン研究所にとっては、資料の提供以外は一切の負担はないので異存はなかった。

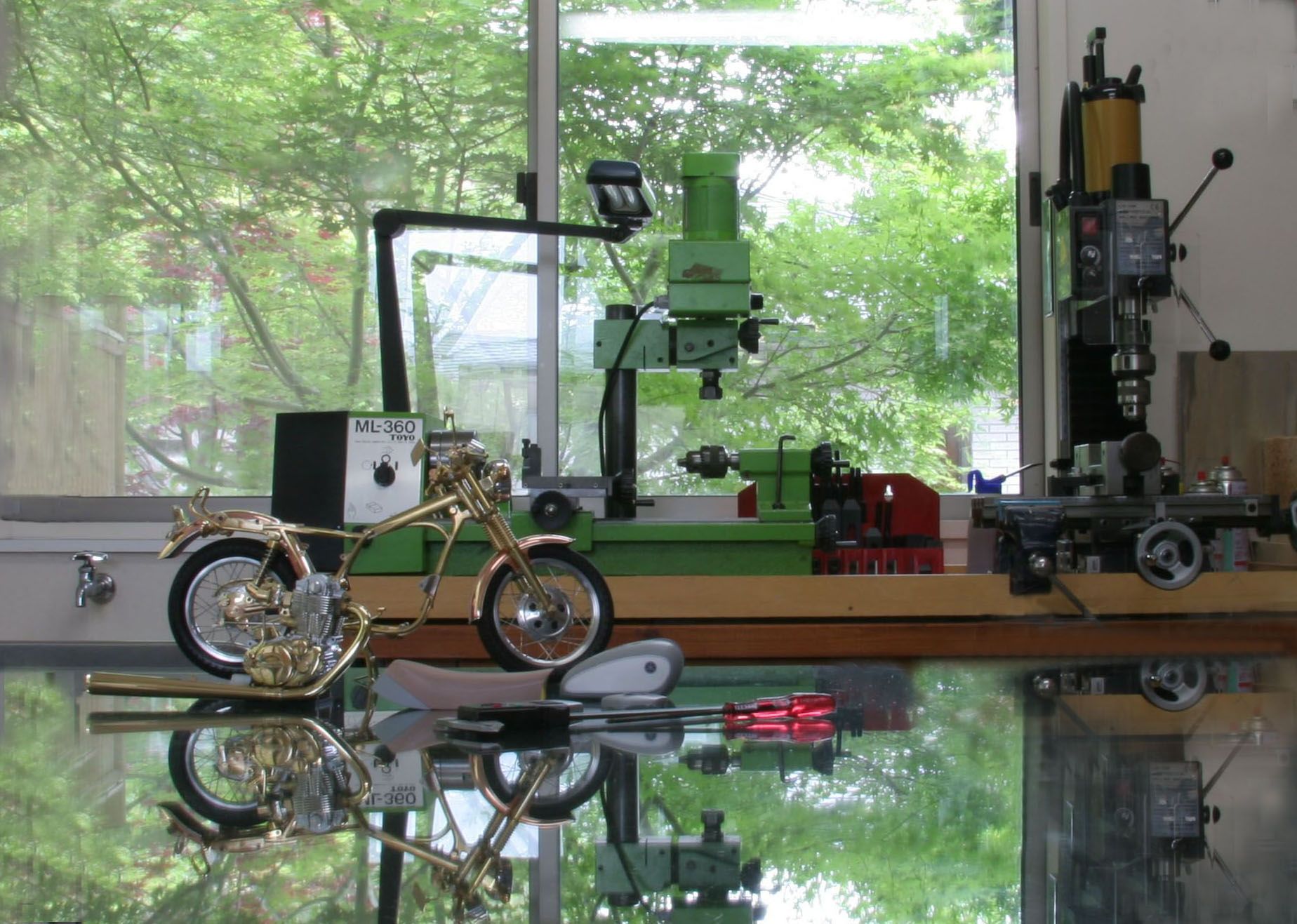

通常は、バイクのスクラッチモデル制作のスケールは1/9と決めていたが、展覧会に展示される他のモデルとの兼ね合いでスケールは1/6という初めてのビッグスケールに挑戦した。

クロームメッキのフェンダーの創作は、私の技法を高めた

クロームメッキのフェンダーの創作は、私の技法を高めた

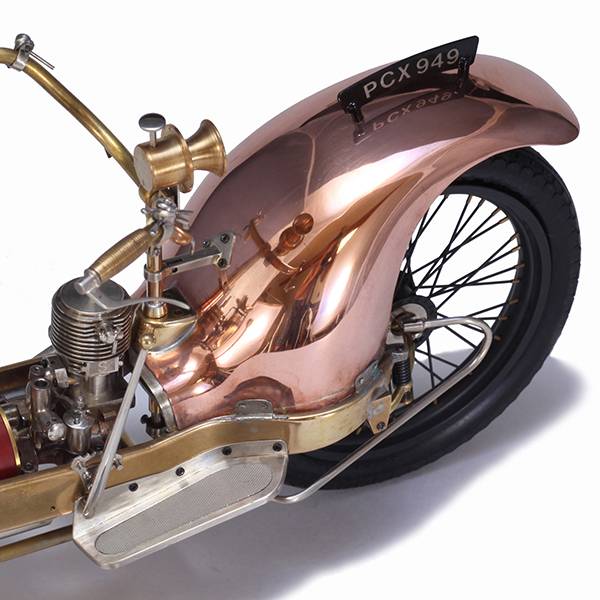

スクラッチモデルを制作する時に、「このモデルで一番難しいところは何処だろう」と必ず最初に考えるのが自分のクセになっている。SRはフェンダーだと睨んだ。塗装でフィニッシュされるフェンダーであれば、多少の歪みがあってもサーフェーサー(下塗り)で修正できる。しかしながらSRの前後のフェンダーは、磨き上げられたクロームメッキ仕上げで、歪みが無く光り輝いている。銅板で叩き出したフェンダーを、歪みのない美しいメッキ仕上げにするには、修正が利かないので正確な叩き出し作業が要求される。鍛金技術の良否が問われる大切なポイントであり、そのための治工具を考えてみた。

シンプルなSRに、モーターサイクルの機能美を思う

シンプルなSRに、モーターサイクルの機能美を思う

SRは、モーターサイクルを構成するタンク、エンジン、マフラーといったパーツ自体が個々に美しい造形を有しており、それらのエレメントがちりばめられてデザインが完成した時、一体感と絶妙なバランスを持って構成されている。シンプルながらも威厳に満ちた佇まいをモデルでどう表現するか苦労をした。素材の状態で何度も仮組をして、不満足な部品は作り直すなど試行錯誤を繰り返した。

YA-1、YD-1、そしてSR……連綿と続く機能美の系譜

YA-1、YD-1、そしてSR……連綿と続く機能美の系譜

設立の契機となったYA-1から現代のSRに至るまで、GKインダストリアルデザイン研究所は標榜する「エレメンタリズム」(Elementalism)というデザイン理念を忠実に踏襲していることが、スクラッチモデルの制作を通して実感するところだ。その時のニーズに合わせて進化させている。

今、私は、SRXのスクラッチモデル化に取り組んでいる。21世紀到来を意識した80年代に、次世代のビッグシングルとしてGKインダストリアルデザイン研究所がデザインしたモデルだ。SRをモダナイズしたSRXの制作から、機能美の系譜が見えてくることと思う。スクラッチモデルの完成までには、まだ時間はかかりそうだが、お披露目する時には再びデザインストーリーを語りたいと思う。