100マイラー・佐々木 希のトレイルランニング・ギア選び:#05 テーピング

佐々木希 2025.08.12舗装路から岩場、ぬかるみまでさまざまな路面で構成されるコースを、刻々と移ろう天候や気温に対処しながら延々と走り続ける「トレイルランニング」には、優れたアイテム、マテリアルが不可欠。2023年ULTRA-TRAIL Mt.FUJI、2024年Mt.FUJI100を完走した“100マイラー”佐々木 希選手が、自らのトレイルランニング・ギアを紹介する連載、第5回は「テーピング」。

トレランレースに出るようになって4戦目、2021年9月のレースで初めてテーピングをして走った。前レースがひどい足攣りと膝の痛みで、まともに走れなかったのと、過去最長の距離(36Km)に挑戦するため、特にレースではよく見かけるテーピングをしたら、効果があるのかなと思ったからだ。このときはどこにどう貼っていいかわからず、使い慣れている友人に貼ってもらって走ったが、効果はわからなかった。それでも、それ以降はレースではとりあえず貼っておくか、くらいの気持ちで貼った。

2022年のレース直前に捻挫をして、整骨院でテーピングを施してもらったときに初めて効果を実感でき、それをきっかけにテーピングのことを調べてあれこれ試して使うようになった。

テーピングは大きく分けてホワイトテープ(非伸縮)、キネシオテープ(伸縮)があり、メーカーも複数ある。ホワイトテープは伸縮性がなく、強度が高いので関節や筋肉を固定したり急な外傷対応をするのに向いている。レースの必携品に含まれることも多いし、もちろんふだんトレランをするときも必ずファーストエイドに入れておくべきだ。幅は7.6mm〜75mmまである。

私はファーストエイドには38mmを入れている。トレラン中にホワイトテープが必要になるのはたいてい足首の捻挫。38mm幅で十分固定できるし、足の指など細く使いたいときは、ハサミを使わず縦横に手で切れるので、裂いて使えばいい。意外にあるのがシューズやザックが破けるようなケース、そんなときにも役立つ。丸ごと1本だと重いし芯の分体積もあるので、最低限の量だけ巻き取って持ち歩く人もいる。

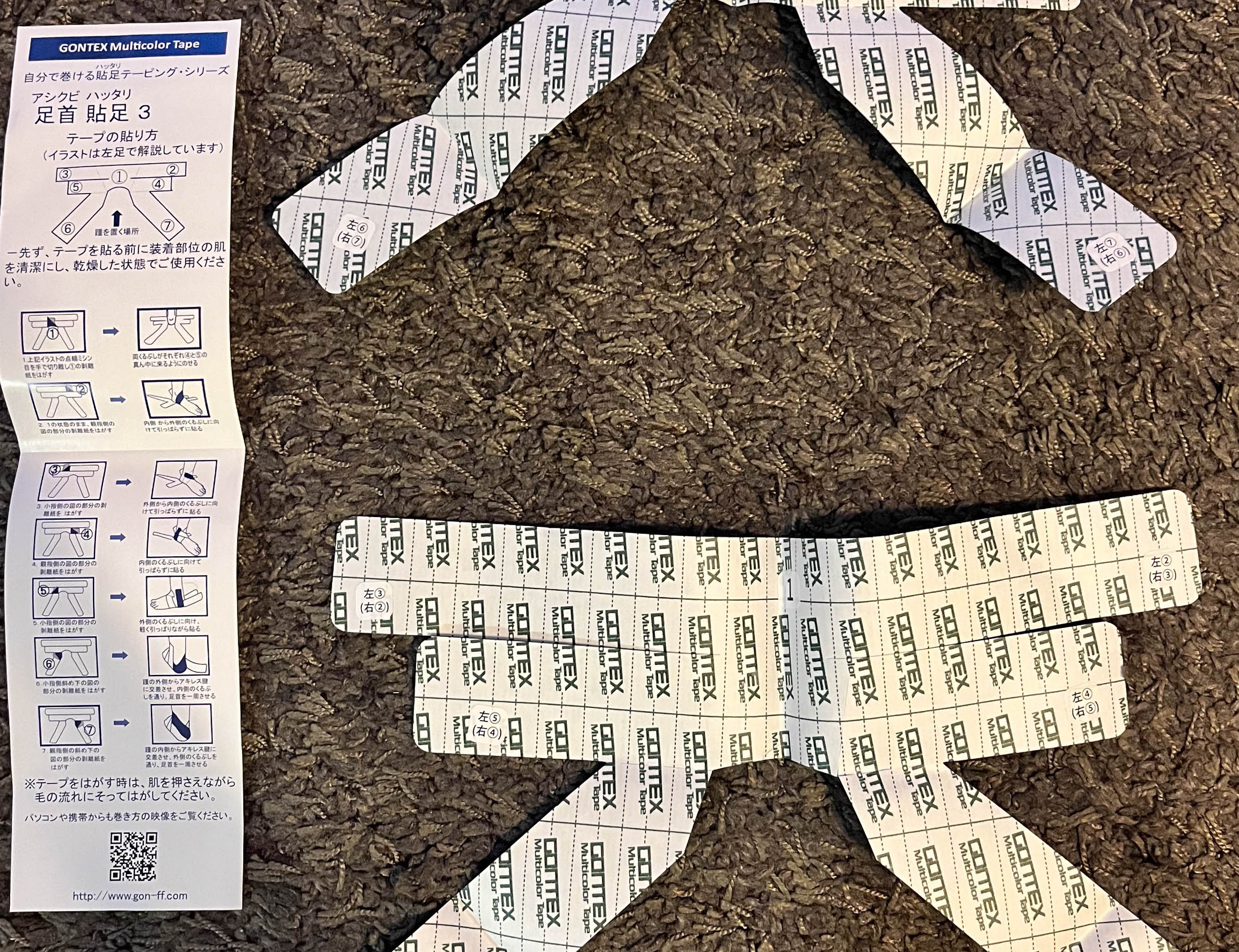

キネシオテープは皮膚と同程度の伸縮性があり、通気性も良い。筋肉のサポート、痛みを軽減・ケア、関節を支えるなどの効果がある。幅は25mm〜75mmが一般的で、トレランには50mmが一番多く使われている。ロールタイプと、部位別に簡単に貼れるようにプレカットされているものがある。

プレカットはロールに比べて高いが、手軽に使えたり、ロールを切っても再現できない複雑な形状であったりするので、ここぞというときに投入している。

おもしろいのは、カラーバリエーションが豊富なこと。気分やウェアに合わせてコーディネートする楽しみがある。ホワイトテープに比べると、メーカーによって使用感の差が大きいので、色々試すとよい。

テーピングテープの役割は、主に5つ。

・関節や筋肉の固定・安定

捻挫や脱臼などの怪我の予防や再発防止のために、関節や筋肉を一定の位置に保持して動きを制限する。これにより負担を軽減し、治癒を促進する。

・運動機能の補助

筋力や可動域が低下している場合に、テープによって筋肉や関節の動きをサポートし、スムーズな動作を助ける。

・痛みの軽減

皮膚や筋膜への刺激によって、神経への入力を変化させ、痛みを和らげる効果がある。

・腫れや炎症の軽減

皮膚を軽く引き上げることで、リンパや血液の流れを促進し、腫れや内出血の軽減を図る。

・姿勢やフォームの矯正

テープを貼ることで、正しい姿勢や動作を意識づけるサポートを行う。

私が必ず貼るのは足裏アーチと、足首。足裏アーチの崩れは加齢などの内的な要因もあるが、シューズやフォーム、オーバーユース、トレランでいえば特に長い下りなどの外的な要因でおこる。1年前に講習会で出会ったGONTEXの張 茂完(チャン・ムーワン)社長に足裏にテーピングを施してもらったら、見事にアーチが保たれ、快適に走れた。それまで30km以上走るとたいてい足裏が痛みだし、100km以上はもう痛くて痛くて仕方がなかったのが、完全にではないがかなり改善された。足首は捻挫予防のために貼る。捻ってしまったとしても、ダメージを軽減できる。

レースに出る場合は、さらに膝、腰、ハムストリングにも施す。ロールテープより高いが、レースのときだけ簡単かつ、ロールでは代用できない複雑な形状で機能性も高いプレカットタイプも使う。故障をカバーする、あるいは予防するのが主な目的だが、テーピングがしっかりサポートしてくれることで、さらに攻める走りができる。

レース経験を重ね、貼り慣れていたつもりでいたところで、改めてGONTEX社のテーピング講習会に参加してきた。ところが、ダメ出し多数(笑)。筋肉の性質とそれに合わせたテーピングの貼り方などを学んだ。正しく貼るとこんなにも違うものかと驚いた。

「鍛えたいなら、あえてテーピングはしないでください。」と講師の後藤慶一郎氏。それだけテーピングは体を助けてしまう。練習時は怪我予防でするのはよいが運動機能を補助する目的のテーピングはあえてしないのも良いことだ。

効果を実感できるようになったいま、テーピングは、私にとってシューズやザックなどと同じく、トレランに欠かせないアイテムとなっている。