Start from Scratch #06

ドゥカティ IMOLA

高梨 廣孝 2022.12.03連載第1回はこちら

連載第2回はこちら

連載第3回はこちら

連載第4回はこちら

連載第5回はこちら

高梨廣孝さんに関する記事一覧はこちら

ドゥカティ躍進のきっかけとなる“Lツイン”の登場

ドゥカティ躍進のきっかけとなる“Lツイン”の登場

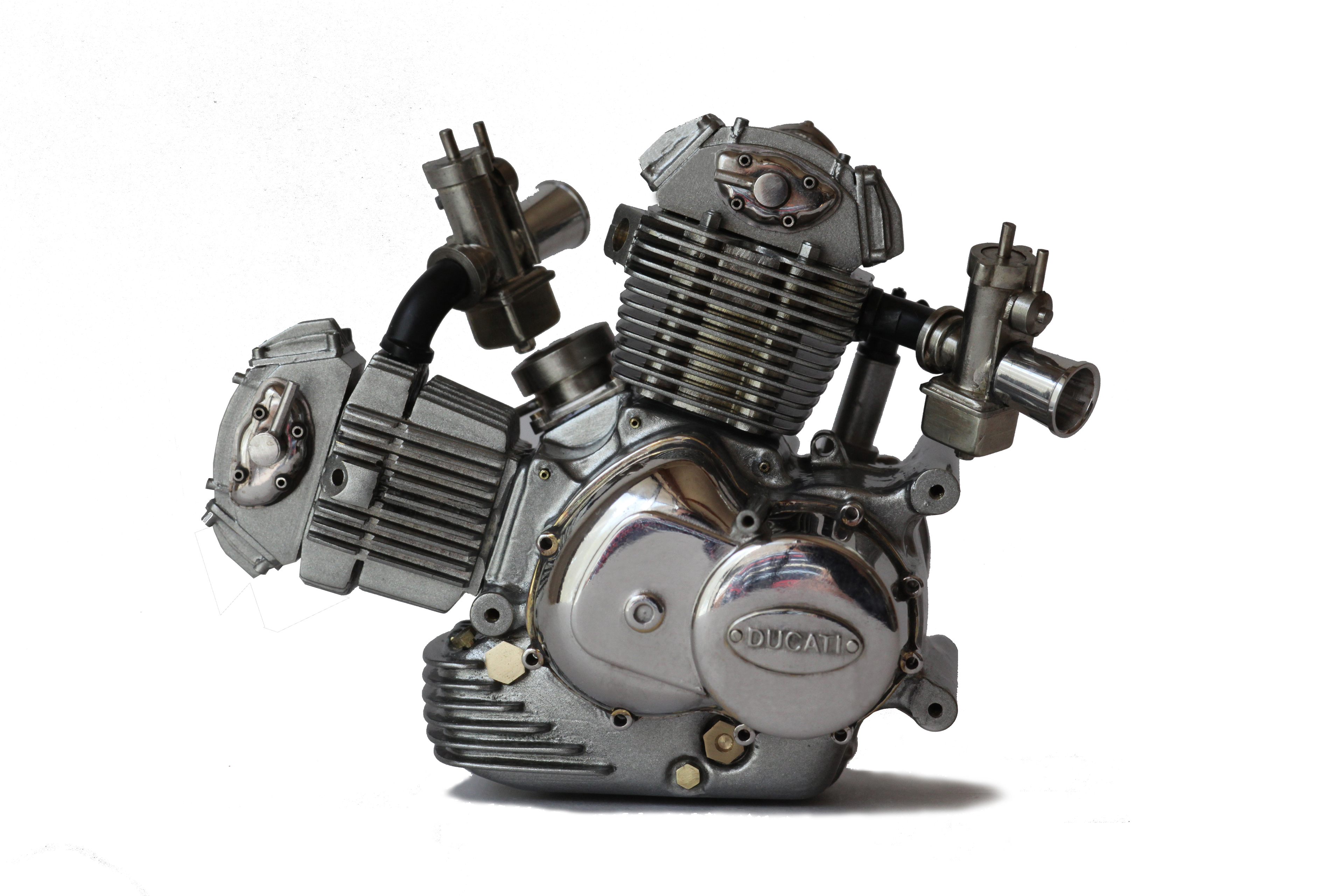

モンディアルから招聘されたファビオ・タリオーニの入社によって、モータースポーツシーンでのドゥカティの活躍が始まる。1970年に750GTで採択したLツインは他に例を見ないものであった。Lツインとは、Vツインのエンジンを前方に90度傾けて前後のシリンダーに均等に風が当たるようにし、オーバーヒートを防いだのである。優れた冷却効果、低重心という利点を持っていた。

IMOLA の母体となった750GTの技術的な特徴

IMOLA の母体となった750GTの技術的な特徴

鬼才ファビオ・タリオーニのアイデアが随所に込められ、ドウカティの名声を世界に轟かせた750GTの技術的な特徴を見てみよう。Lツインエンジン採用が最も大きな特徴であるが、次にあげるのは独自のカム駆動である。エンジンが高回転なっても、駆動ロスが少なく、正確にカムを動かすためにベベルギア(傘歯車)駆動を採用していることである。次に挙げるのは、デスモドロミックという独自の強制開閉バルブ機構である。エンジンが高回転になると振動などによってバルブが飛び跳ねるバルブジャンプが起こり、エンジンの燃焼を妨げるだけではなく、破損というダメージを受ける。この現象を防ぐために採用された機構であるが、デスモ機構はドウカティのオリジナルではなく、1954年のF1でメルセデス・ベンツが採用している。

インターナショナル イモラ200マイルレース

インターナショナル イモラ200マイルレース

小排気量のクラスで勝利を収めていたドゥカティは、いつかはビッグバイクによる挑戦を夢見ていた。そして、1970年にはLツイン500ccに加えて750ccレーサーを開発。1972年4月に開催されたイモラ200マイルレースに挑戦する。ライダーとしては、ファクトリーライダーのブルーノ・スパッジアーリに加えて、カワサキチームのライダーであったポール・スマートが加わる。ホンダ、BSA、GP常勝だったジャコモ・アゴスチーニが駆るMVアグスタなどには勝てるとは誰も思ってはいなかった。結果は、ドゥカティが強豪軍団を退けて、ポール・スマートとブルーノ・スパッジアーリが1、2フィニッシュしたのである。

伝説のDUCATI IMOLA 1972をつくる

伝説のDUCATI IMOLA 1972をつくる

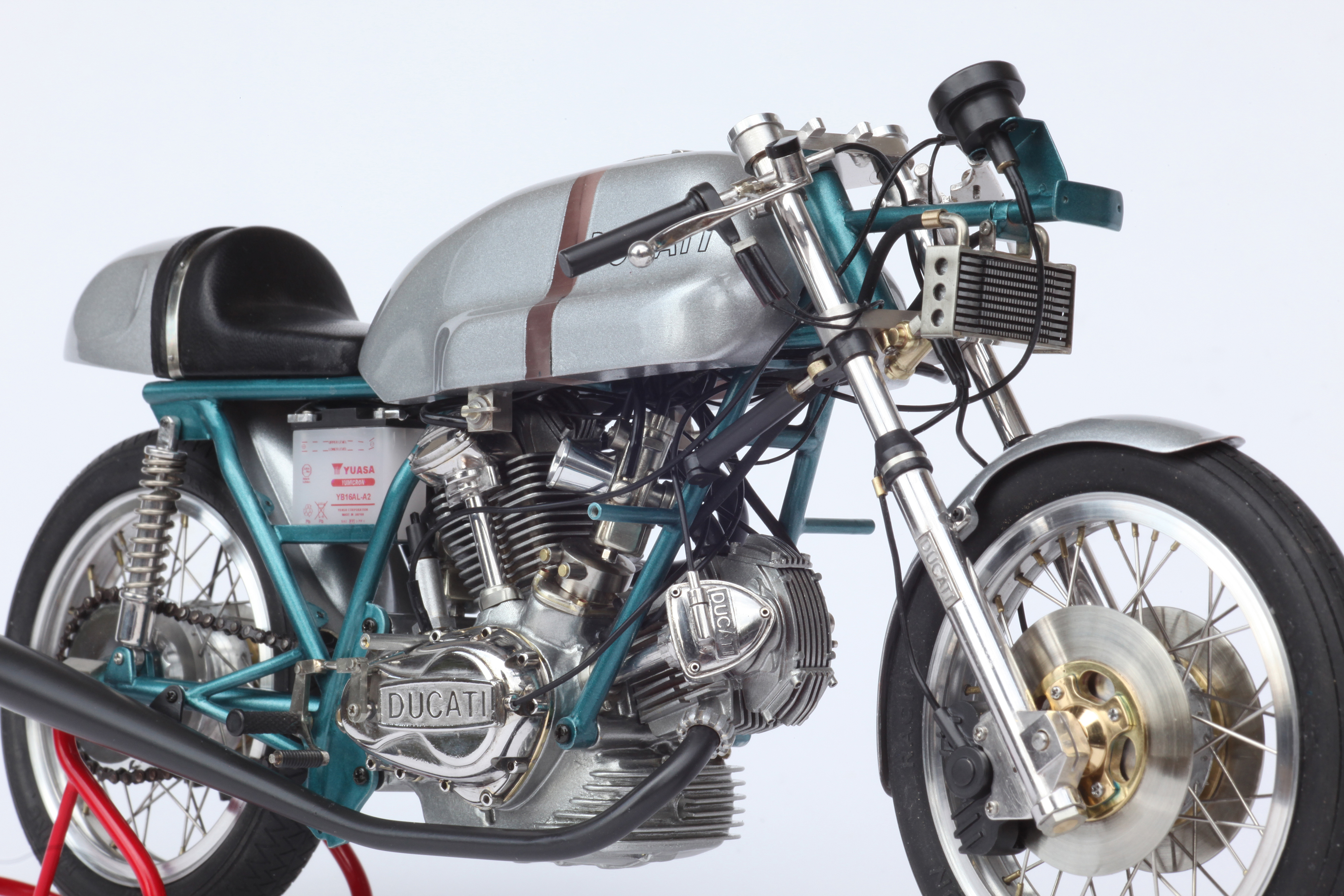

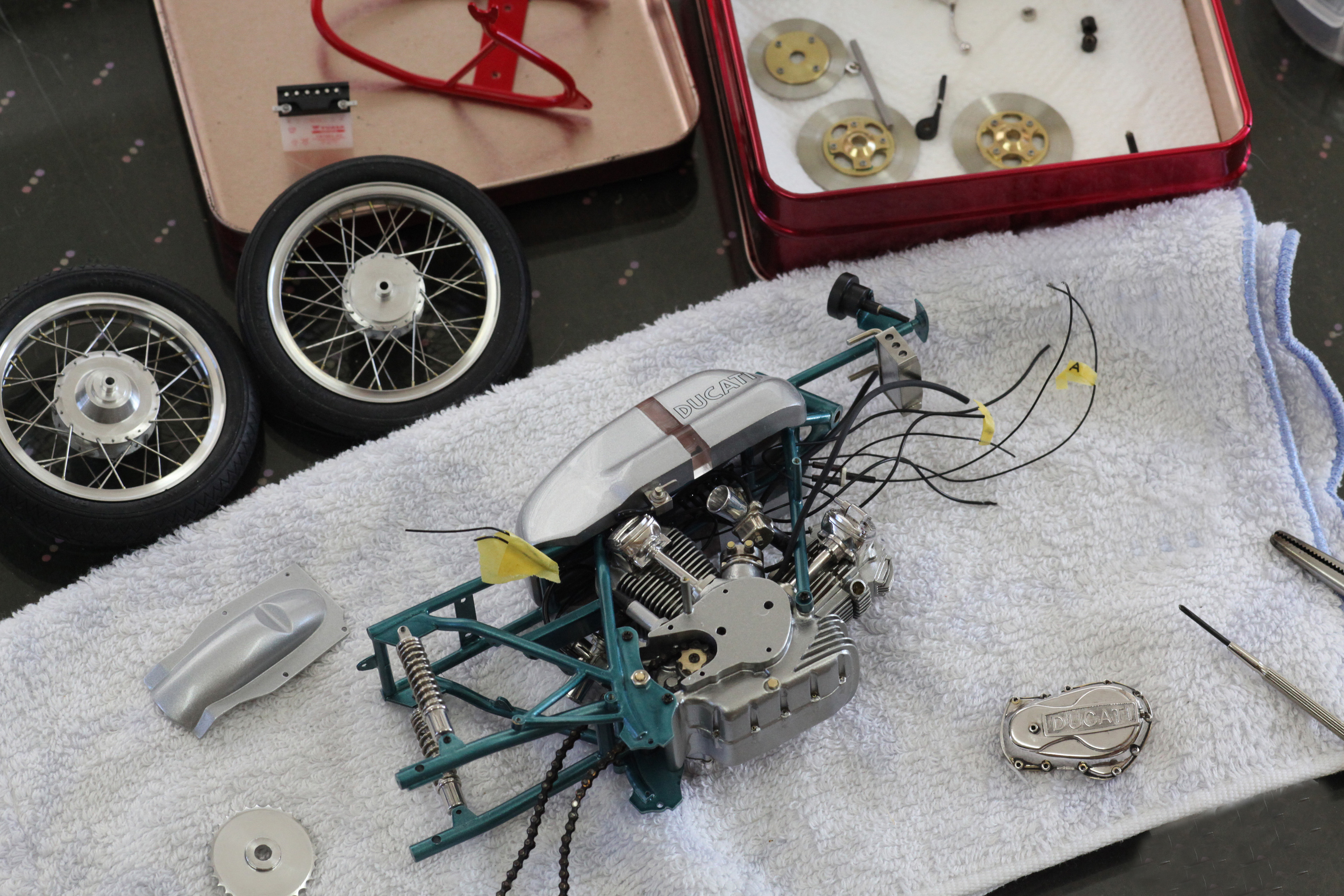

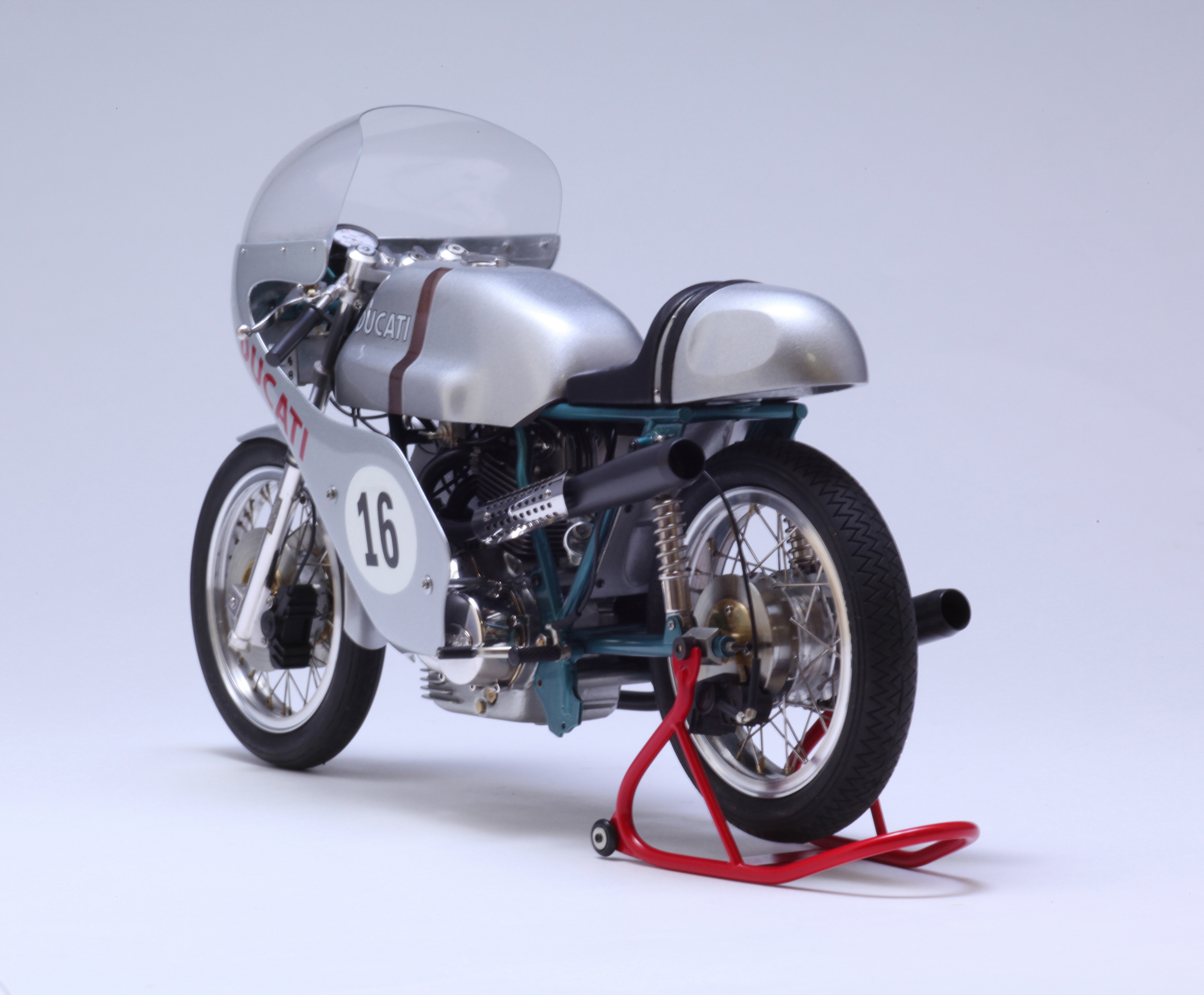

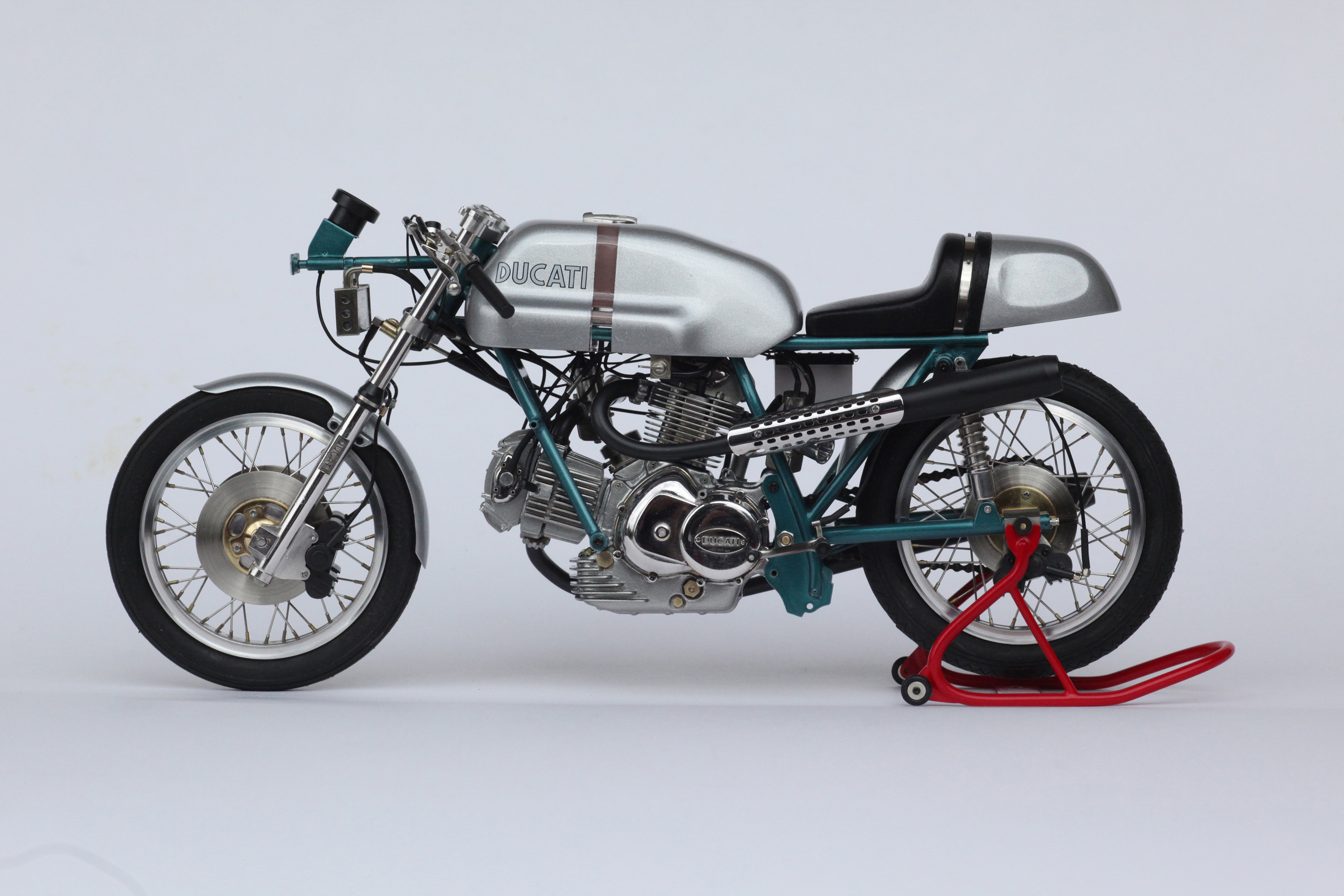

ポール・スマートが乗車したウイニング・マシーン(ゼッケンNo.16)は、ボローニャのミュージアム「MUSEO DUCATI」に展示されており、この写真を参考にしてモデルを制作することにした。

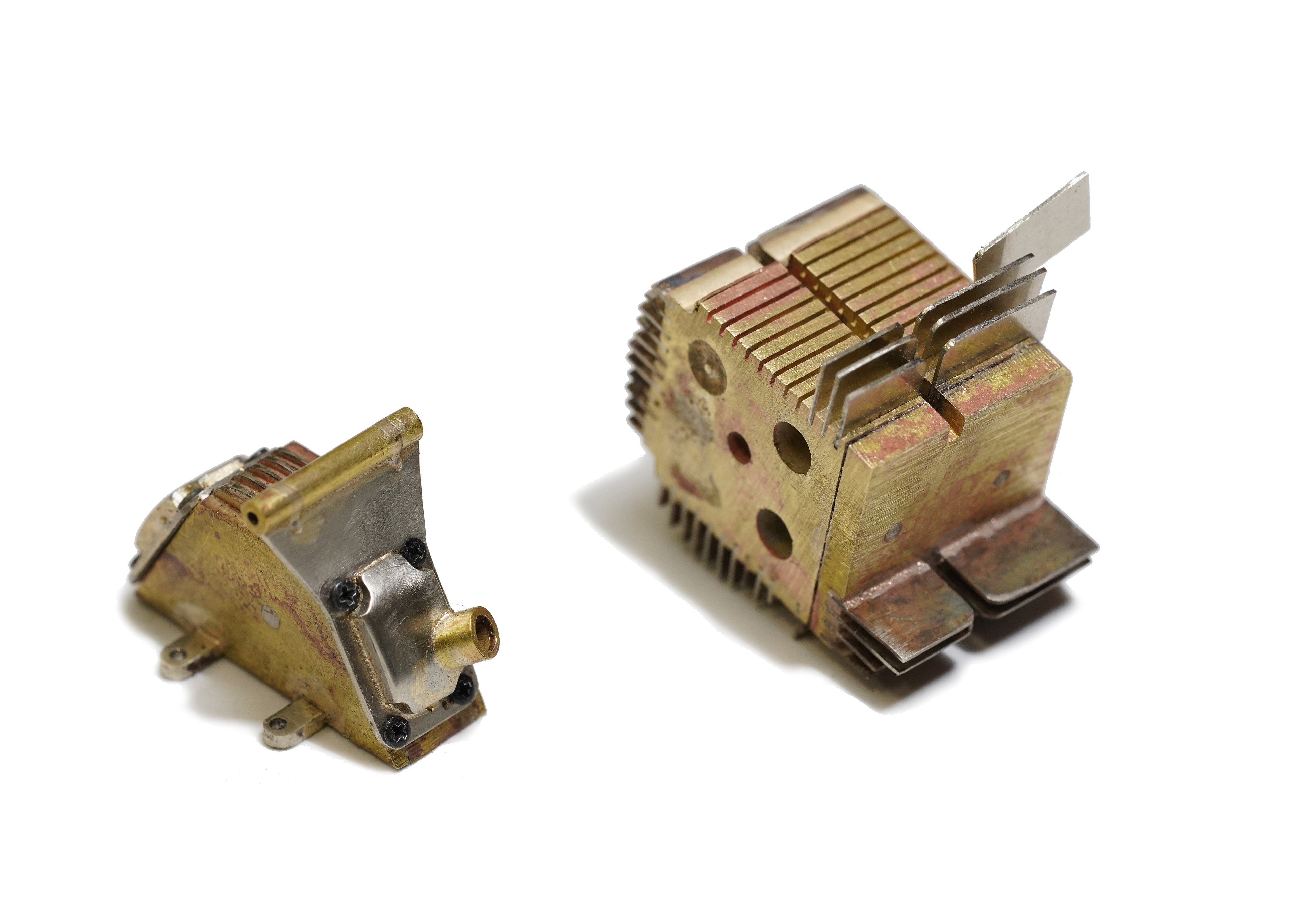

このモデルを制作するに当たって、今までに経験していなっかた新しいチャレンジは、Lツインエンジンのフィンの制作、一部内部が透けて見えるFRP製のタンク、アルミの叩き出しによるレース用フェアリングの制作などであった。Lツインエンジンの前方のシリンダーフィンは、冷却効果を上げるために水平にフィンが付いている。これを実現するために、金属ブロックにフィンの厚みとなる0.3mmの溝を掘り、そこに0.3mmの板材を差し込んでロウ付けするという極めて厄介な方法をとっている。シルバーに塗装されたタンクは、プラスチックウッド(発泡ウレタン)で制作し、内部が透けて見える部分に透明のアクリルをインサートすることで解決している。アルミ製のフェアリングは、木台の上で大まかな形を叩き出し、最終的には木型をゲージにして形を整えている。

スクラッチモデルの造形を制作していると、対象となる実車で行われた創意工夫が見て取れる。技術者、デザイナーなど開発に関わった人たちの情熱が伝わってくるものだ。図面を起こして、一つひとつの部品を創り出す時に、その人たちの思いを追体験する感覚になる。IMOLAにあったLツインエンジン、フェアリングでは、新しい技法を習得するよい機会となった。実車に見られる創意工夫を忠実に表現しようと、今まで培ったノウハウを存分に注ぎ込んでみた。

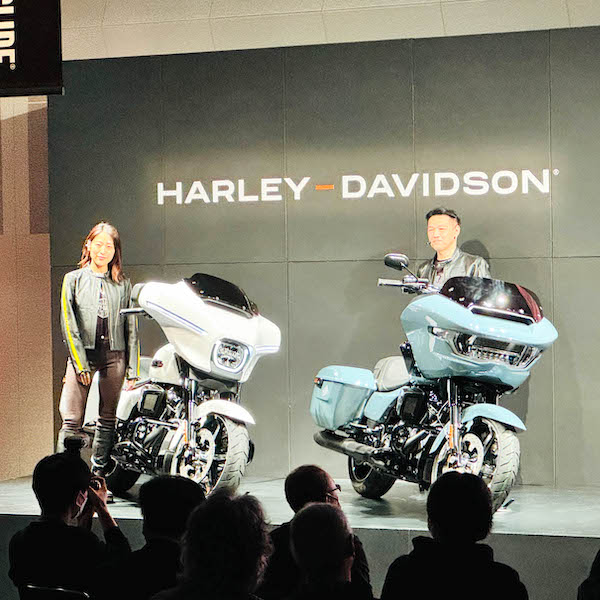

現在、ドゥカティ・MONSTERのスクラッチモデル化を進めている。特徴的なトラスフレームへ試行を凝らしている。デザイナーの意図と思いを感じるパーツなのだ。完成後に、そのお話をしたいと思う。

![皮を剥いだレーサーは紳士か戦士か……トライアンフ ストリートトリプル 765 RS [ケニー佐川の今月の1台・第3回]](https://parcferme.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2065.jpeg)