俳優、馬、モーターサイクル ― 「かっこいい」とはこういうことだ。Easy Rider Chopper:Start from Scratch #15

高梨廣孝 2023.12.01

初めて目にした伝説のチョッパー

初めて目にした伝説のチョッパー

2016年3月、胸を躍らせながらオーナー岡本博氏のガレージの扉を開いた。

「なんて大きなモーターサイクルなんだろう」、入念にレストアされた美しさに魅入ってしまった。

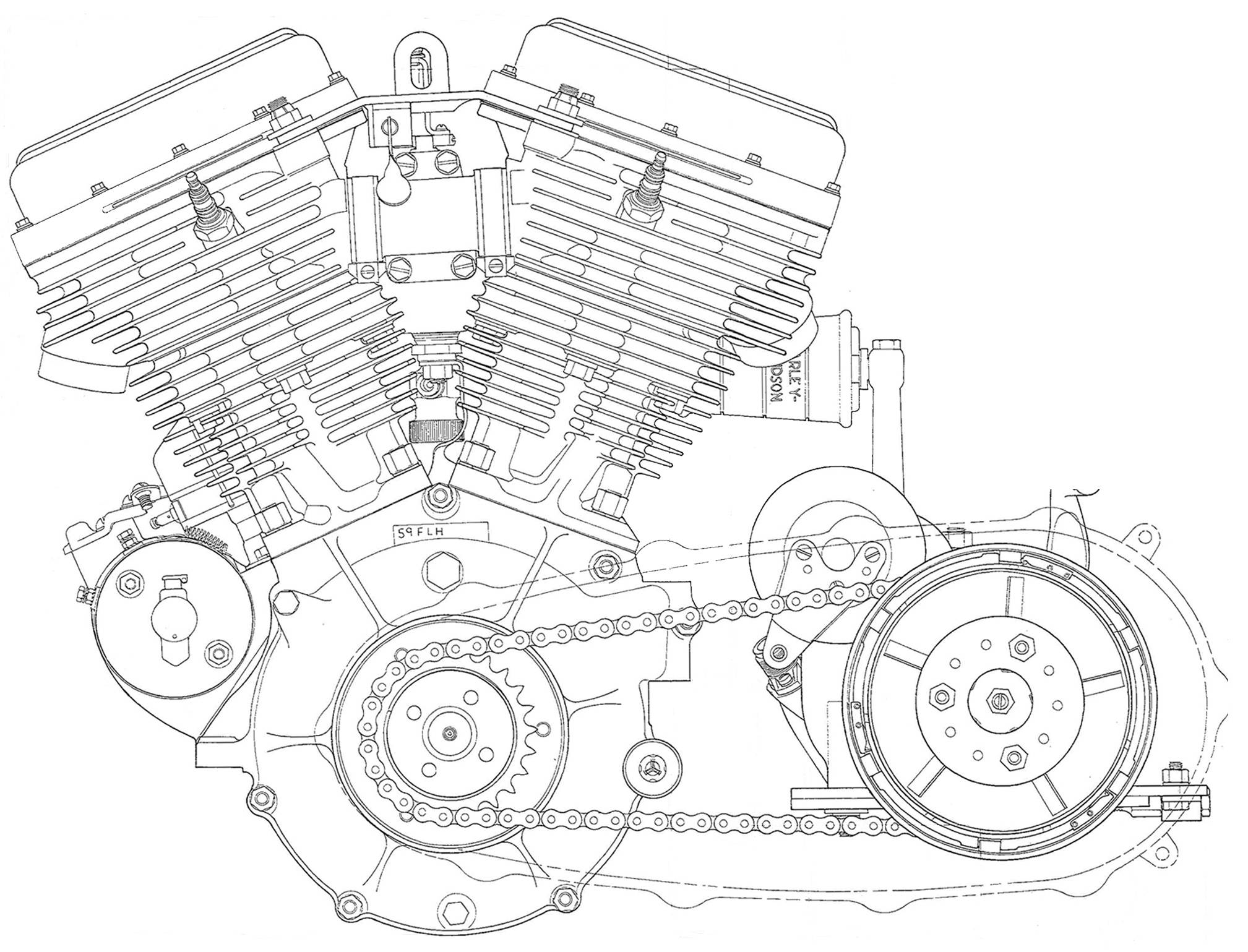

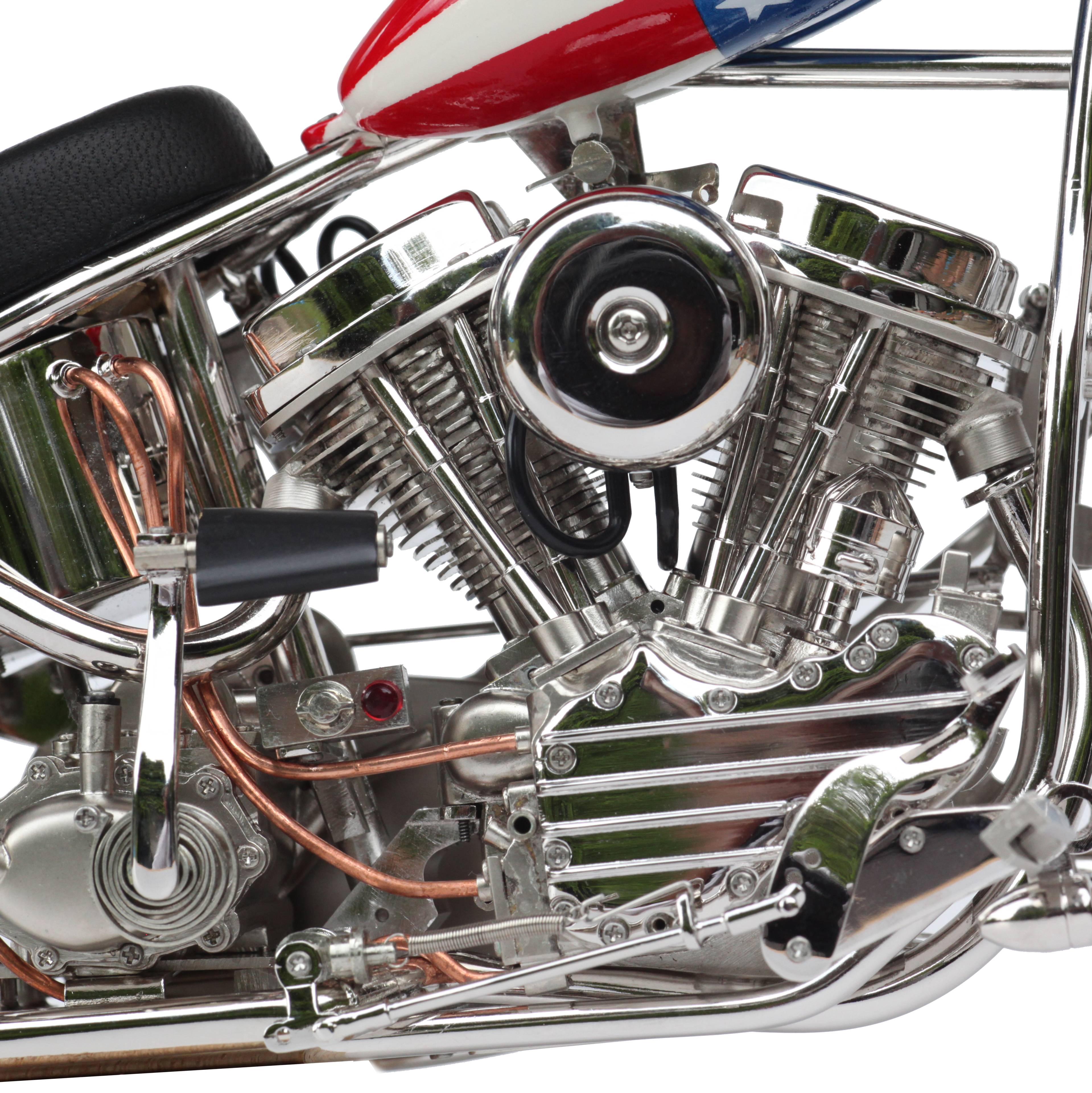

クロームメッキに輝くエンジンとフレームを目にした時、このフィーリングこそがアメリカンテイストであると確信した。子細に眺めてみると、45度に傾斜したフロントフォークとハーレー パンヘッドのエンジン以外は、さしたる部品は付いていない。多くの人の共感を呼び、レプリカが巷に多数出現したデザインの魅力は何処から来ているのだろうかと考え込んでしまった。

結論として得た答えは、星条旗(the Stars and Stripes)を巧みにあしらったことと、デザインを考案したピーター・フォンダがモーターサイクルに対するメカニズムと造形に精通していることの賜物ではないかと考えた。

「鉄の馬」。ピーター・フォンダが語ったこと

「鉄の馬」。ピーター・フォンダが語ったこと

ピーター・フォンダは、『Easy Raider』の公開プロモーションに来日した際に、雑誌社のインタビューへ次のように応えている。

「モーターサイクルと言うものは、大地とマシンと人間の一体感を生む、唯一のトランスポーテーションなんだ。つまり、モーターサイクルは人間性あふれる乗り物だってことだよ。モーターサイクルに乗った瞬間、エンジンの鼓動や振動が体感でき、自分の体の一部のように感じられて、マシーンであるという思いは拭い去られる。自分の体と一体になるんだ。それが自由というものなんだ」

ピーター・フォンダが「自由―FREEDOM」をテーマに映画を制作したいと考えた時、モーターサイクルは単なる道具ではなく、俳優の一人であると考えていたフシがある。そして、Easy Rider Chopperをデザインした時のことについて、次のように語っている。

「ボク自身モーターサイクルをデザインする時、ガソリンタンク、ヘルメット、衣装などすべてをデザインしているんだ。これを決めるためにボクは毎日、毎晩デザインしたんだ。ただ、格好良さだけを考えてね。モーターサイクルも俳優だからね」

モーターサイクルを運転することを「drive」とは言わず「ride」と言う。本来rideとは「馬に乗ること」であり、馬の心臓の鼓動を感じながら人馬一体になることは古来言われていることである。ピーター・フォンダの言うモーターサイクルを「鉄の馬」と置き換えれば彼の言葉は理解できる。

ハーレーのパンヘッドエンジンを忠実に再現する

ハーレーのパンヘッドエンジンを忠実に再現する

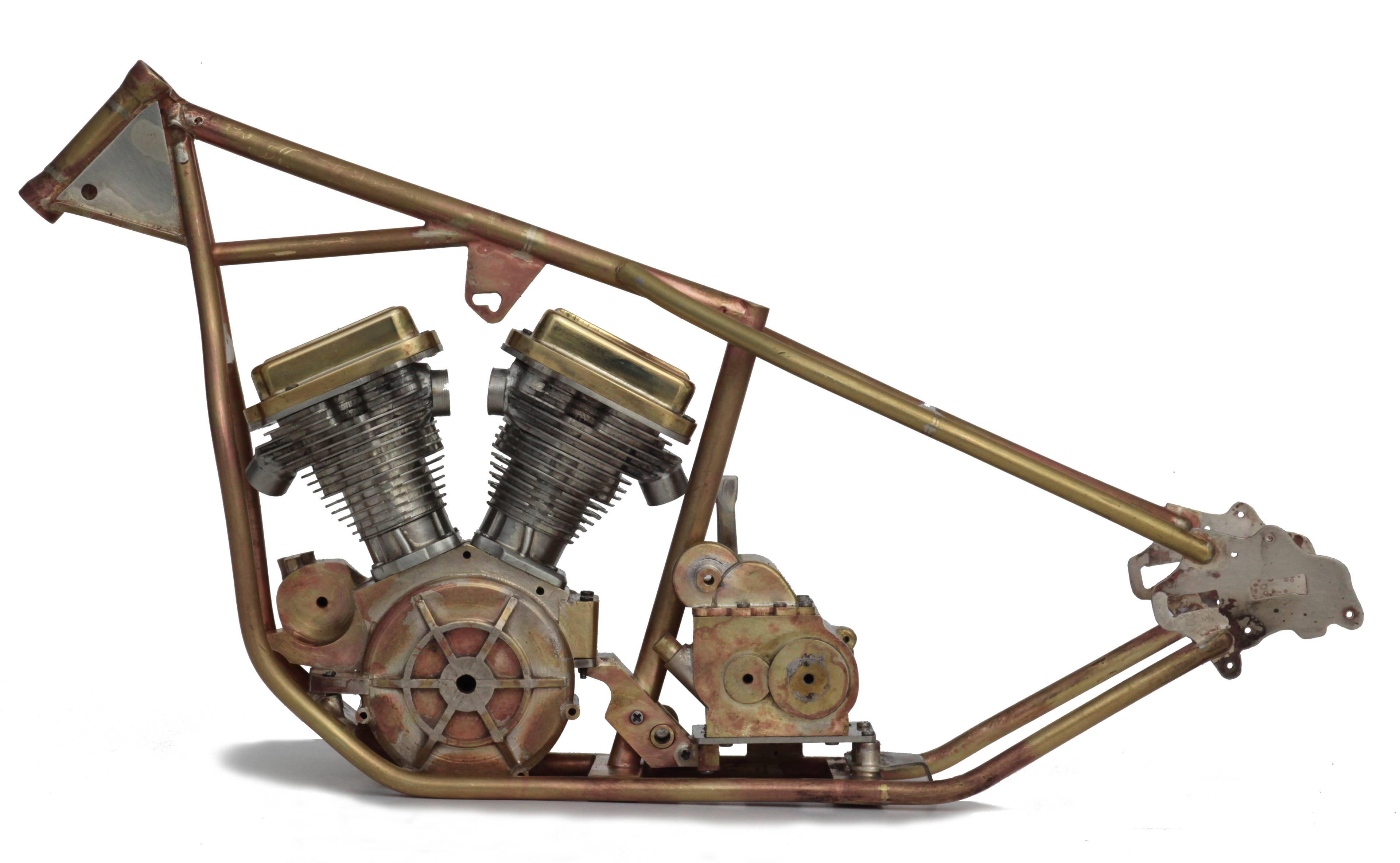

一目見た時からこのチョッパーを忠実に再現するには、パンヘッドエンジンのレストアに立ち会い、観察をする必要があると感じた。

登場してから70年以上も経っているモーターサイクルだから、ハーレーのディーラーに行っても資料の入手は困難であることは分かっていた。そこで、ハーレーやインディアンなどアメリカンのレストアにかけては定評のあるLittle Wing Engineeringの大平芳弘社長に協力をお願いすることにした。

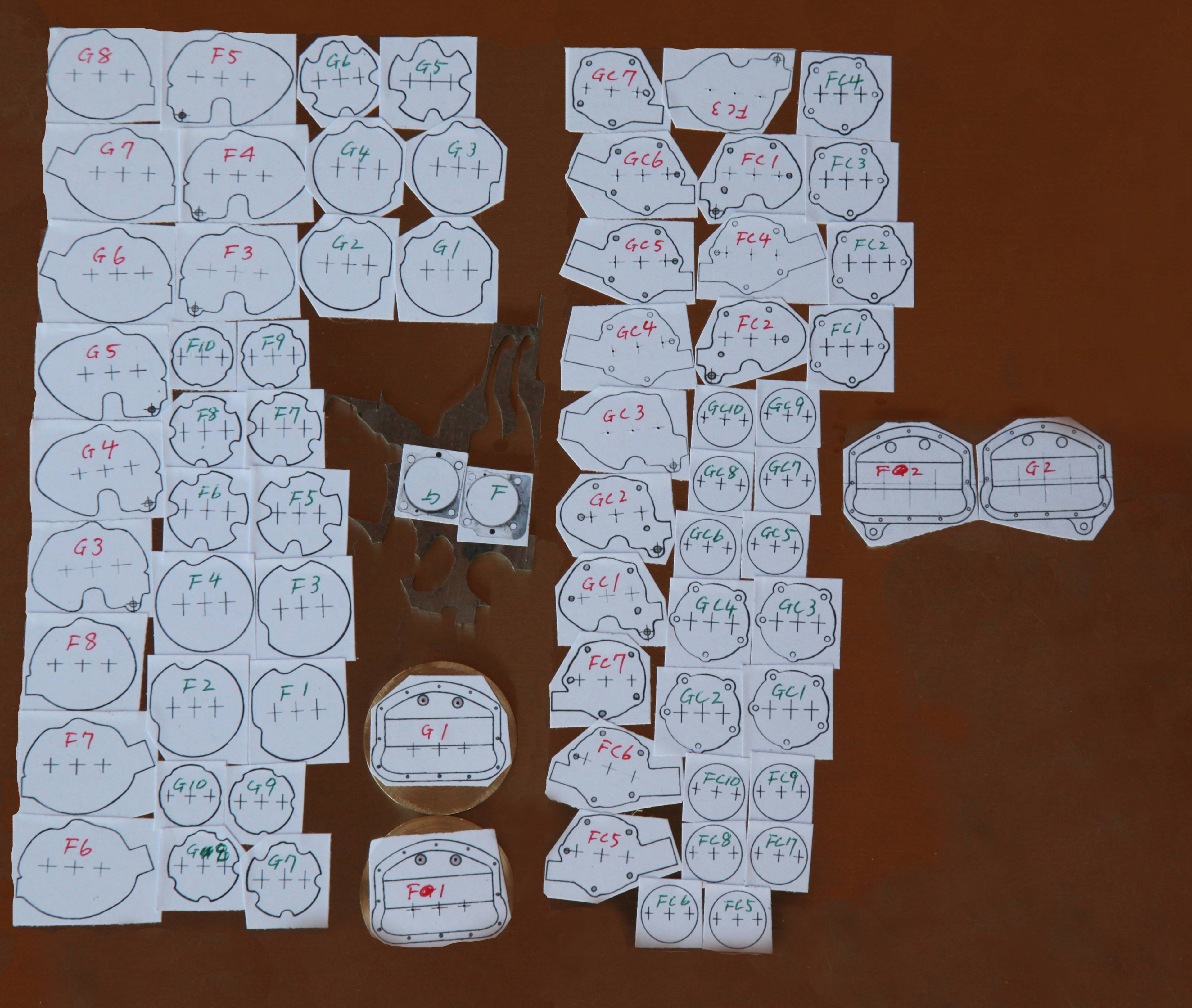

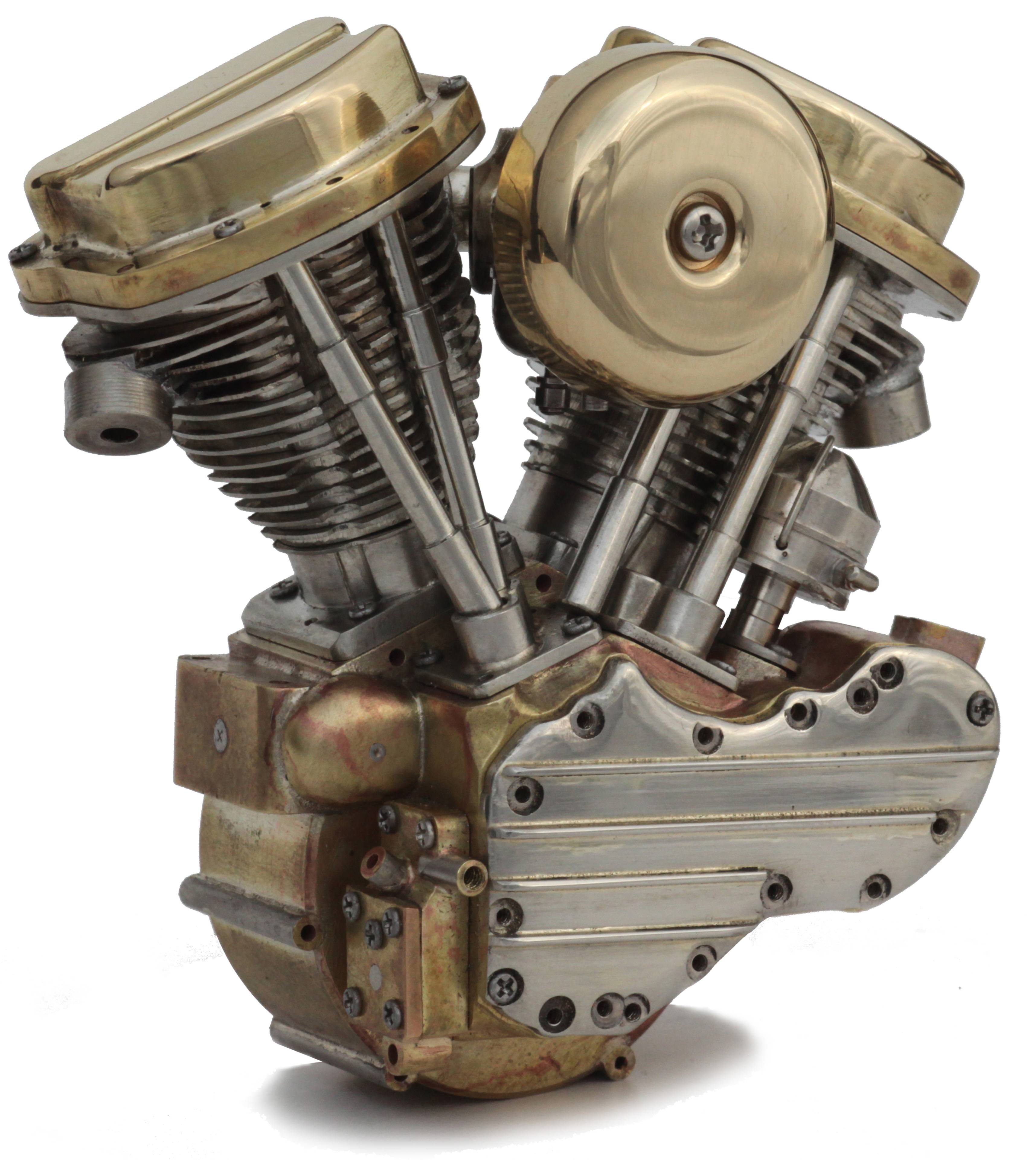

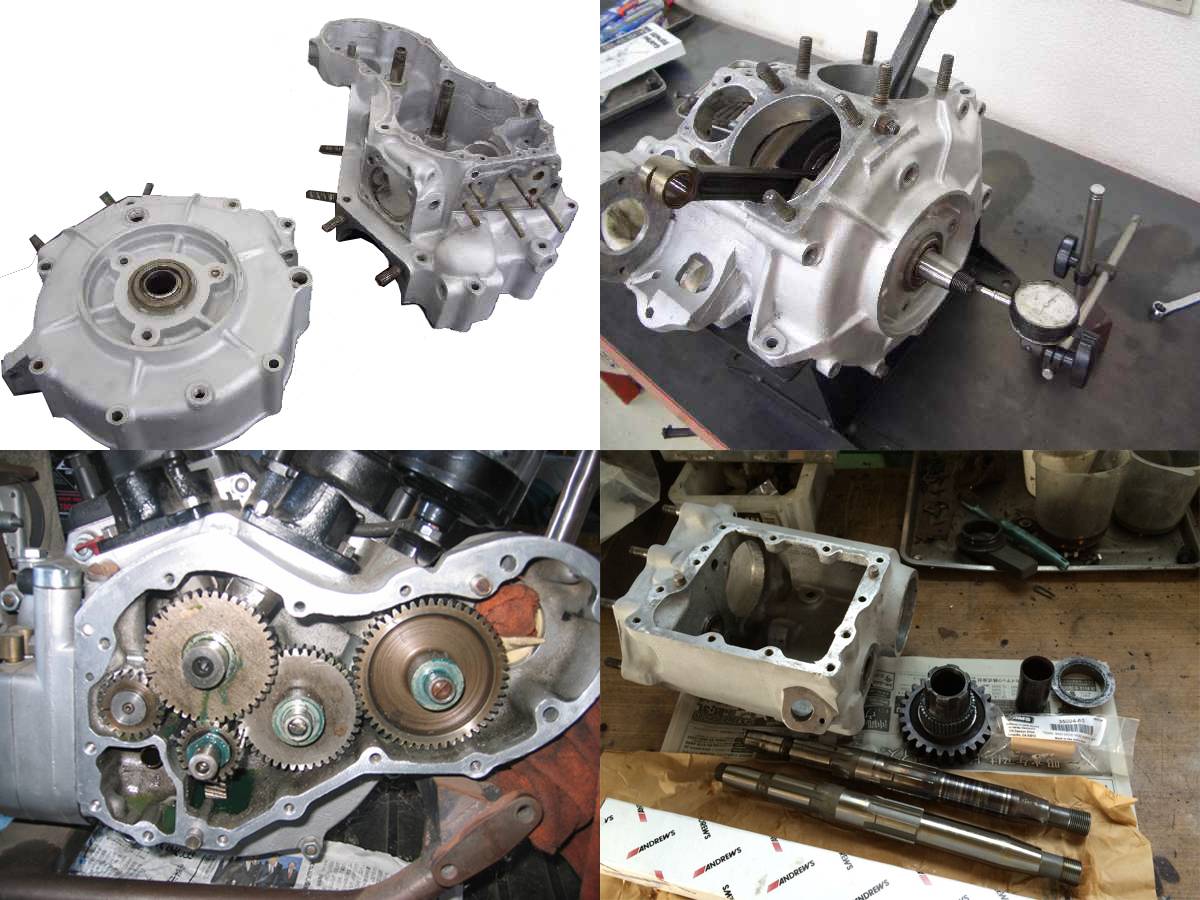

待つこと6か月、ようやくパンヘッドのハーレーダビッドソンがレストアのために入庫したとの連絡が入った。レストア作業には大変迷惑であったかも知れないが、張り付いて必要な写真はすべて撮ることにした。エンジンの搭載がどのようにされているか、複雑なエンジンフィンの形状など、バラさないとなかなか分からない箇所をつぶさに観察した。解体したシリンダーブロックを見て、フィンの形状が余りにも複雑で、今まで見てきた他のモーターサイクルの空冷エンジンのフィンとは異なることに驚いた。

ロッカーアームを駆動するプッシュロッドが交差して、エンジンフィンに食い込んでいる。そのためにエンジンフィンの形状は1枚ごとに異なるので、正確に寸法取りをして制作しないとエンジンを組み上げることができない。覚悟を決めて、全てのシリンダーブロックを正確に計測することにした。解体されたシリンダーをノギスで計測し、図面作成のデータを取得する作業は思いの外大変であり、多くの時間を要した。

実車をつぶさに見てみると、クロームメッキの見事さに驚かされる。鋳造されたエンジンブロックに、これだけ美しくメッキを施すには、ヤスリ掛けやバフ仕上げなど下仕上げにどれだけの時間と労力を費やしたのかと思うとその執念に頭が下がる。

筆者が制作するスクラッチモデルのエンジンは、鋳造ではなく金属の板材やブロックを切削したものであるので、表面の平滑性は十分保たれている。それ故、美しい鏡面仕上げには自信はあった。が、この鏡面仕上げこそ他のモーターサイクルでは絶対に見られないEasy Rider Chopperの命であると見なして取り組んだ。

メッキ加工は自分では行わず、ジュエリーメッキを専門に行っている業者に依頼している。理由は、メッキ加工の廃液処理は難しいと考えているからである。

その他、クランクケースやミッションブロックは、レストアで解体されたものを十分計測や写真撮影ができたので、その資料をもとにかなり忠実に再現できたものと自信を持っている。

スクラッチモデルが出来上がってしまえば殆ど見えない部分であるが、エンジンがフレームに対してどのようにマウントされているかは、重要なポイントであると私は思っている。エンジンは始動すると振動を伴う。その振動を如何にライダーに心地よく伝えるかは、設計者の腕の見せ所である。それ故、モデルの外観にはさしたる影響は与えないが、私はエンジンのマウントの仕方を正確に再現することを常に心がけている。

俳優である「鉄の馬」だから、装飾も入念に

俳優である「鉄の馬」だから、装飾も入念に

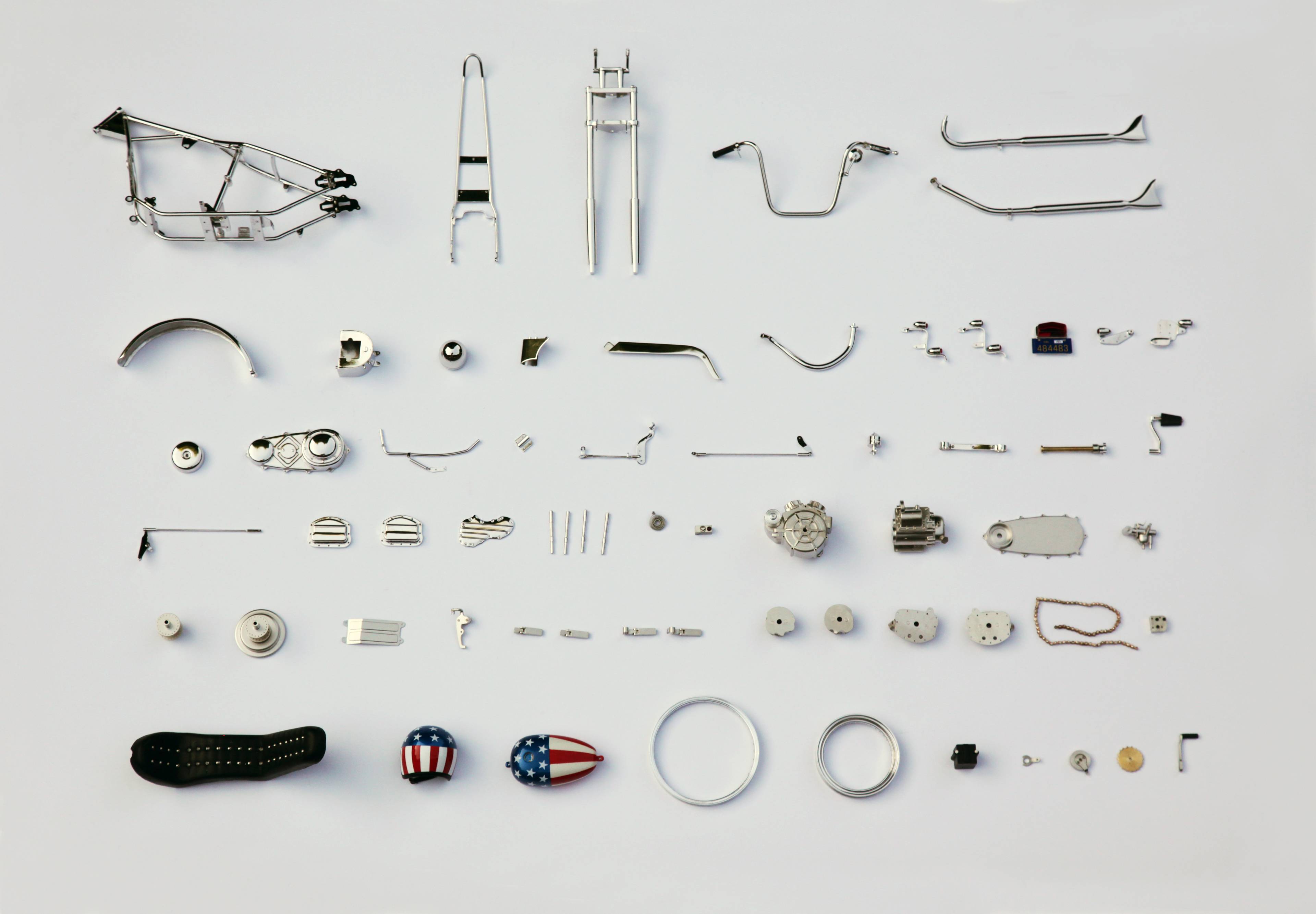

このチョッパーのデザイン的特徴である星条旗を如何に制作するかも大きな課題であった。ガソリンタンク、ヘルメットにあしらわれた星条旗は何れも曲面に表現しなければならない。それ故、デカールなどを張り付けることは難しく、星だけはデカールで制作し、ストライプなどはマスキングで制作することにした。

大きな背もたれのついたシートは、発泡ウレタンブロックで原型を制作し、その上に子牛の皮を張り込んでいる。そして、仕上げに直径1mmの飾り鋲を打ち込んでキルティングの雰囲気を出している。

Easy Rider Chopperの操縦性は?

Easy Rider Chopperの操縦性は?

オークションで落札したチョッパーを引き取るために、オーナーの岡本博氏はウエストコーストに赴いた。そこで、初めてこの巨大なチョッパーを自らライディングしてみた。ホイールベースが2000mmを超えるので、全く小回りが利かない。リアサスペンションが無いので、道路の凹凸を直に拾ってしまい、長距離のライディングではお尻が痛くなってしまったとのこと。また、フロントブレーキが付いていないので、坂道発進が難しく、結局日本に持ち込んでからフロントブレーキを装着するという改造を行ったのである。

ここで意外な事実を聞かされて、チョッパースタイルのモーターサイクルの盲点を認識する。チョッパーはアップハンドルを装着したものが多く、両手を挙げた万歳スタイルで操縦することになる。この姿勢を長時間続けると、両手の血が下がってしまい、手が痺れて指の感覚が麻痺してしまうとのことであった。

やはり、このモーターサイクルはアメリカのような広大な大地の中、どこまでも真っ直ぐに続く道路でゆったりと乗るモーターサイクルであることが分かった。映画のように、ステッペンウルフの乗りの良い音楽-Born to be wild(ワイルドで行こうぜ)―を聞きながら、鉄の馬に跨った気分で走るのが最高である。

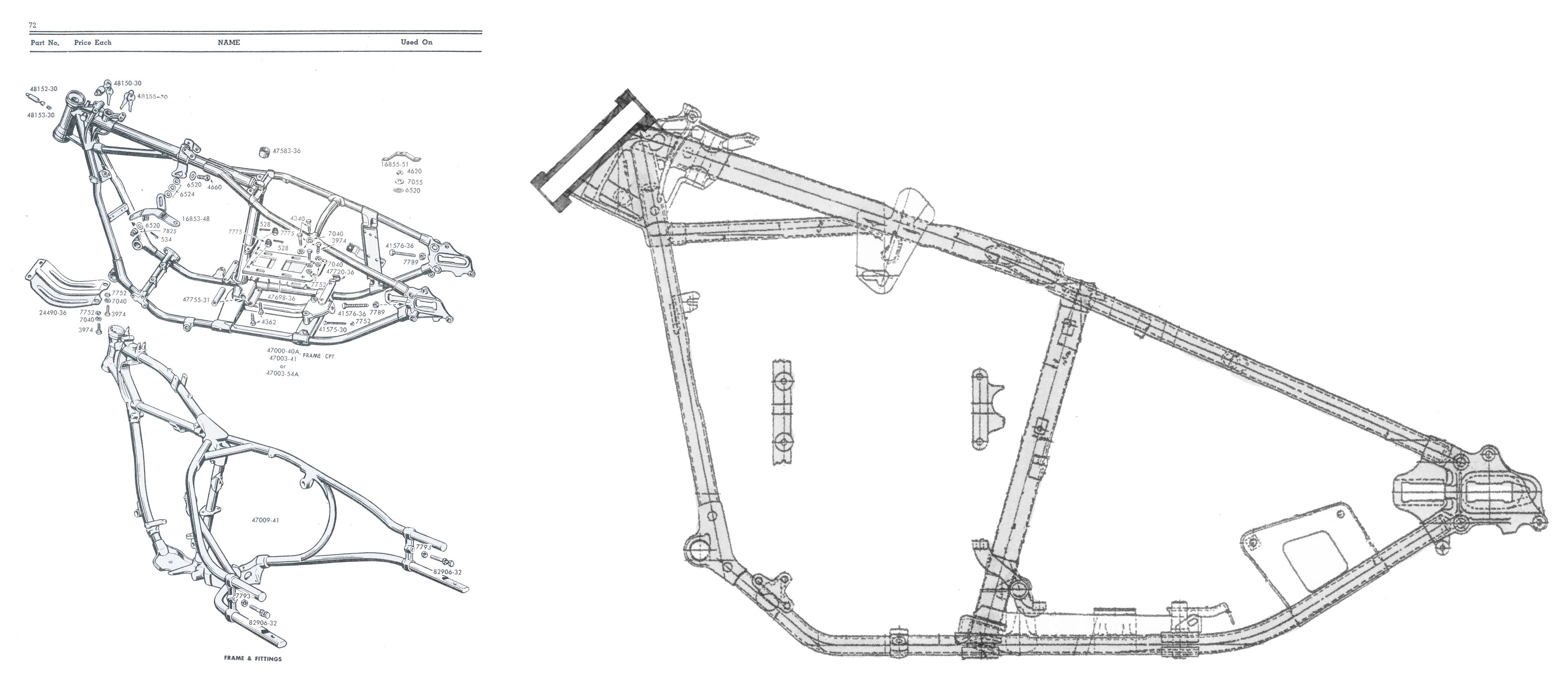

Little Wingの大平社長のご好意で、レストアには絶対必要である「spare parts book」をコピーさせて頂いたことが、部品の形状や組み立てなどを知る上で大いに役立った。ご商売には全く関係のない好き者が突然入り込んできたのに、大平社長は迷惑顔一つせず親切に対応してくださり感謝に耐えない。

![進化と生き残りの秘訣は「根っこを変えない」……ハーレーダビッドソン ローライダーS[ケニー佐川の今月の1台・第2回]](https://parcferme.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/IMG_1262.jpeg)