Think Small―小さなクルマと、シンプルなクルマ #02

四半世紀ぶりに愉しむ、ジウジアーロの傑作コンパクトカー

伊東 和彦 フィアット・パンダ 2022.05.24

パンダと戯れてきた

パンダと戯れてきた

新緑が目に染みる奧日光の山中を駆け巡る、“私たち”のパンダ1000CL。笑顔で乗っていたね、とは見ていた友人の総評。(撮影:内田俊一)

日本屈指の自動車歴史家、伊東和彦さんが最近のカーライフについて語る連載の2回目です。

最近、小さなクルマとシンプルなクルマにばかりに目が行くようになった。そう前回のこのコラムに書いた。

『Think Small』の話題を続けようと思っていたところ、親しい友人から初代パンダでヒストリックカーのドライブ会に参加しようと誘われた。久々に乗ってみたかったので、心を弾ませてGW早朝の東北道を北上した(ひどい渋滞で大遅刻した)。

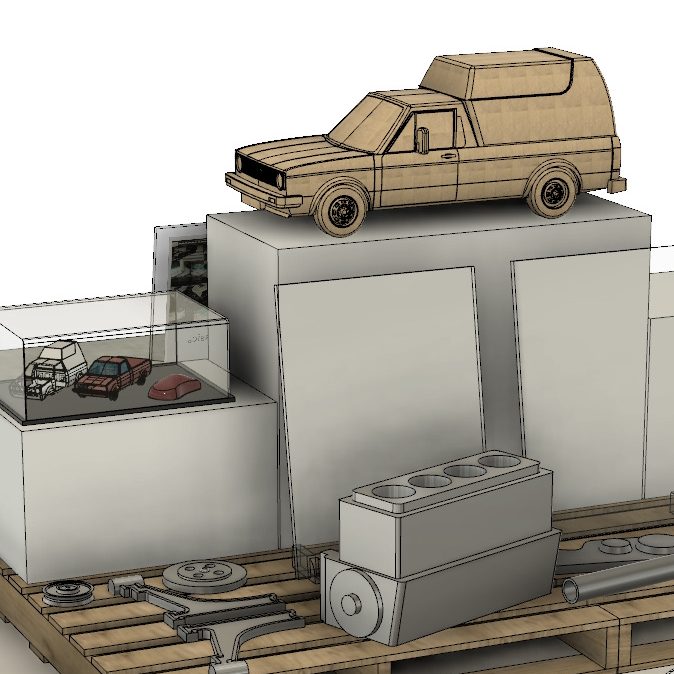

パンダ(ティーポ141)は、フィアット126の後継モデルとして、1980年にイタリア国内だけでなく東欧など、安価なベイシックカーを求めるユーザーに向けて発売されたモデルで、その名は、ローマの女神、エンパンダに由来している。

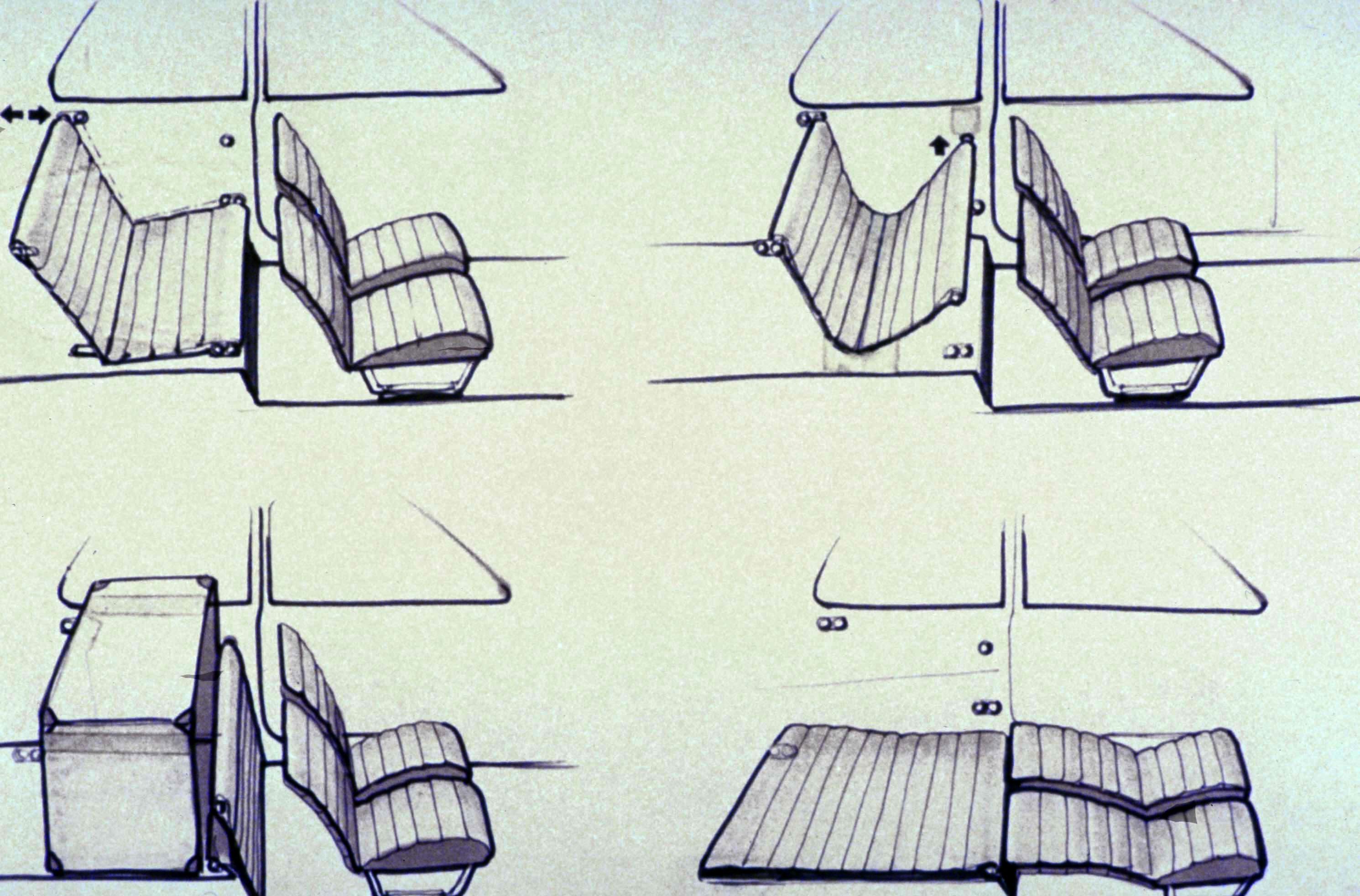

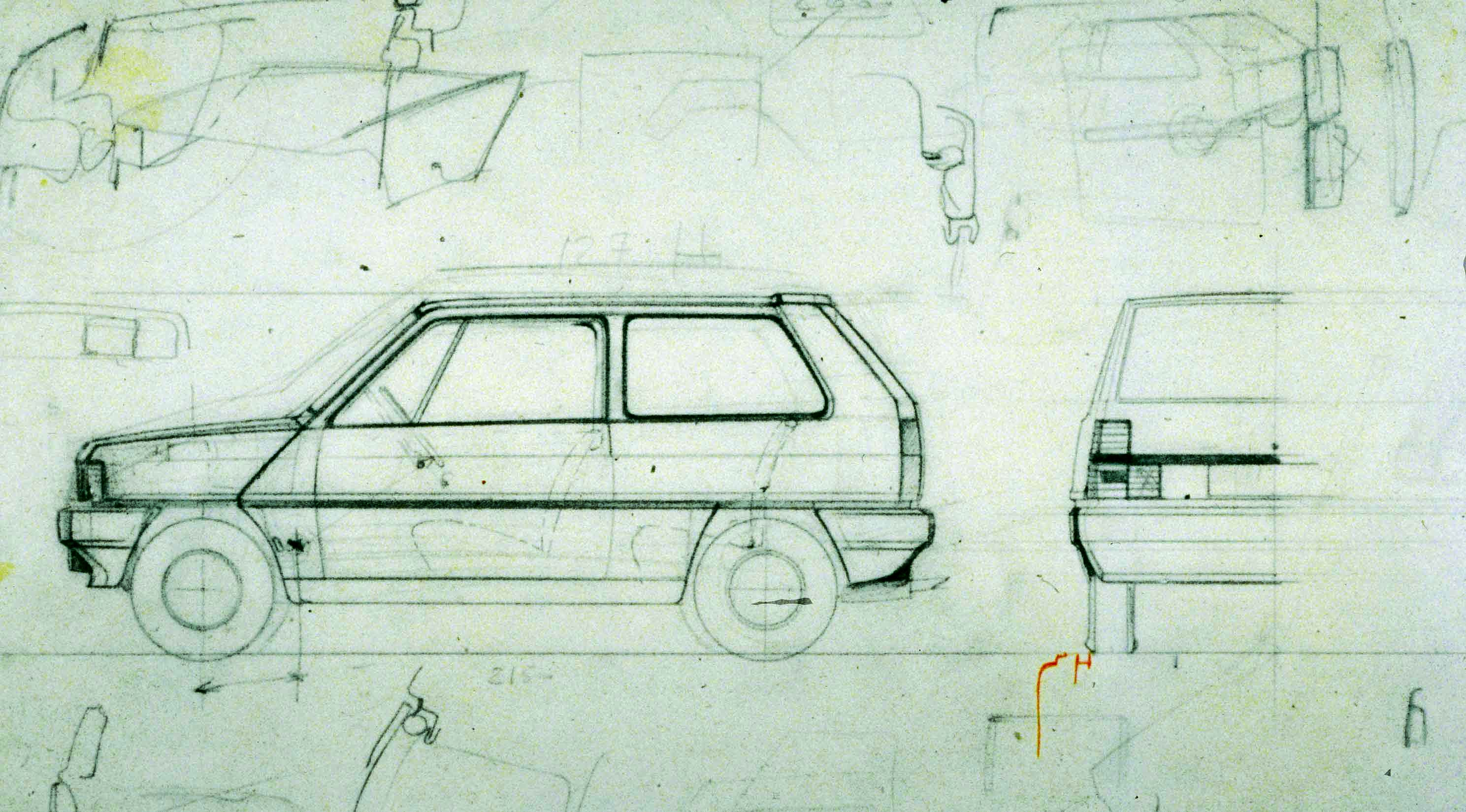

ジョルジェット・ジウジアーロの手によるシンプルながらスタイリッシュな内・外装と、多様にアレンジが可能なシートを備えた秀作であった。

生産性を重視したのであろう平面を多用したボディと平面ガラスのスタイリングに、シンプルな内装の組み合わせが特長だった。好奇心から、輸入されたばかりのパンダを見に行った私は、現物を見て面食らったが、その潔さからヤスモノの感は皆無であり、ただただイタリア人のセンスのよさだけを感じた記憶がある。サイズは、全長は現在の軽自動車と規格より5mmだけ長い3405mm、全幅は30mm広い1510mmだが、存在感は大きかった。

ジウジアーロはパンダについて、「パンダはジーンズのようなものです。見せかけのないシンプルで実用的な服です。(中略)それは、軽量で合理的で、特定の目的のために最適化されたものです。」と語っている。

フィアットが経済的に苦しい時期での新車開発であったから、イタルデザインに“マル投げ”したといわれるから、ジウジアーロは自らの信念を自由に表現できたのだろう。果たして、ジュネーヴでの発表後、2カ月間で7万台超を受注し、「フィアットを立て直すほど」と評されるほど、売れに売れた。

さて、肝心の友人が所有する濃紺のパンダは、1986年にマイナーチェンジしたセリエ2と呼ばれるモデルの1000CLで、1988年生産のダブルサンルーフ付きだ。

セリエ2からは、完全自動化された組立てライン(世界初か?)で製作された、その名も“FIRE”(Fully Integrated Robotized Engine)と名づけられた新4気筒エンジンが搭載された。また、リアサスペンションがリーフリジッド式から、FWDモデルではトーションビーム式(Ωアームと呼ばれた)に変更され、乗り心地が向上した。いっぽう、発売当初に話題になった、取り外しが可能などの大きな自由度を持つ多機能なハンモック式シートが排されて、一般的な内装に変更されたことには賛否がわかれた。

今回のツーリングでは、宇都宮市内をスタートしてから奥日光を周回するコースを巡った。タイムラリーでなどではなく、仲間内のドライブ会なので、配られたコマ地図を頼りに走り、美味しいランチが待っているランチポイントに帰ってくればいいことになっている。

走り出して、すぐに気がついたことは、身軽さだ。右足の僅かな動きにも即座に反応して、なんとキビキビと走ること!

1000ccエンジンは45馬力程度だが、フィールのいい4段変速機を使いこなせば、800kg程度の軽い車体には充分以上のパワーが得られ、奥日光の急峻な上り坂でも2速でグングン昇っていく。細い145サイズのタイヤでもなんの不安もなく、ハンドリングはすなおで、前輪はディスクなので、下り坂でも安心して攻めて行くこともでき、ライトウエイトスポーツカーのようだ。

内装は最低限なので、ロードノイズは無遠慮に室内に入ってくるが、Wサンルーフを開けて開放感を楽しんでいる乗員の耳には、風切り音は届いても、路面騒音などまったく気にならない。

初代チンクェチェントにサンルーフが標準装備されるようになったのは、開ければ狭い車内に解放感が得られて籠り音も消え、閉じれば金属パネルよりビニルのルーフの共振が起こらずに静かだからと、どこかで読んだことがあったが、パンダの場合もそうなのだろう。

結局、誘ってくれた所有者の友人にステアリングを渡すことなく、面白い、楽しい、痛快を連発しながら、全行程を私だけで運転してしまった。

サステナビリティーに優れる

サステナビリティーに優れる

友人のパンダは走行距離がすでに20万kmを超えている。中古車だから新車からの詳しい整備歴は不明だが、エンジンをOHした形跡はなく、入手してから消耗品を交換(私たちは初期化という)し、錆びた箇所を板金修理した程度だそうだ。

氏のパンダ愛は相当なもので、9年ほど前に15万5000km超で入手し、しばらく愛用してから乞われて譲ったものの、数年前にそのパンダと懇意にしている修理工場で再会し、矢も盾もたまらず、手放した時と同じ5万円で買い戻したのだという。氏は何台もいいクルマを所有しているが、パンダは乗るといいクルマだからね、とい相好を崩す。部品についても未だに新品で供給されていて、安価なことに驚かされるという。車齢を考えれば、なんとサスティナビリティーに優れたクルマなのだろう。

クルマの寸法が大きくなり(自分自身も)、快適な現代車にどっぷり浸った私にとっては、パンダでのドライブは心が洗われる想いであり、1980年代後半に試乗したときより、今回のほうが遙かにパンダの個性に感動した。セカンドカー、趣味クルマとして入手しも、真夏以外はパンダで出掛けて行きそうな、そんなウキウキ感であった。

現代では、安全や環境問題のクリアが求められているために、パンダのようなクルマを求めるのは無理なのだろうが、なんとかならないものか?

ジウジアーロは、偉大なシトロエン2CVの哲学を1980年代にパンダに表現した。現代の栄智で初代パンダの思想と哲学を、だれか表現してくれないだろうか?