これは小説のなかの「シムカ1000」なのか? :伊東和彦の写真帳_私的クルマ書き残し:#004

伊東和彦/Mobi-curators Labo. シムカ1000 2023.11.10

スローシャッターで密かに捉えた見慣れぬ小型車

スローシャッターで密かに捉えた見慣れぬ小型車

輸入車販売会社から雑誌記者に身を転じ、ヒストリックカー専門誌の編集長に就任、自動車史研究の第一人者であり続ける著者が、“引き出し”の奥に秘蔵してきた「クルマ好き人生」の有り様を、PF読者に明かしてくれる連載。

ある日の晩。それが何年のことだったかは正確な時期は忘れたが、たぶん1970年代半ばだったと思う。

わが家の西側の道路に見慣れぬ小型車が”路駐”していた。シムカだった。隣家を訪ねてきた方が乗ってきたのだろうか、なんてめずらしいクルマが停まっているのだと驚いた。

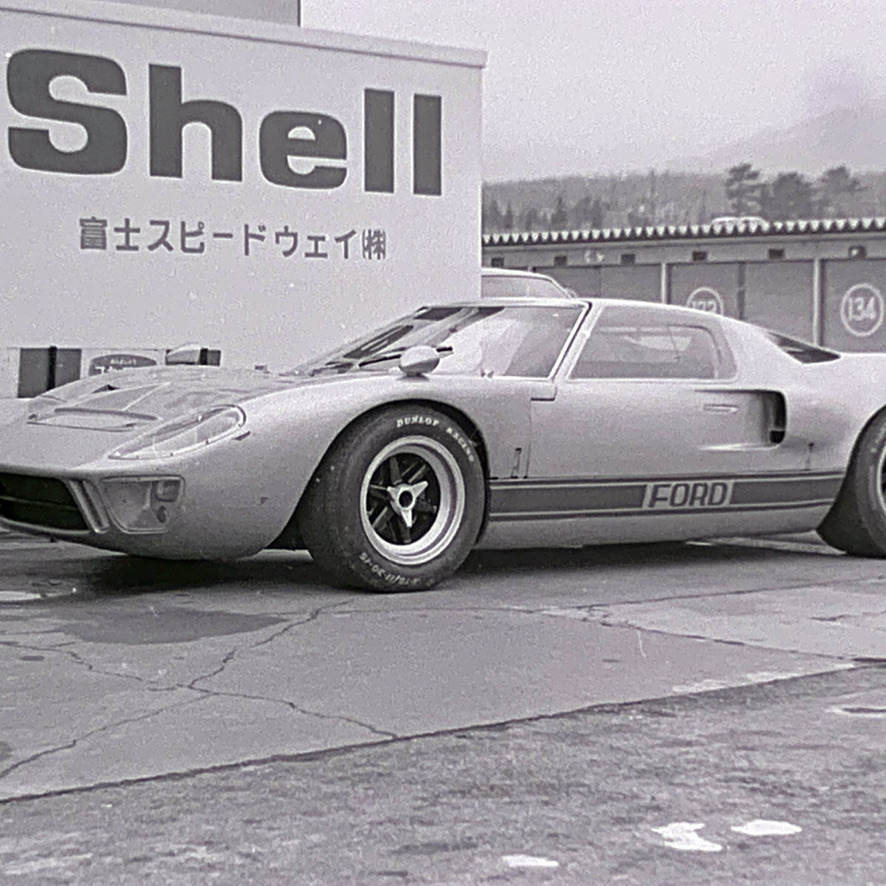

シムカは、スタイリッシュなクーペなら東京オートショーで見て、写真を撮ったことがあったが、セダンはあまりにめずらしく初見だった。急いでカメラを取りに部屋に戻り、塀の上にカメラを据え、だめもとで数回、スローシャッターを切った。光源は街灯の明かりだけだった。露出計のない完全手動のペンタックスSVだから、感と見当でシャッターを開ける時間を決めた。枚数が少ないのは、無断で撮影することへの気遣いもあったのだろう。

いま、自分でプリントした名刺判写真を見ると、薄暗いなかに停まるシムカの姿はひっそりとした感じで、なかなかいいのではと思う。

このクルマは何度か同じ場所に駐車していたが、私は夕方しか見かけたことがなく、太陽光の下で見ることはできないうちに、やがてシムカは姿を見せなくなった。

五木寛之の小説に見つけたシムカの残像

五木寛之の小説に見つけたシムカの残像

当時の私はシムカについての詳しくは知らなかったが、真四角なスタイリングの4ドア・ベルリーナながら、日本の“真四角なセダン”とは違う、暖かみのある雰囲気を感じた記憶がある。

実は、そのだいぶあとになって、友人から五木寛之氏の小説『雨の日には車をみがいて』(1988年、角川書店刊)の中に、シムカ1000が登場することを教えられた。

ストーリーの中では、音楽番組を構成する放送作家の卵の主人公が、「おんぼろのシムカ1000」に乗って登場する。「1966年当時、彼が総代理店の国際興業から中古で買った⋯⋯」という設定だ。「元色はイエローだったが安っぽい赤に再塗装されていて、黄色が透けて見えるようなレモン色がかった赤色」と描写され、「黄昏色のシムカ」となっていた。

五木寛之氏は、当時、私の家の隣駅にお住まいだったから、もしかすると、この同じシムカ1000に路上で遭遇して小説のヒントにしたのではないか、いや、きっとそうだろうと、小説を読んで勝手にそう思った。

隣家にやってきていたシムカが何色だったか、残されたモノクロ写真をいくら眺めても思いだすことができない。濃い目のグレーだったような気もするが、あるいは濃い赤だったのかもしれない。

小説の中では、主人公の想いとして、「黄昏色の赤ではなく、“渋い赤”ならよかったと」書かれている。五木氏はこのシムカ1000に遭遇して、“渋い赤”が似合うと考えて、主人公にそう願わせたのではないかと、この2葉のモノクロ写真はそうした妄想を掻き立てた。

実はこの時に装填した36枚撮りフィルムは、かなり長く(1カ月以上か)使い切っておらず、いまネガを観てみると、1本の中に実に多種多様な情景が写っていて、当時の私の動向が手に取るようにわかって、おもしろく、懐かしくもある。連載のネタになるカットもあったので、折を見て紹介したいと思う。

フランスのフィアット、シムカ

フランスのフィアット、シムカ

シムカは日本への輸入台数は少なく、いまではその存在すら知る人も少ないだろうから、誕生の経緯を含めて紹介しておくことにしよう。ちょっとおもしろい経緯で誕生したクルマなのである。

シムカは1934年11月にフィアットの肝入りによってフランスに設立された自動車メーカーである。米国のビッグスリーの一角であったクライスラーに買収される1963年まで、フィアットとの密接な関係のもとで活動していた。

同社を興したアンリ・ピゴッツィは1898年トリノで生まれで、フィアットの創業者、ジョヴァンニ・アニェッリとは昵懇であったという。

ピゴッツィは1920年代にフランス・シュレーヌで鉄鋼取引業を興した人物で、フィアットは彼にとって最大の顧客であった。この関係から、ピゴッツィは1920年代半ばにはフランスにおけるフィアットの販売権を得たが、フランス政府は国内自動車産業育成の御旗のもとで、自動車輸入には高い関税を課していることが彼にとって頭の痛い問題だった。

高い税率は価格が勝負の小型大衆車にとっては致命的だったため、ピゴッツィは、フランス国内で最終組み立てすれば国産車として扱われるという条項を活用。高い関税を回避するために、自社工場内に簡単な組立てラインを設けると、フィアット・フランスの名を掲げ、半完成車を部品と称して輸入し、組み立て生産(ノックダウン生産)した。だが、ノックダウンとはいても、簡単な作業で完成させる程度の“逃げ道”だったとされている。

こうして誕生した最初のシムカは、フィアットが1932年に放ったばかりの「ティーポ508」で、ライバルがいなかったクラスゆえに販売は好調だった。これに気をよくしたのか、1934年にはフィアットが資金を拠出して大規模な工場を建設。シムカ社が設立された。

フィアットの組立てだけはなく、フィアットとの緊密な関係のもと、シムカとしての独自モデルも誕生した。「シムカ1000」はその筆頭であった。同車の開発を担当したのは、フィアットのダンテ・ジアコーサが率いるトリノの設計陣で、「フィアット600」(1955年発売)の後継型を想定して設計された2種のプランのひとつがベースになった。そのうちの600正常進化系2ドアベルリーナ案をフィアットが選択して「850S」として発売。4ドア・ベルリーナの試案はシムカのものとなった。

スタイリングを担当したのは、1955年にGMからフィアットに移籍し、シムカも兼任したマリオ・レベリ・デ・ボーモンであった。シムカ1000といえば、それをベースにした「1000ラリー」や、シムカのコンポーネンツを使った「シムカ・アバルト」が生産されている。