自らの脚で、160kmを駆け抜けるということ:ULTRA-TRAIL Mt.FUJI 2023 参戦記 #3

佐々木 希 ULTRA-TRAIL Mt.FUJI 2024.01.05「トレイルランニング」とは、岩場や泥濘地を含む登山道を中心に、さまざまな路面で構成される山岳コースを走りながら自然と触れ合うスポーツで、コロナ禍の時代を経て急速に競技者人口を増やしている。参加者同士がタイムを競うレースでは、昼夜を分かたずフルマラソン以上の距離を走り抜ける大会も珍しくない。

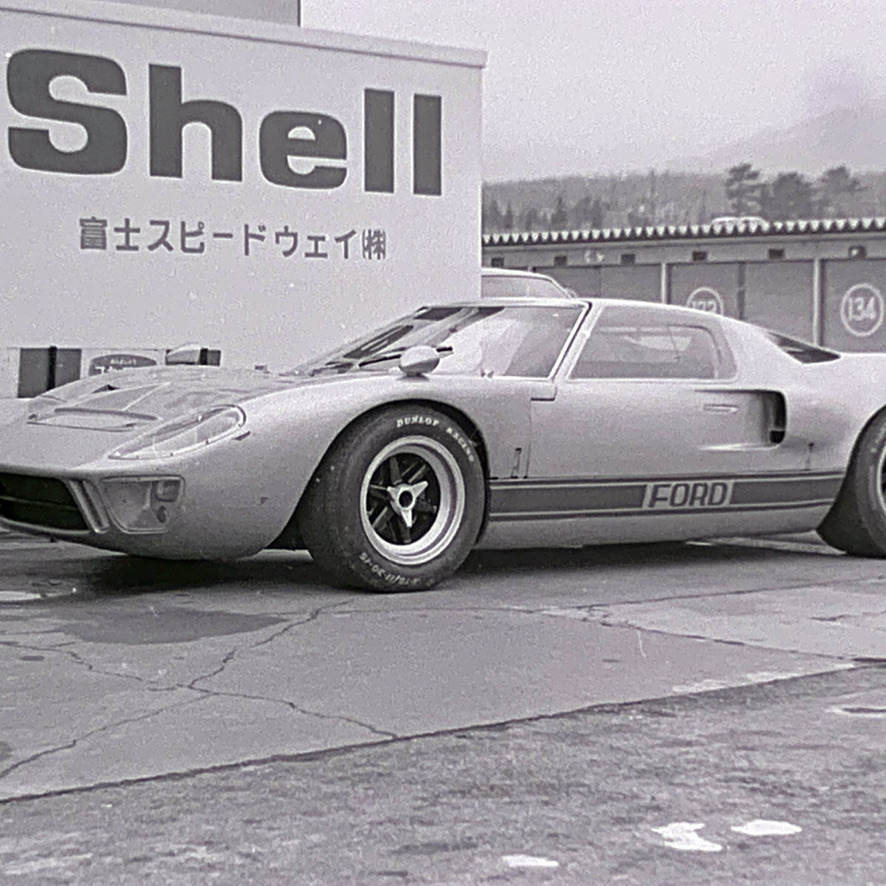

なかでもトップクラスのカテゴリーとして位置づけられるのが100マイル=160kmを一気に走るレースで、ここ日本でもいくつかの大会が開催されており、最も重要な大会として位置づけられるのが「ULTRA-TRAIL Mt.FUJI」だ。

優勝者でも20時間を切れるかどうかというこのレースの制限時間は最大で45時間。その100マイル・カテゴリーで初参戦・初完走を果たした佐々木 希選手が大きな目標をクリアするまでのストーリー。

第3章では大会出場が決まった前年11月からおよそ半年の間向き合った肉体改造、レース戦略構築、携帯品の用意をはじめとする入念な準備について詳しく紹介する。

過去の実績がスタート順に反映される

過去の実績がスタート順に反映される

ここで改めてULTRA-TRAIL Mt.FUJIの参加資格について説明しておこう。

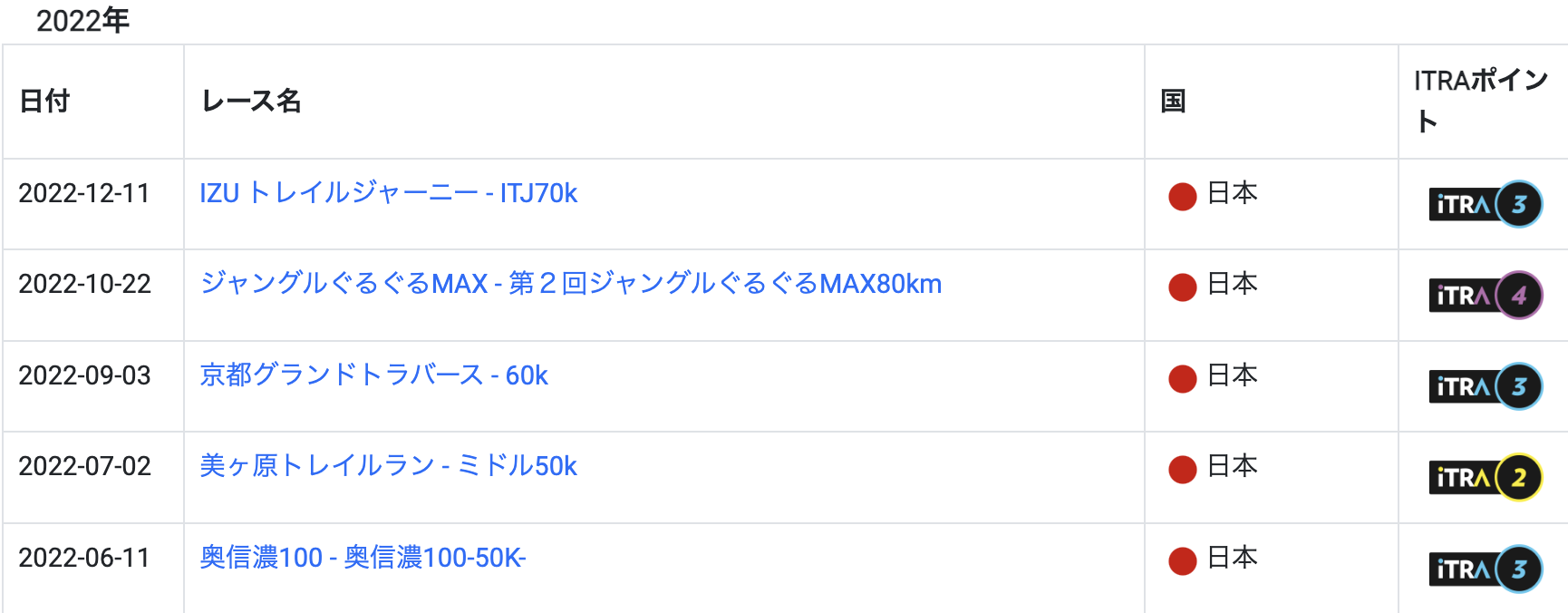

ULTRA-TRAIL Mt.FUJIにエントリーするには、ITRA(国際トレイルランニングレース協会)がポイントを認定しているレースを完走し、規定以上のポイントを獲得しなければならない。100マイル・カテゴリーのFUJIでは、直近2年間の最大3レースで10ポイント以上に達していることが条件だ。

2022年6月の奥信濃100 50km部門の3ポイント、9月の京都グランドトラバース59kの3ポイント、10月のジャングルぐるぐるMAX G2(80km)の4ポイントの、計10ポイントでエントリー申請をした。

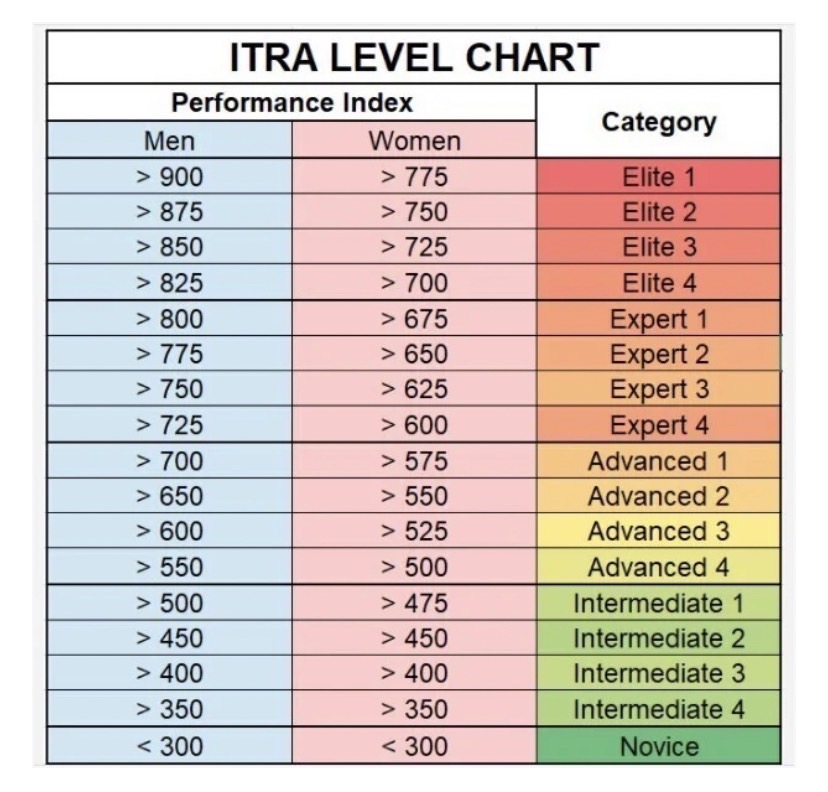

ITRAで公開しているパフォーマンスインデックス(PI)もエントリー時に申告する。これはコースデータやレースリザルトを元に、ランナーの走力を数値化したものだ。数値の高い順から早いウェーブでのスタートとなるようだ。

ULTRA-TRAIL Mt.FUJIのレースは15分刻み、4つのグループに分けてのウェーブスタート方式で、ゴール制限時間は全グループ同じ。第1ウェーブと第4ウェーブでは45分も差があり、遅いスタートほど渋滞に巻き込まれて不利にもなる。つまり、ポイントを取るために出場したレースであっても、なるべく好成績を収めてPIを上げておくべきなのだ。

私のPIは申告時482、第2ウェーブでの出走となった。つまり私に与えられた時間は44時間45分だ。

自分のペースを予測して進行表を作り、携行する

自分のペースを予測して進行表を作り、携行する

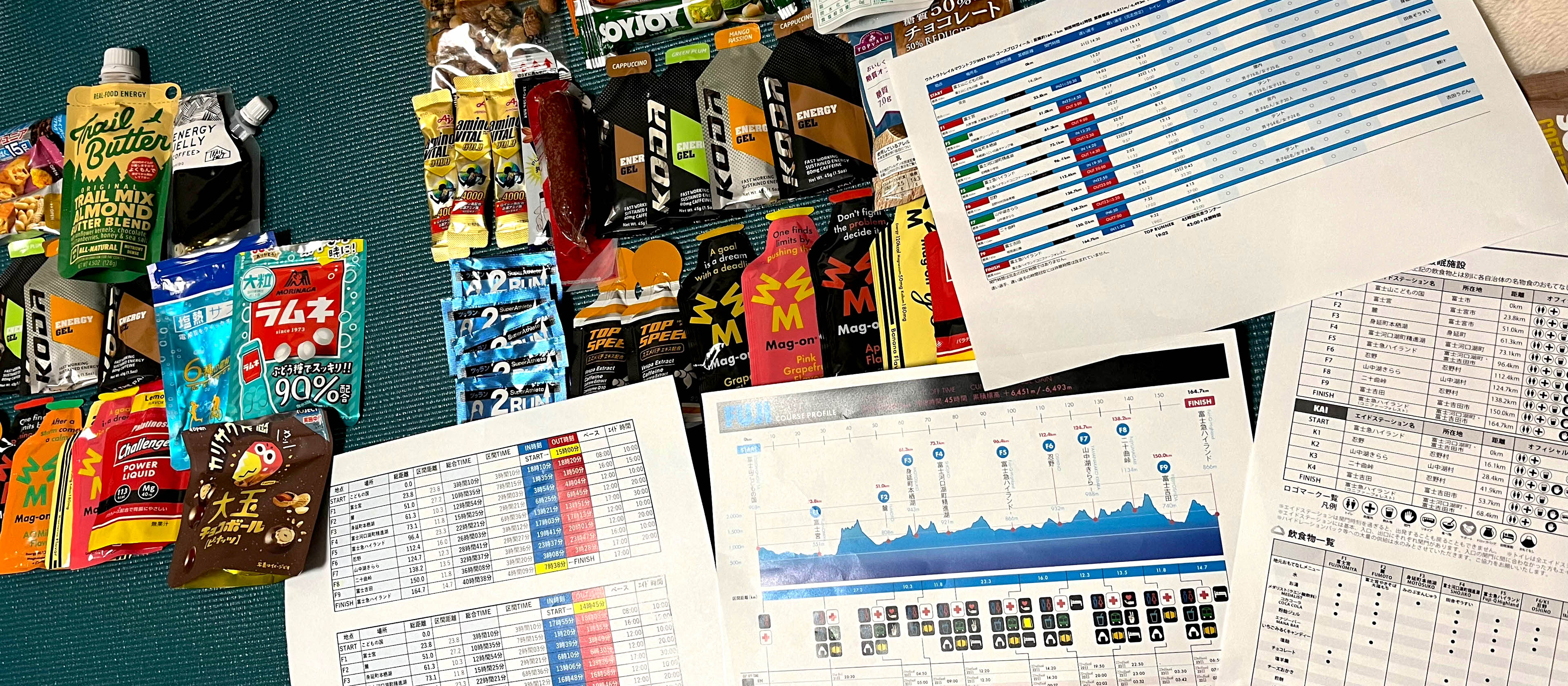

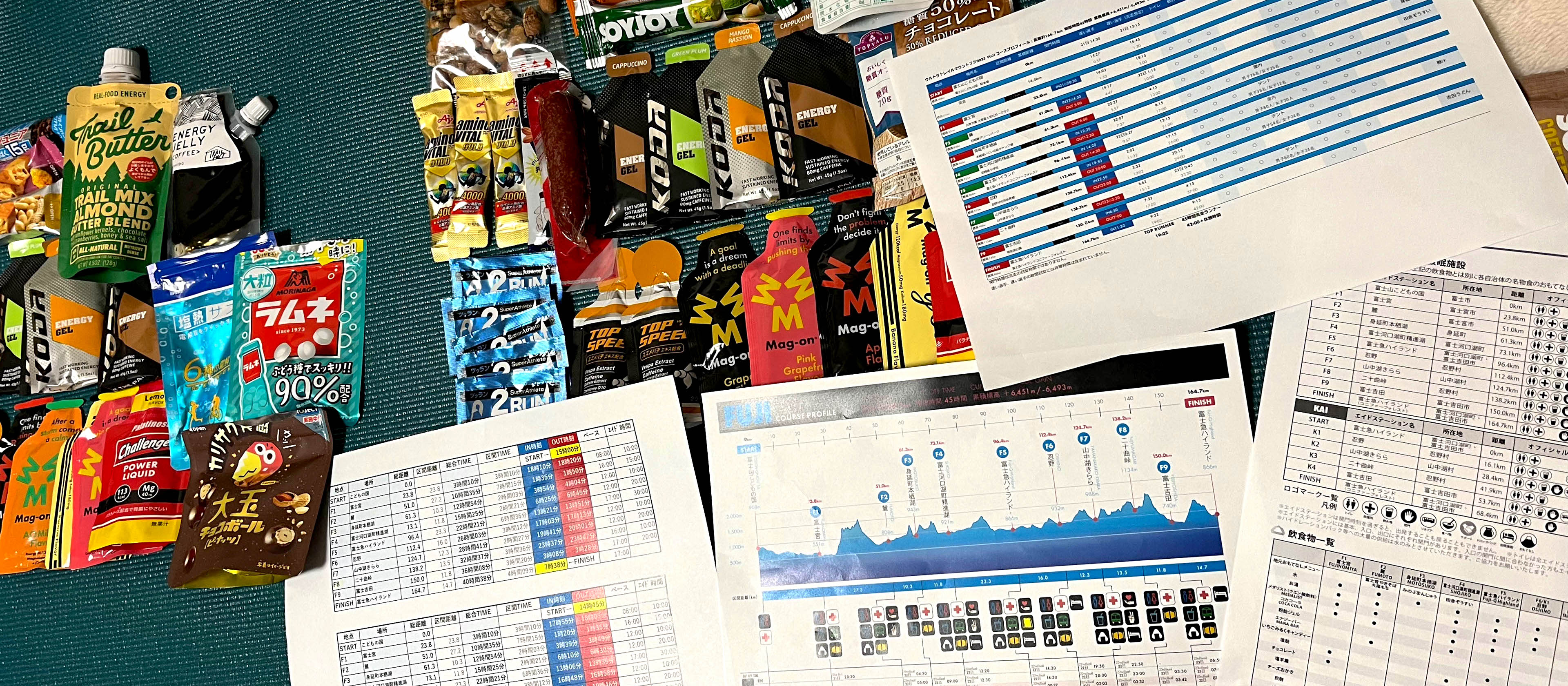

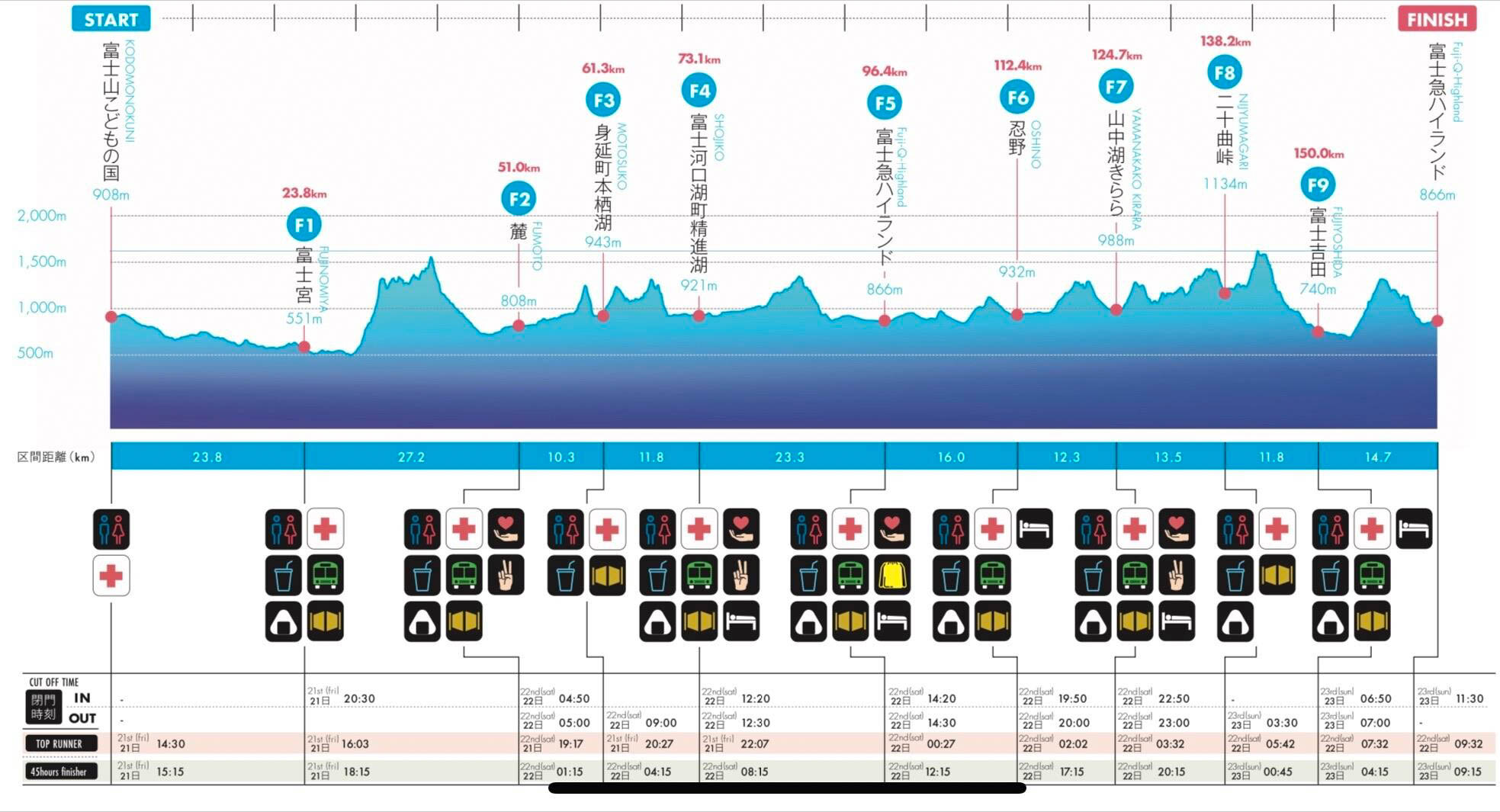

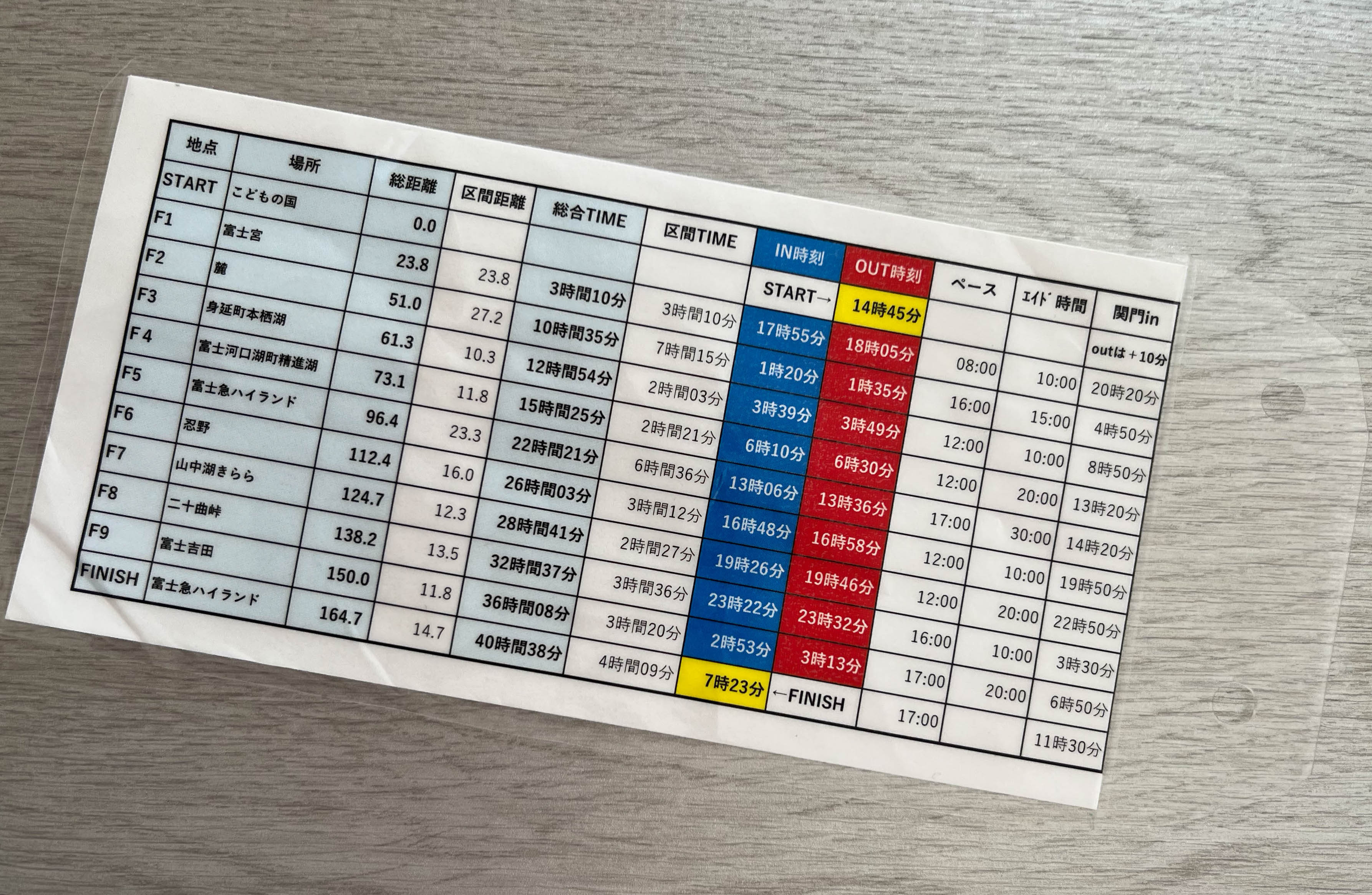

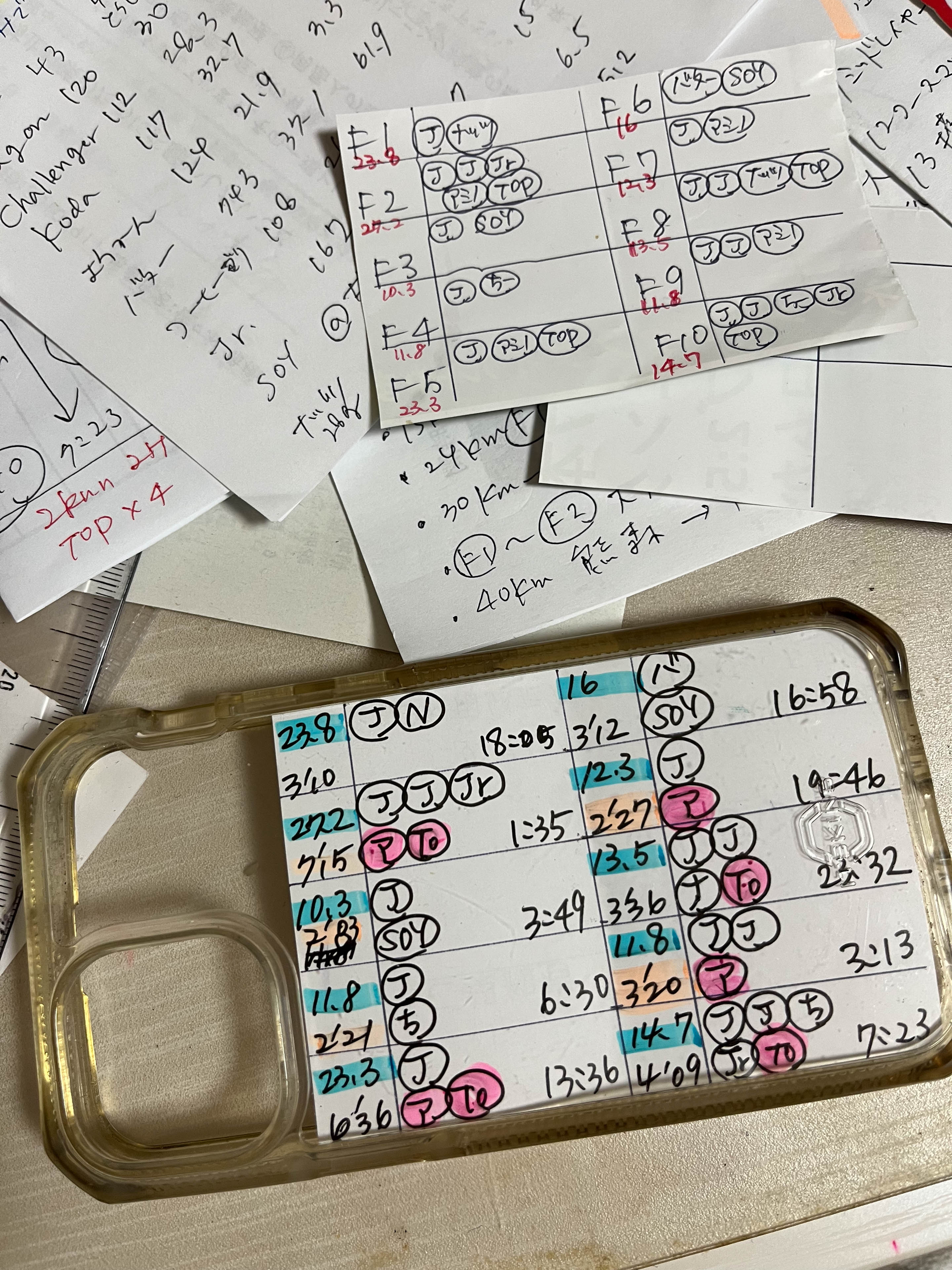

完走をサポートするアイテムとして進行表も重要だ。計画もなくただ走るのでは時間内の完走はおぼつかない。

エイドごとの目標到着時間、エイド滞在時間を、発表されたコース詳細を元に考える。トレイルランニングのコースにはアップダウンがあるので単純な計算ではペースを割り出せないし、気象条件(雨風や気温)や路面の状態等によっても変わるので予測はかなり難しい。しかも今回は二晩に渡る長時間、果たしてどれくらい寝ないで走れるのだろうか。

睡眠に関しても経験者にあれこれ聞いて回った。「なるべくなら寝ない」「寝ても5〜15分とかで自分を騙せ」などアドバイスは人それぞれだった。「制限時間いっぱい使って睡眠も取れるだけ取る」という人もいたが、すでに大勢が完走している中、自分はまだレースを続行していることがメンタル的に負担になりそうで、私の性格からしても不向きだ。

とりあえず自分の走力から目標タイムを40時間38分として、睡眠・補給や着替えなどで予測以上に休憩を取ってしまったり、走力が落ちたりしても44時間45分以内に完走できるように調節しよう。

補給を入念に計画、体質改善にも挑む

補給を入念に計画、体質改善にも挑む

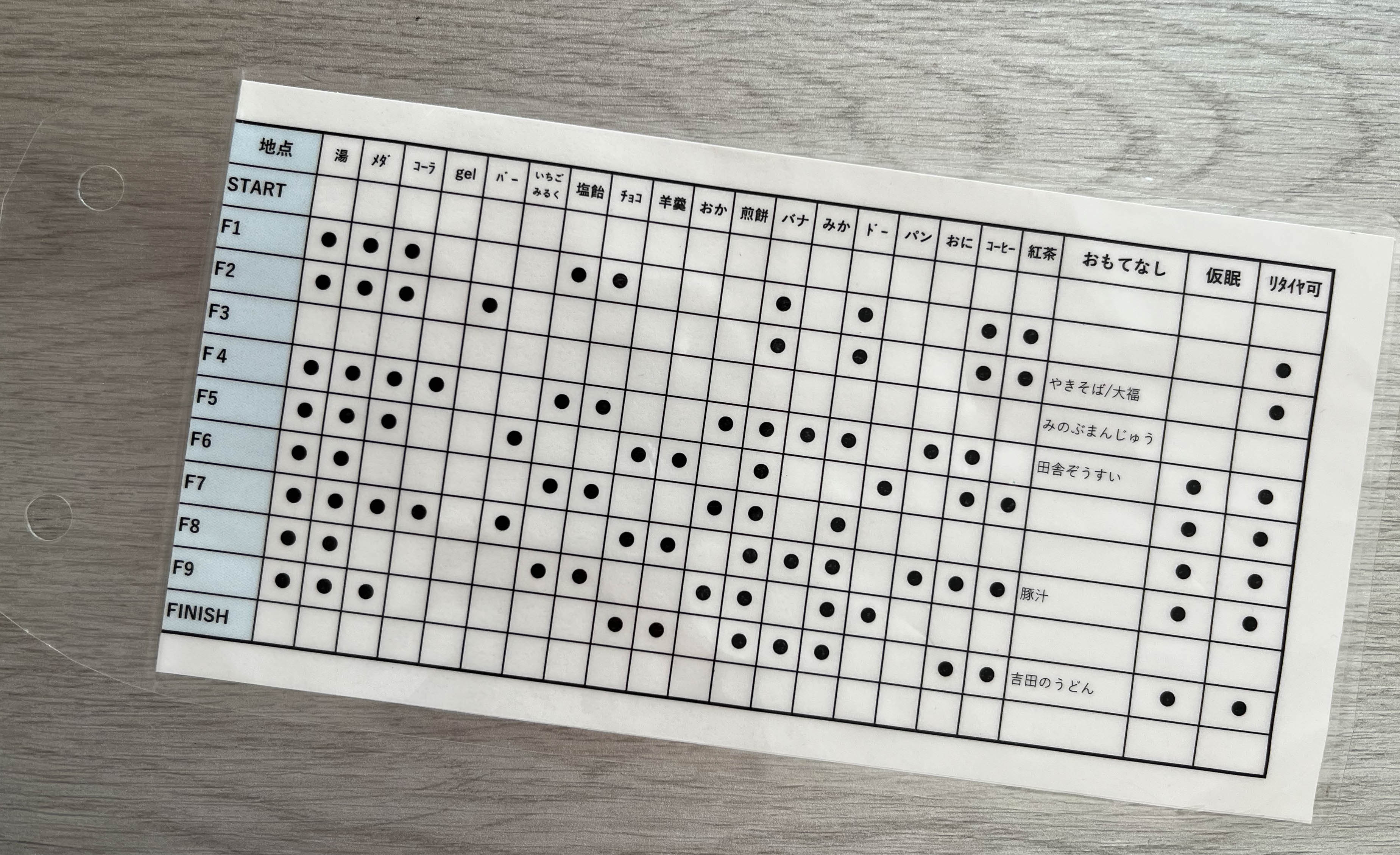

レース中の食料、水分の補給は各エイド(9箇所)でしかできない(道中で自販機がある箇所もあるが)。走るのに絶対水切れは起こせないし、かつ荷物はなるべく減らしたい。なのでエイド間をつなぐ分の最低限必要な水分量を予測して準備する。食料も、運動強度や所要時間からどれくらいエネルギーが必要か計算して、補給のタイミングも考える必要がある。摂取しやすいように、固形食か流動食か、味のバランスにも配慮した。

補給を計画通りできるように、表を作って携帯の裏側に仕込んだ。アミノ酸、ミネラル、エネルギージェル、カフェイン。とらなすぎ、とりすぎの防止に役立った。

通常、運動に必要な主なエネルギー源は糖質だが、しっかり補給をし続けないと低血糖やハンガーノックに陥る。たくさん補給食を持つのもそれを走りながら食べるのも大変だ。胃も疲れてくる。

今までのレースでひどい胃腸トラブルはなかったが、胃がもたれたり、お腹がすいてばかりで補給を繰り返さなければならないことがあった。

そこで“ファットアダプテーション”を2ヶ月前から行った。これは体に蓄えられた脂質をエネルギーとして利用しやすい体質にすること。身体に蓄えられている糖質には限りがある。脂質を優先的に使ってくれれば、レース中の補給を少なくできるので、時間も胃腸の負担も抑えられる。

毎日の食生活を見直し、朝はMCTオイルを入れたコーヒー、昼夜は低糖質、高タンパク、良質な脂質中心の食事に。夕食は20時までに終わらせ、空腹時間を16時間作ることで、脂質代謝優位の体になっていく。

その他、カフェインは1ヶ月半、アルコールは15日断った。最後の7日間はさらに糖質もかなり抑えた。

カフェインを断ったのは、少量の摂取でも効果を得るため。覚醒効果、疲労感を軽減させたり集中力を上げたりする効果もあるが、過剰摂取は体に様々な弊害を及ぼし危険だ。

禁酒は内臓を休め、良質な睡眠をとることと、減量が目的。体は軽いほうがもちろん走りやすい。減らし過ぎも筋力、スタミナを落としてしまったりする。これまでレースのたびに体重コントロールをしてきて、レース時にちょうどよい体重がわかってきたので今回もそれをターゲットにコントロールした。気合が入りすぎて、予定より落ちすぎてしまったが、幸い支障はなかった。

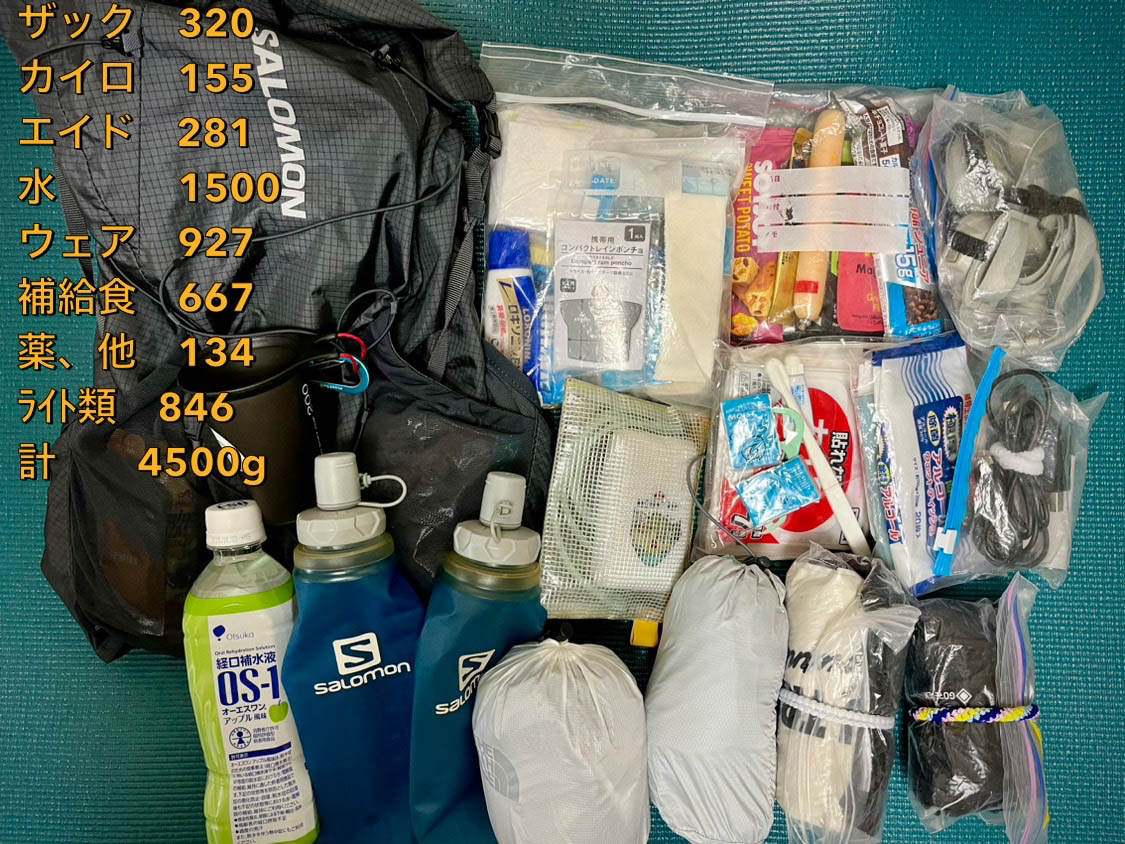

ずしりと重い、ザックは4.5kg!

ずしりと重い、ザックは4.5kg!

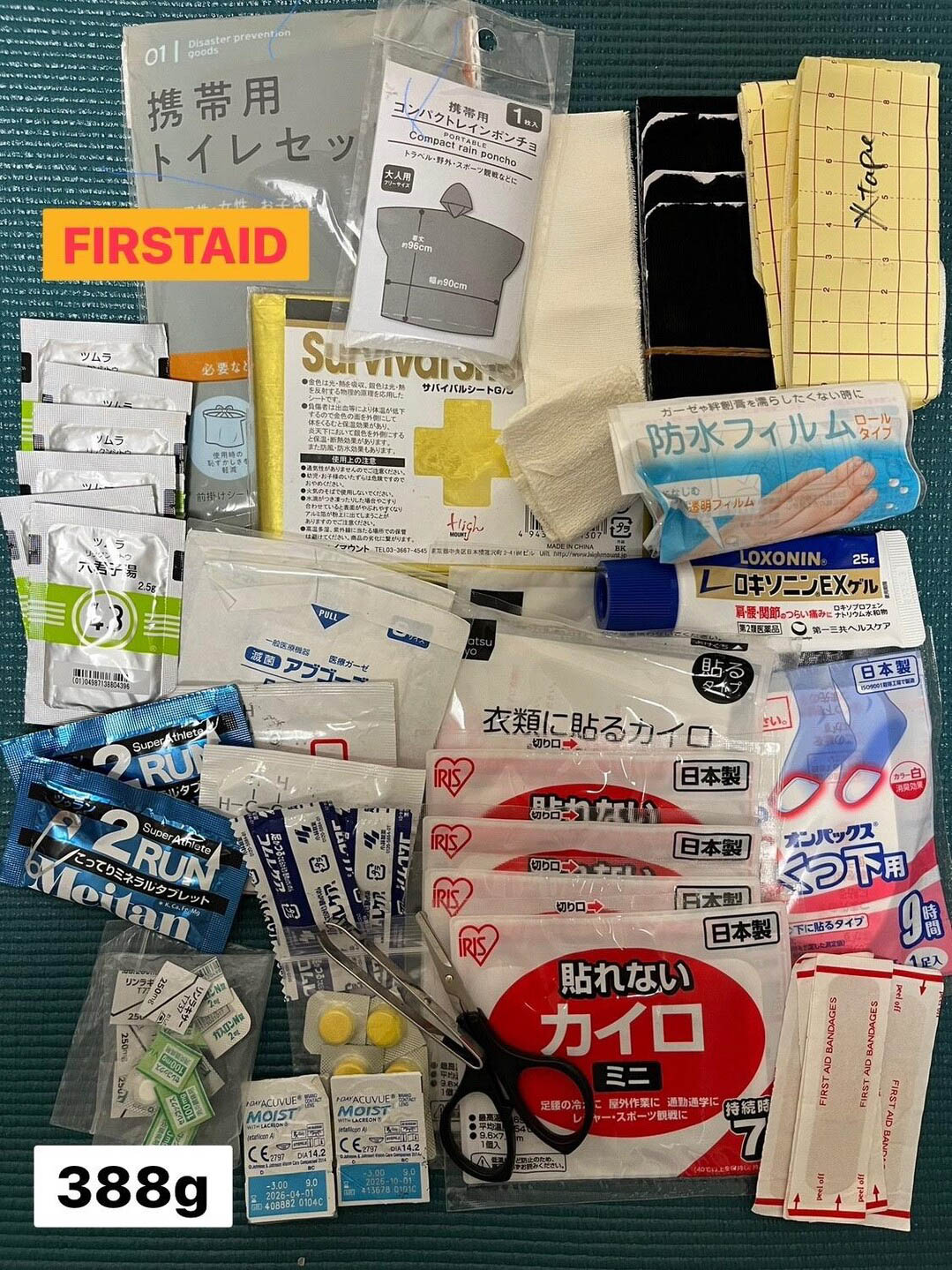

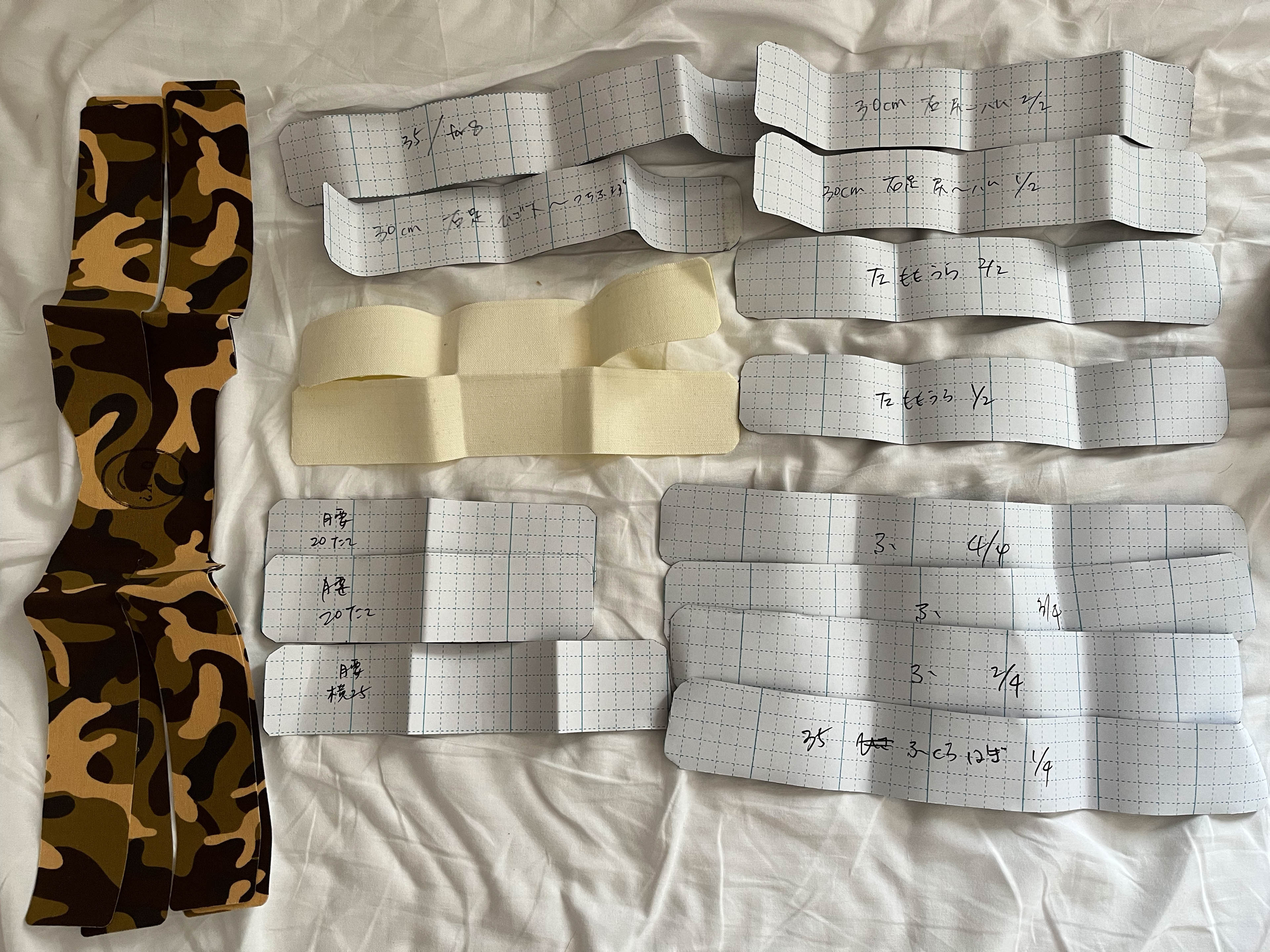

トレイルランニング用のザックに必携品その他、必要と思うものを入れて準備する。ファーストエイド(携行用緊急用品)の内容に細かい規定はないが、いつも以上に薬類やテーピング、カイロ等を多めに用意した。軽量化と動きやすさを重視してできているトレランザックは生地が薄くコンパクト、走れば汗で中身が濡れてしまうので、持ち物はそれぞれビニールに入れて圧縮する。

96.4km地点のエイドに、70リットル入るドロップバッグを預けることができる。そこで、必要なものを補充したり、不要なものを置いていったり、着替えたりできる。予備の靴、着替え一式、後半補給食、予備バッテリー、テーピング替え等、不足がないように準備をした。

今大会のためにかなりの出費をしていたので、なるべく買い足しや買い替えは我慢し、あるものを工夫して使った。

GPSウォッチやライトは、充電切れに気をつけなければならない。高級品は稼働時間も長いのだが、私の持っているものは充電必須。充電にかかる時間も計測し、どのタイミングで充電するかも予定に組み込んだ。ライトも同様、ドロップバッグに預けるものと充電のタイミング、全て計算して決めた。

なるべく軽量化に努めて準備したが4500gが限界。ずっしり重い、これを40時間以上担いで走るのか……重さが挑戦することの重さとかさなって、すごいプレッシャーだった。

「何のためにこんなことしている?」

大会理念を読み返す。「自分自身を探求する」。100マイルという長いトレイル走破に挑戦し、自らの肉体と精神の可能性を広げ、その限界を見据える。コーチからは決して諦めないこと以外に「楽しむことを忘れるな」とのアドバイスも。

山が大好きで少しでも長く楽しみたいからと、走って走って力をつけてきた。頑張って出走権も得た。準備も出来得る限りのことはした。完走できると信じてあとはとことん楽しむだけ!!

<つづく>